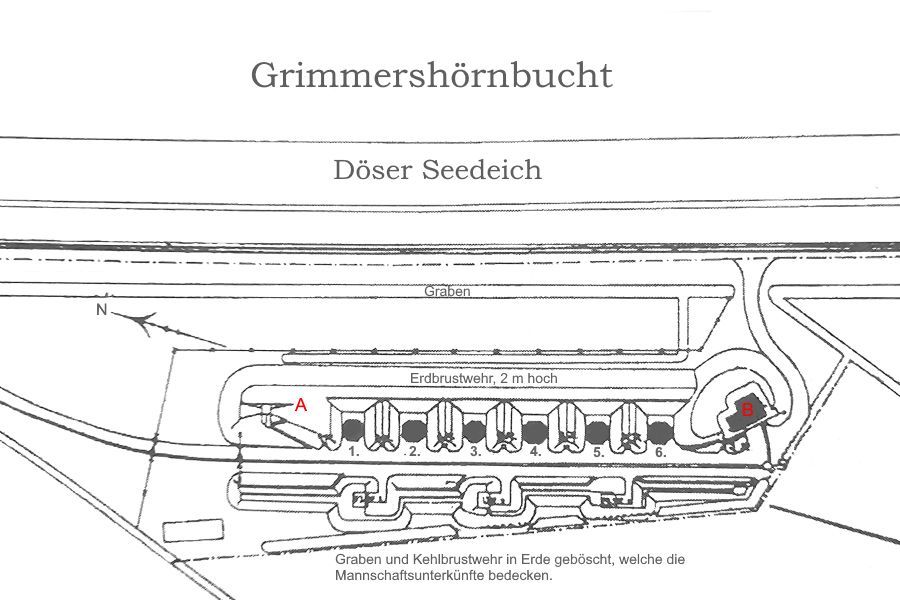

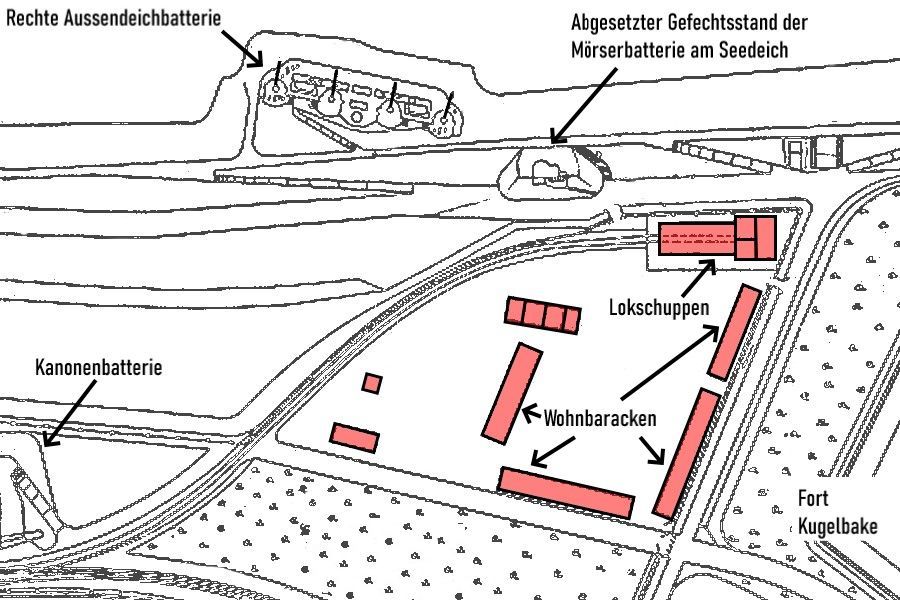

Im August 1886 beschloss die militärische Leitung, eine Haubitzenbatterie an der Innenseite des Döser Seedeiches zur Grimmershörnbucht hin aufzubauen. Bewaffnet wurde diese mit sechs 21 cm. Bronzemörsern M3 auf Küstenlafette mit Mittelpivot. Diese bereits 1870 entwickelten Geschütze sollten in das Elbfahrwasser vordringende Feindschiffe, mit entsprechendem Steilfeuer unter Beschuß nehmen. Die dafür notwendige Batterie baute man kurzfristig aus Holz, Sand und Erde auf. Die Frontseite bestand aus einer etwa 2 Meter hohen Erdbrustwehr, hinter der die Geschütze in ihren Bettung untergebracht waren. Auf der rechten Seite der Erdbrustwehr befand sich der Kommandeurstand Nr.2, der aus gemauerten Klinkern gebaut war. Auf der linken Seite befand sich der Kommandeurstand Nr.3, der als Behelfsgefechtsstand hauptsächlich aus Holz, Erdaushub und Stahlplatten bestand. Kommandeurstand Nr.1 befand sich an der Innendeichböschung des Steinmarner Seedeichs in Höhe der rechten Aussendeichbatterie. Rückseitig der Geschütze befand sich eine weiterer Kehlbrustwehr aus Erde mit steilen Böschungen, darin verbaut waren die Mannschaftsunterkünfte.

Rückwärtig der Mörser auf dem Innenhof verlief ein Nebengleis der Kanonenbahn, über das unter anderem die Munitionszufuhr durchgeführt wurde. Im Herbst 1916 noch vor Ende des ersten Weltkriegs, wurde die Batterie allerdings schon wieder rückgebaut und die Geschütze ins Depot nach Wilhelmshaven verlegt. Die Geschützvariante mit den alten Bronzerohren war zu diesem Zeitpunkt bereits vollkommen veraltet und für die Zukunft untauglich. Außerdem gab es mittlerweile die Batterie Thomsen und Kanonenbatterie Döse mit ihrer moderneren Bewaffnung.

Die Anlage selbst wurde nach Entfernung der Armierung als Batterie nicht mehr weiter genutzt. Ab 1940 sprengte die Wehrmacht die Reste der Befestigung, es verblieb nur der Kommandeurstand Nr.2 auf der rechten Seite. Grund für den Rückbau waren die Bauarbeiten für das geplante "Marineobservatorium Cuxhaven", dass an dieser Stelle gebaut werden sollte.

Während des zweiten Weltkriegs wurden die verbliebenen Gebäude der Mörserbatterie für andere militärische Zwecke verwendet, außerdem wurden weitere Baracken errichtet. Unter anderem gab es dort eine Unfallstation, einen Wohlfahrtsraum und ein Laboratorium. Zusätzlich wurden dort Arbeitsbaracken für das begonnene Bauprojekt "Marineobservatorium Cuxhaven" aufgestellt.

In den achtziger Jahren sprengte das THW Cuxhaven den aus Ziegeln gebauten Kommandeurstand 2. zu Übungszwecken, die verbliebenen Reste wurden danach abgebrochen und entfernt.

Quelle: G.Wildfang, M.B.

Plan der Mörserbatterie am "Döser Seedeich". A. = Kommandeurstand 3, B = Kommandeurstand 2

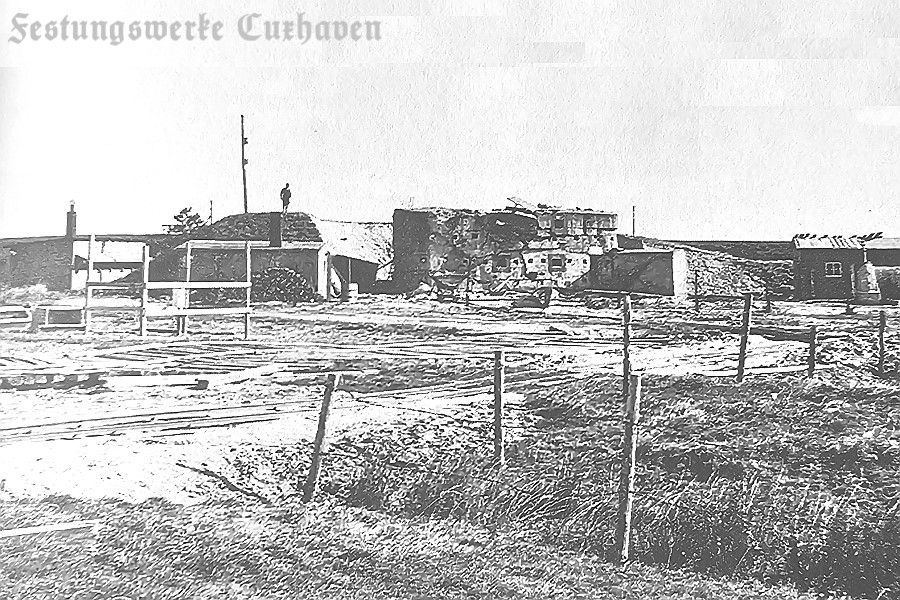

Reste der alten Mörserbatterie hinterm Döser Seedeich, Aufnahme von 1940.

Quelle: Stadtarchiv

Der abgesetzte Gefechtsstand (Kommandeurstand 1.) der Mörserbatterie am Steinmarner Seedeich.

Quelle: M.B.

Alliierte Luftaufnahme von 1944, gelb der Standort der vormaligen Mörserbatterie am Döser Seedeich.

Fotoquelle: M.B.

Eine vergrößerte Aufnahme des Luftbildes

Der Standort heutzutage .....

Heutzutage ist von der Anlage nichts mehr vorhanden. Nur aus der Luft lässt sich der ehemalige Kommandeurstand Nr.2. durch das an dieser Stelle dünne Blätterdach der Bäume erahnen. Auf dem Gelände wurde bereits in den fünfziger Jahren ein Freiluftbad gebaut. Bereits in den Kriegsjahren hatte man an dieser Stelle aus einer der schon vorhandenen tiefen Grüppen zwischen den Ländereien, ein großes Wasserbecken gebaut. Dort ist heutzutage der S.C. Neptun Cuxhaven e.V. ansässig. Der Kommandeurstand Nr.2 befand sich nur wenige Meter hinter der jetzigen Toilettenanlage. Den Rest des ungenutzten Geländes hat sich die Natur zurück geholt, dort ist ein kleiner Küstenwald entstanden.

Ein Luftbild von 2022, die Mörserbatterie lag direkt hinter dem heutigen Strichweg Sportplatz.

Fotoquelle: M.B.

Das "Neptun - Sportbad" in den fünfziger Jahren. Dahinter gut zu erkennen, der spätere "Rodelbunker". Er war Teil des dort geplanten "Marine-Observatorium", dessen Bau bereits im Krieg begonnen, aber auf Grund der Lage nicht weitergeführt wurde.

Bewaffnung

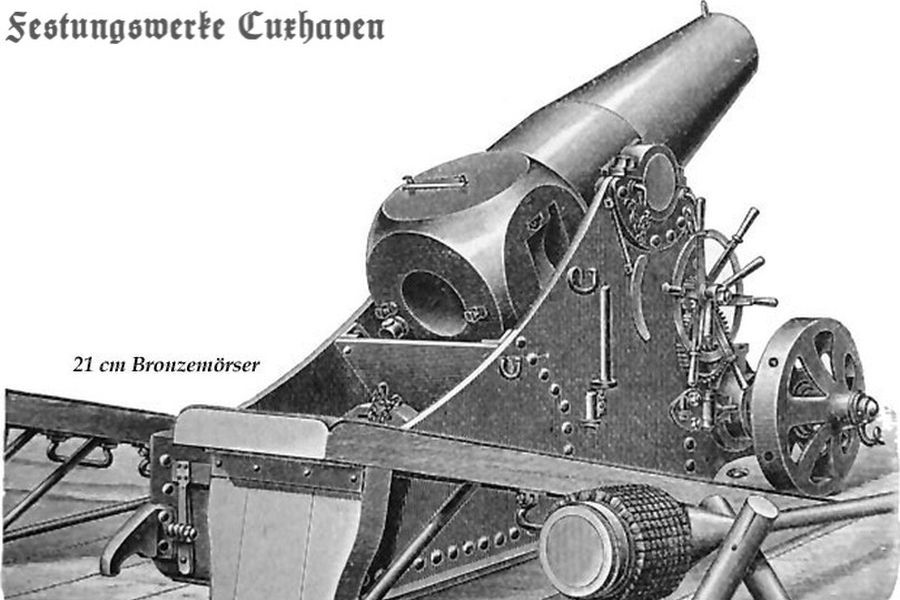

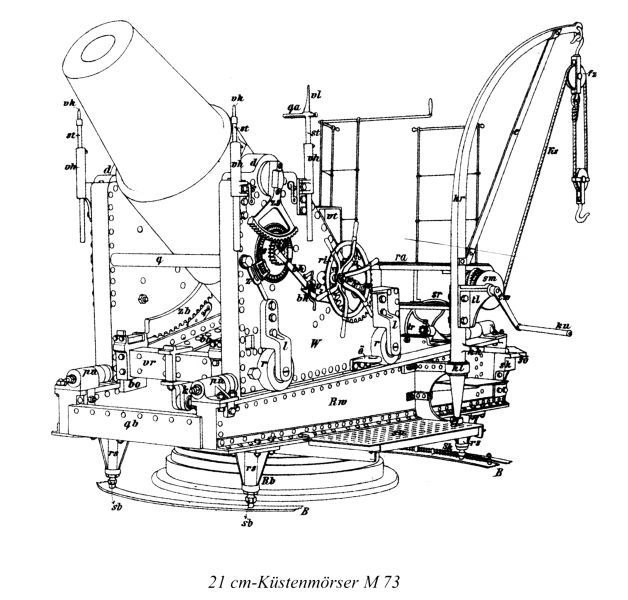

Für die Küstenbatterien wurde eine spezielle Variante des 21 cm. Bronzemörsers entwickelt, dieser verfügte anstelle der Belagerungslafette über ein Mittelpivot. Einführung des Küstenmörser ab 1890 als 21 cm. Mörser M 73.

- Kaliber

- Rohrgewicht

- Geschützgewicht

- Projektil

- Feuerreichweite

210 mm.

2860 Kg.

3325 Kg.

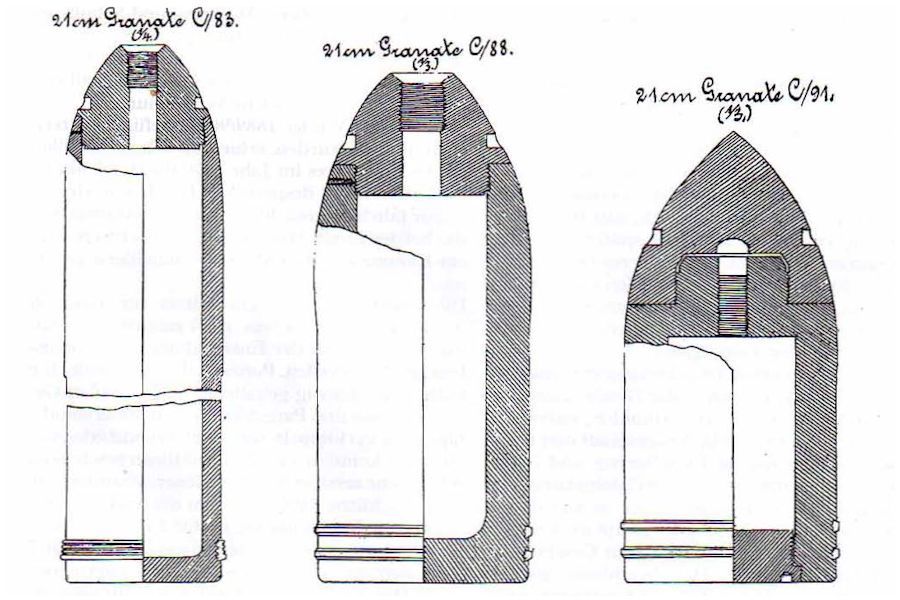

C70, C71, C83, C88, C91/ Gewichte bis 83 Kilo

7700 m - 8200 m

21 cm. Bronzemörser C/70 mit aufgesetztem Libellenquadrant C/82. Durch Umbau der Räder war das Geschütz bei Bedarf transportfähig.

Beispielfoto

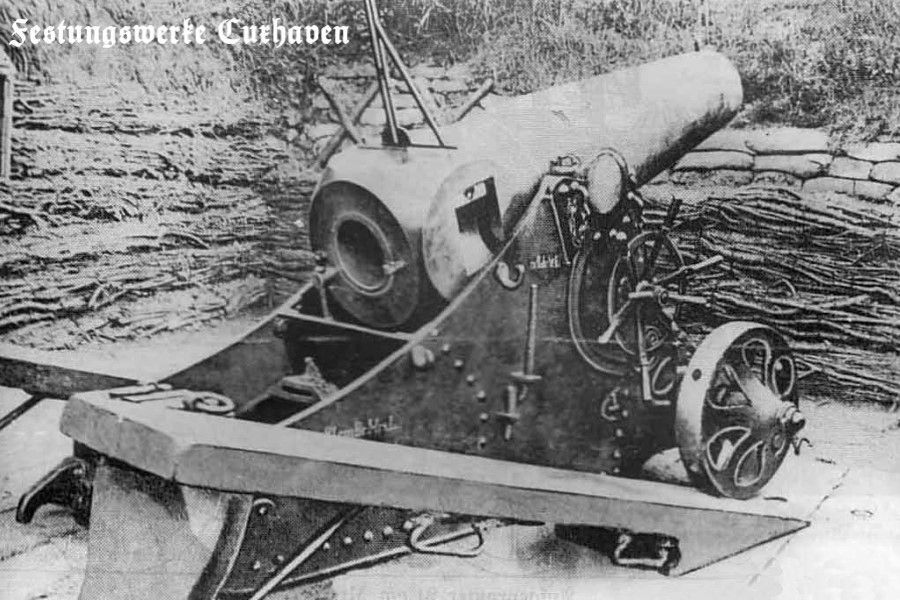

Ein 21 cm. Bronzemörser mit Stahlseele auf eiserner Belagerungslafette in fester Feuerstellung.

Beispielfoto

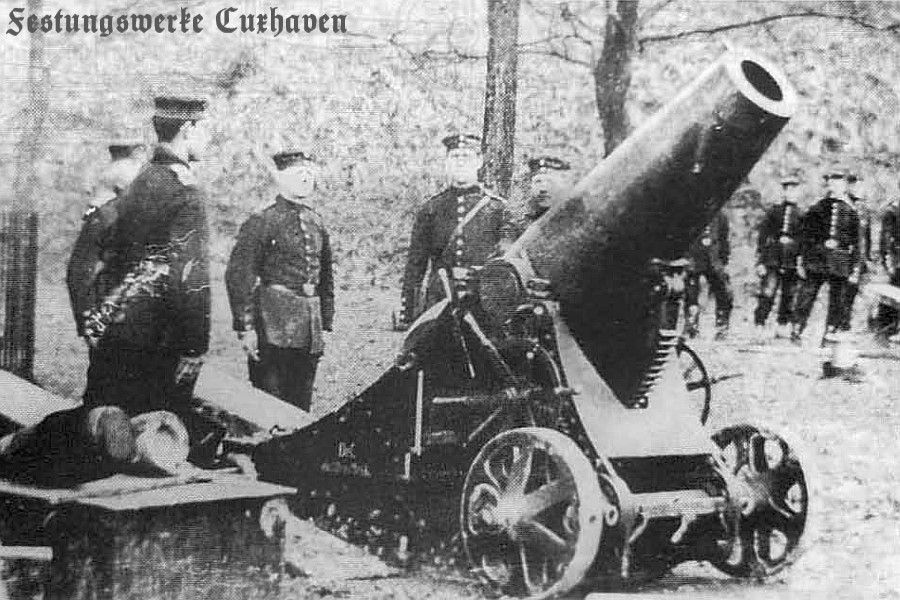

21 cm. Bronzemörser auf Belagerungslafette in Feuerstellung

Beispielfoto

Munition für den 21 cm. Mörser zwischen 1883 und 1891 (ohne Maßstab).

Beispielfoto

Zeichnung eines 21 cm. Küstenmörser M3 auf Mittelpivotlafette, wie er in der Batterie Döser Seedeich Verwendung fand.

Beispielfoto

Beispielfoto

Quelle: Waffen Arsenal 162