Einige Jahre später, 1904 wurde Cuxhaven Sitz der gesamten Inspektion der Küstenartillerie und des Minenwesen. Mit der Stationierung der ersten deutschen Minenkompanie und durch die Indienststellung der ersten sechs Torpedoboote, gelangten die ersten Marineeinheiten nach Cuxhaven.

Zusammen mit einer weiteren Einheit der Minensucherdivision mit 10 Booten, betrug allein die Stammmannschaft der zu diesem Zeitpunkt gerade fertiggestellten „Großen Wetternkaserne“ im Jahre 1906, 480 Mann.

Im darauffolgenden Jahr kamen noch die 4. Kompanie IV. MAA, eine Minenkompanie und der Streuminendampfer „Nautilus“ hinzu. 1910 wurde die Garnison der Grimmershörnkaserne nochmals durch die 5. Kompanie der IV. MAA verstärkt.

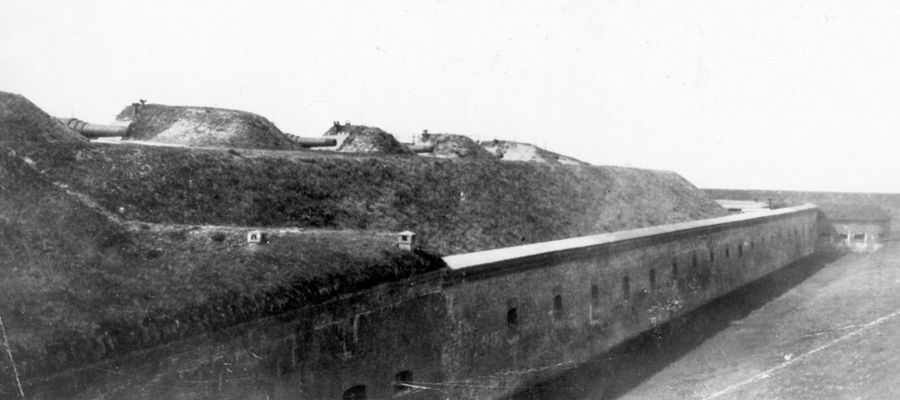

Nach Ende des ersten Weltkriegs wurden die großen Festungen Cuxhavens entwaffnet und die meisten Anlagen demilitarisiert. Die Minenräumverbände verblieben am Standort, allerdings verfielen die Kasernenanlagen auf Grund der fehlenden Nutzung zusehends, obwohl der Status Marinegarnison weiterhin Bestand hatte.