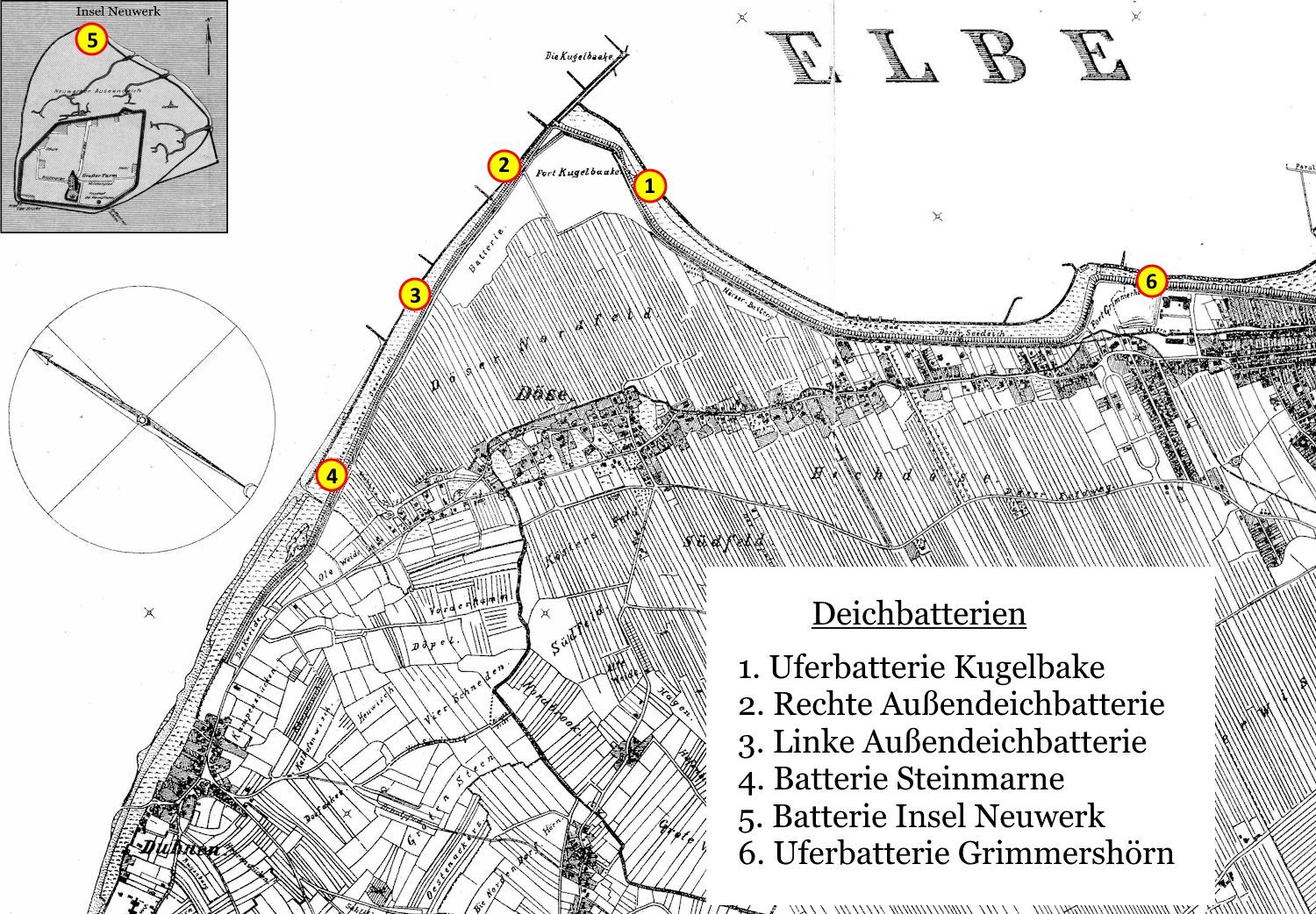

Neben den großen Festungsanlagen gab es weitere kleinere Geschützstellungen entlang der Deichlinie von Duhnen bis zur Alten Liebe und auf der Insel Neuwerk. Ihre Hauptaufgabe war die Unterstützung der Festungen durch Beschuß mit Schnellfeuer mittleren Kalibers bei Feindkontakt. Meistens waren diese Werke direkt in oder an den Deich gebaut. Bezeichnet wurden sie als Strand-, Ufer- oder Deichbatterien. Die Besetzung der Festungswerke durch das Militär wurde durch die 4. Matrosenartillerie-Abteilung-Cuxhaven gestellt

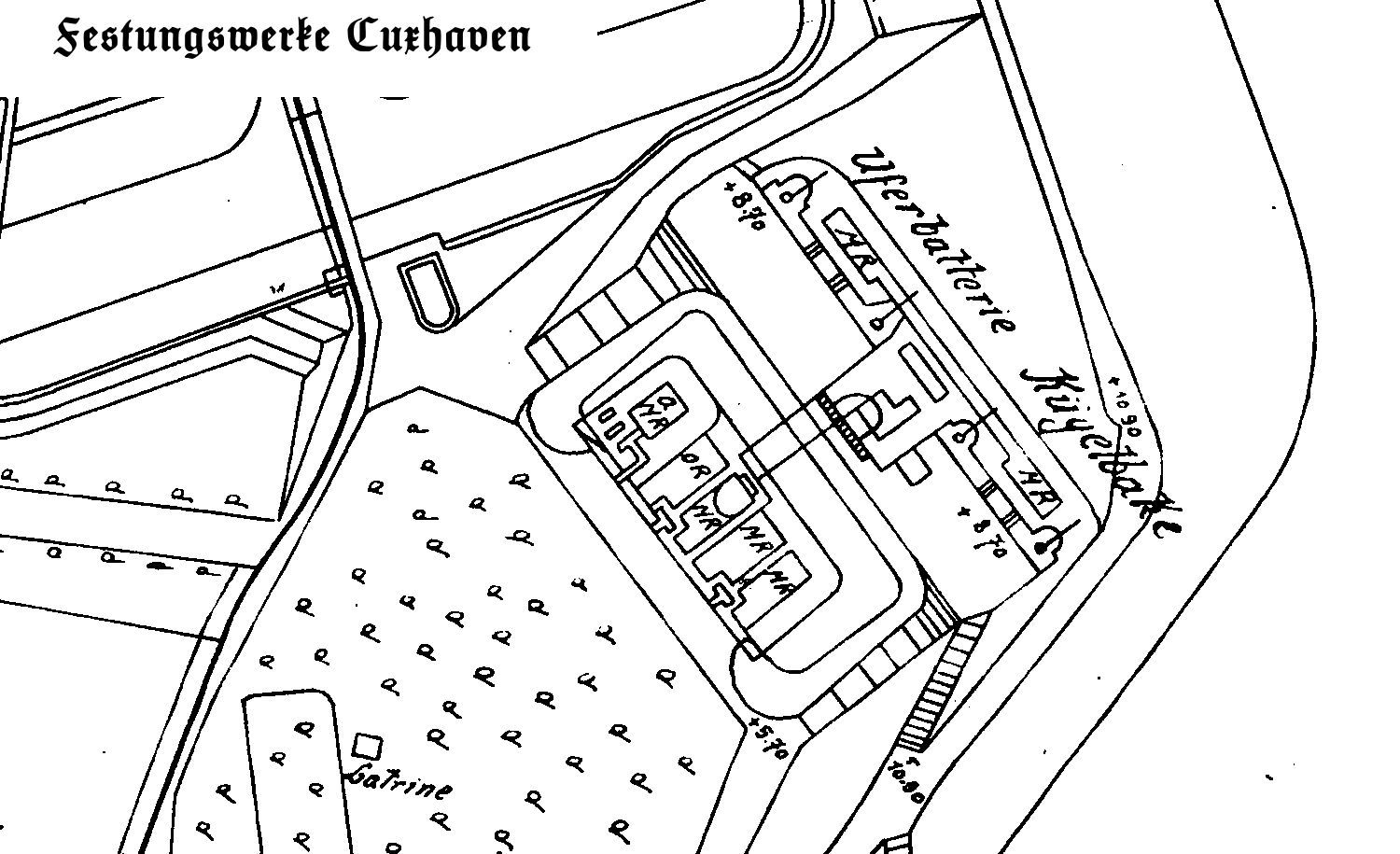

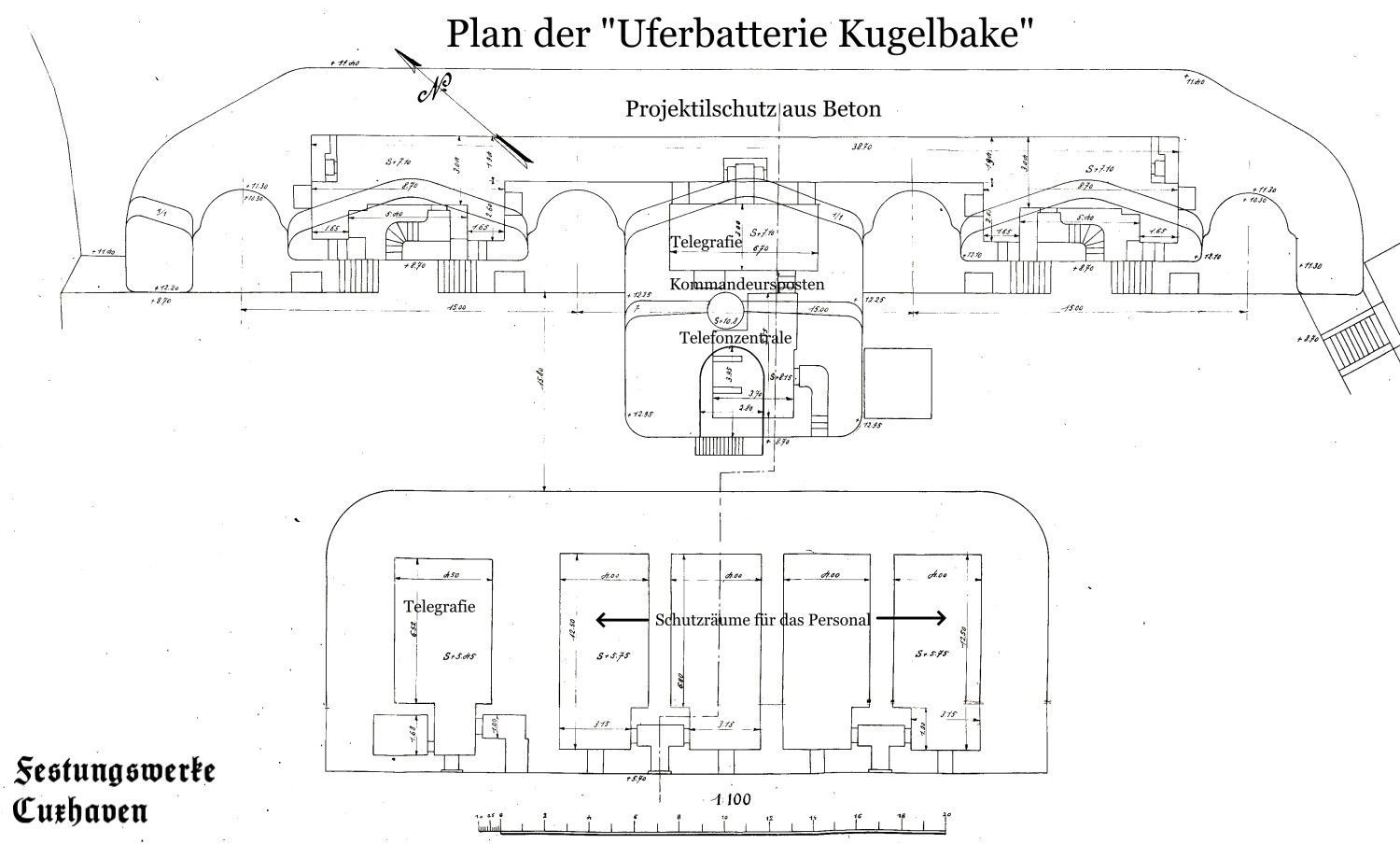

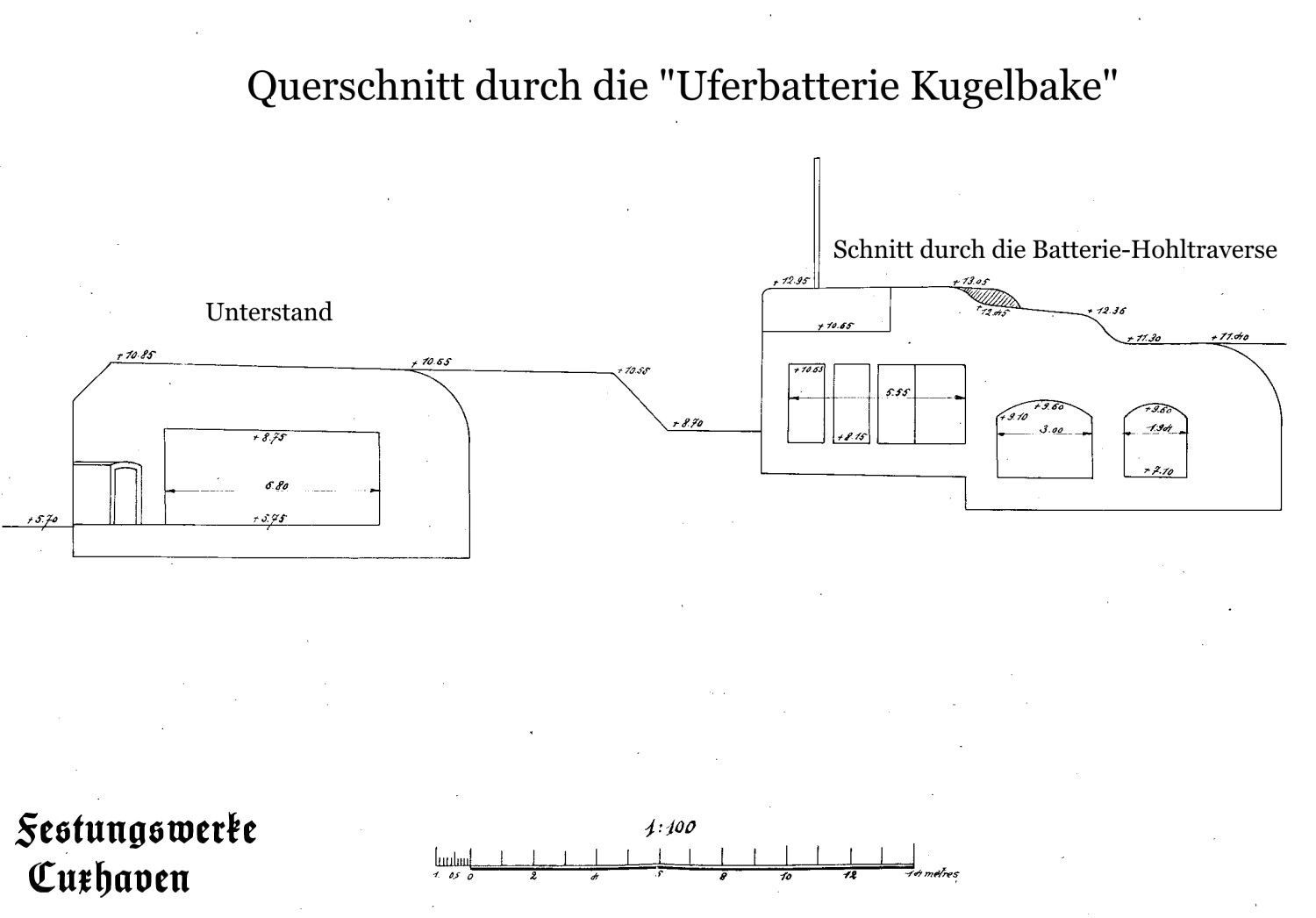

Uferbatterie Kugelbake

Die Batterie befand sich auf der östlichen Seite außerhalb des

Fort Kugelbake und war rückseitig in den Deich gebaut. Erstellt wurde sie 1889, in den Jahren 1996 - 1898 und noch einmal 1907 erfolgten Umbauten. Ihre Aufgabe war die artilleristische Unterstützung des Fort Kugelbake mit ihren Schnellfeuerkanonen von dieser Stelle aus quer über das Fahrwasser der Elbe hinweg.

Die Batterie bestand aus einer geradlinigen 70 Meter langen Querfront, deren Brüstungen komplett aus Beton gegossen wurden. Auf dessen mittleren Teil der Kasematte, befand sich der Kommandeurstand.

Direkt hinter der Batterie befand sich ein Betonbunker, der aus fünf beschußsicheren Kasematten bestand. Diese waren so ausgelegt, das sie 50 Mann Besatzungspersonal (Unterkünfte) aufnehmen konnten. Aus Sicherheitsaspekten waren Fenster und Türen des Objektes nur nach Westen hin zu öffnen. Oben auf dem Bunker gab es einen zehneckigen aus Gusseisen und Sicherheitsglas bestehenden Beobachtungspanzerturm, aufgebaut wurde dieser 1915.

Der Quergang in der vordere Kasematte verband die Mannschaftsräume 1 - 4 und ermöglichte den Zugang zu den Artilleriemagazinen (Geschossräume), die sich unter der Brüstung befanden. Der mittlere Teil bildete den Komandeurstand und lag etwas hinter den bereits erwähnten offenen Geschützstellungen. Dort befand sich auch die Telefon- und Telegrafieabteilung der Batterie. Die Uferbatterie - Kugelbake verfügte weder über eine eigene Stromversorgung, auch gab es keinen Suchscheinwerfer. Strom und Trinkwasser wurden durch das öffentliche Netzsystem sichergestellt.

Primärbewaffnung: (Stand 1922, IAKA)

4 x 10,5 cm. Ubts. u. Tbts. K. L/45 in Ubts. und Tbts. in L. C/16

Das Fort Kugelbake im Vordergrund. Ganz rechts außerhalb davon, die Uferbatterie Kugelbake.

Uferbatterie Kugelbake in der Vergrößerung. Allerdings war die Batterie mit 4 Geschützen ausgestattet und nicht wie auf dem Auschnitt dargestellt nur mit Zweien.

Eine Aufnahme der Uferbatterie Kugelbake. (1917)

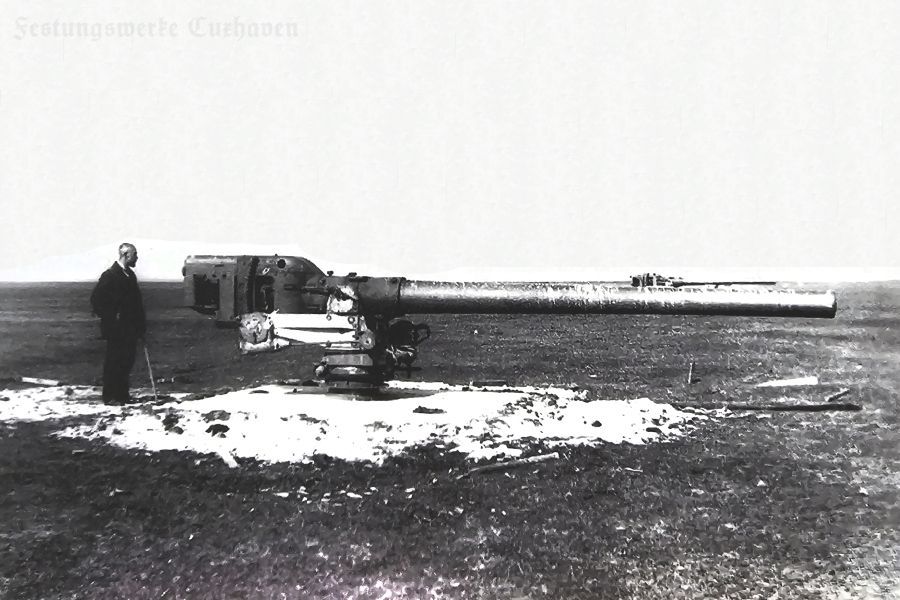

Eine der 10,5 cm Geschütze der Stellung. (1917)

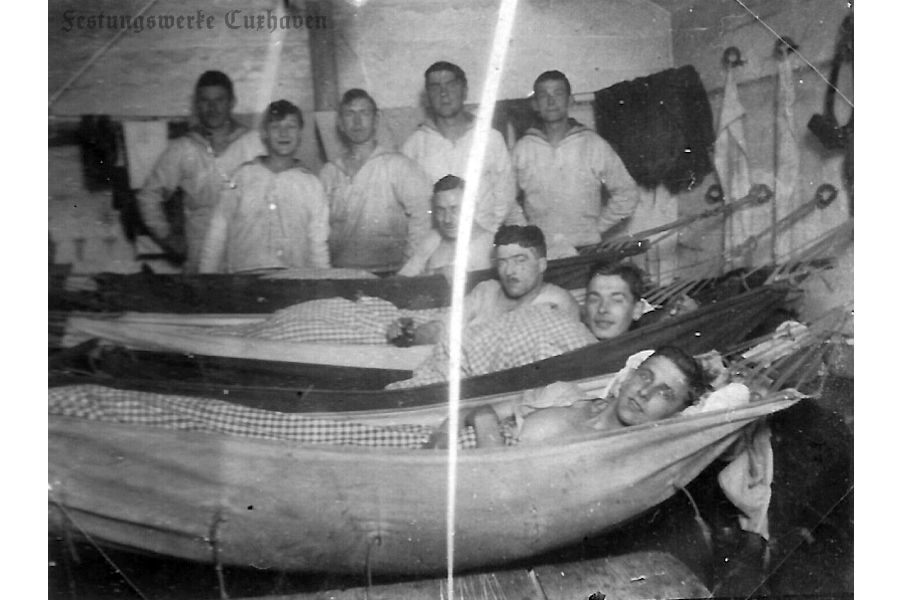

Vermutlich handelt es sich bei diesem Raum um den Personalbunker, der direkt rückwärtig an die Batterie angrenzte. (1917)

Eine Aufnahme vom 01.01.1917 zum Neujahrstag.

Im Zweiten Weltkrieg stand an dieser Stelle der Flakturm Ost und rechts daneben später der Leitstand der Flakbatterie Kugelbake.

Rechte Außendeichbatterie

Im März 1901 verfügte der Kaiser über den Bau einer offenen Geschützbatterie mit 4 x 10,5 cm. SKL/35 westlich des Fort Kugelbake. Als Standort wurde die rechte Flanke der Kanonenbatterie vor dem Steinmarner Seedeich ausgewählt, heutzutage befindet sich dort das Strandbad Döse. Aufgabe der Stellung war die Unterstützung der Kanonenbatterie, bei der Bekämpfung von Seezielen in Verbund mit der "Linken Außendeichbatterie" durch gezieltes Schnellfeuer. Der Schutz des Objektes gegen Direktbeschuss von Seeseite aus, bestand aus einer drei Meter dickem Betonbrüstung, die eine Höhe von vier Metern aufwies. Mittig auf dem zentralen Kommandeurstand, befand sich ein aus Gußeisen gepanzerter und drehbarer Beobachtungsposten mit Splitterschutz. Mannschaftsunterkünfte gab es in der Stellung selbst nicht. Die Batteriebesatzung war in einem Barackenlager im Schutze des Deiches direkt hinter der Batterie untergebracht. Munition und Artillerieausrüstung befand sich in Hohlräumen unter der Kasematte, die über einen Quergang miteinander verbunden waren. Die Telekomunikation wurde in den Räumen des Gefechtsstandes durchgeführt. Das gesamte Bauwerk war von einem Netz von Stacheldraht umgeben. Der Zugang zur Anlage führte über eine Rampe, die direkt vom Steinmarner Seedeich links vom Bauwerk endete. Am 16.10.1914 wurde in der Batterie ein starker Suchscheinwerfer aufgestellt, später im Juni 1915 kam dann noch ein Luftzielapparat hinzu. Trotz eines recht ausgetüftelten Entwässerungssystems, wurden bei starken Sturmfluten oder extremen Regensituationen beide Außendeichbatterien immer wieder in Mitleidenschaft gezogen. Unter anderem musste dann die Bereitschaftsmunition ausgelagert oder möglichst wasserdicht in den Geschossräumen verschlossen werden. Ein weiteres Problem stellten die Abschüsse der Kanonen für das Bauwerk selbst dar. Hierdurch entstanden immer wieder Risse im Gebäude, durch die Regenwasser ins Innere eindringen konnte. Trotz diverser Sanierungsmaßnahmen, konnte dies Problem letztendlich nicht abgestellt werden.

Ab 1914 wurden an den Deichböschungen beider Batterien jeweils zwei Stände für Luftzielapparate errichtet. Hierbei handelte es sich anfangs um Holzgestelle, die später durch feste Bauwerke aus Beton ersetzt wurden. Der Bau dieser Stände war offenbar eine Reaktion auf den englischen Luftangriff auf die Stadt und den Luftschiffhafen Nordholz am 26.12. 1914.

1908 verfügte die Militärführung zur Verstärkung beider Außendeichbatterienden den Austausch der jeweils 4 x 10,5 cm. SK C/35 Geschütze gegen 4 x 15 cm. SK L/45. Die Reichweite der neuen Kanonen lag bei 12.600 Metern.

Primärbewaffnung: (Stand 1922, IAKA)

4 x 10,5 cm. S.K.L/35 (bis 1908)

4 x 15 cm. S.K. L/45 in M.P.L.C/1913 (ab 1908)

Sekundärbewaffnung:

2 x 8 mm. Maschinengewehr.

Eine leider sehr schlechte Luftaufnahme der ehemaligen RADB. zwischen 1920/30.

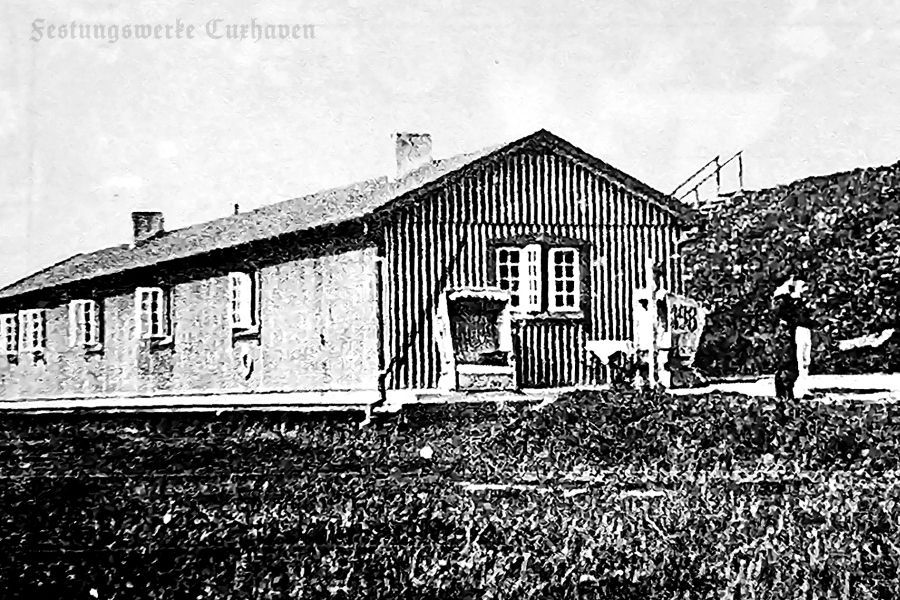

Die "neue Mannschaftsbaracke" der Stellung, direkt hinterm Deich.

Heutzutage befindet sich hier das Familienstrandbad Döse.

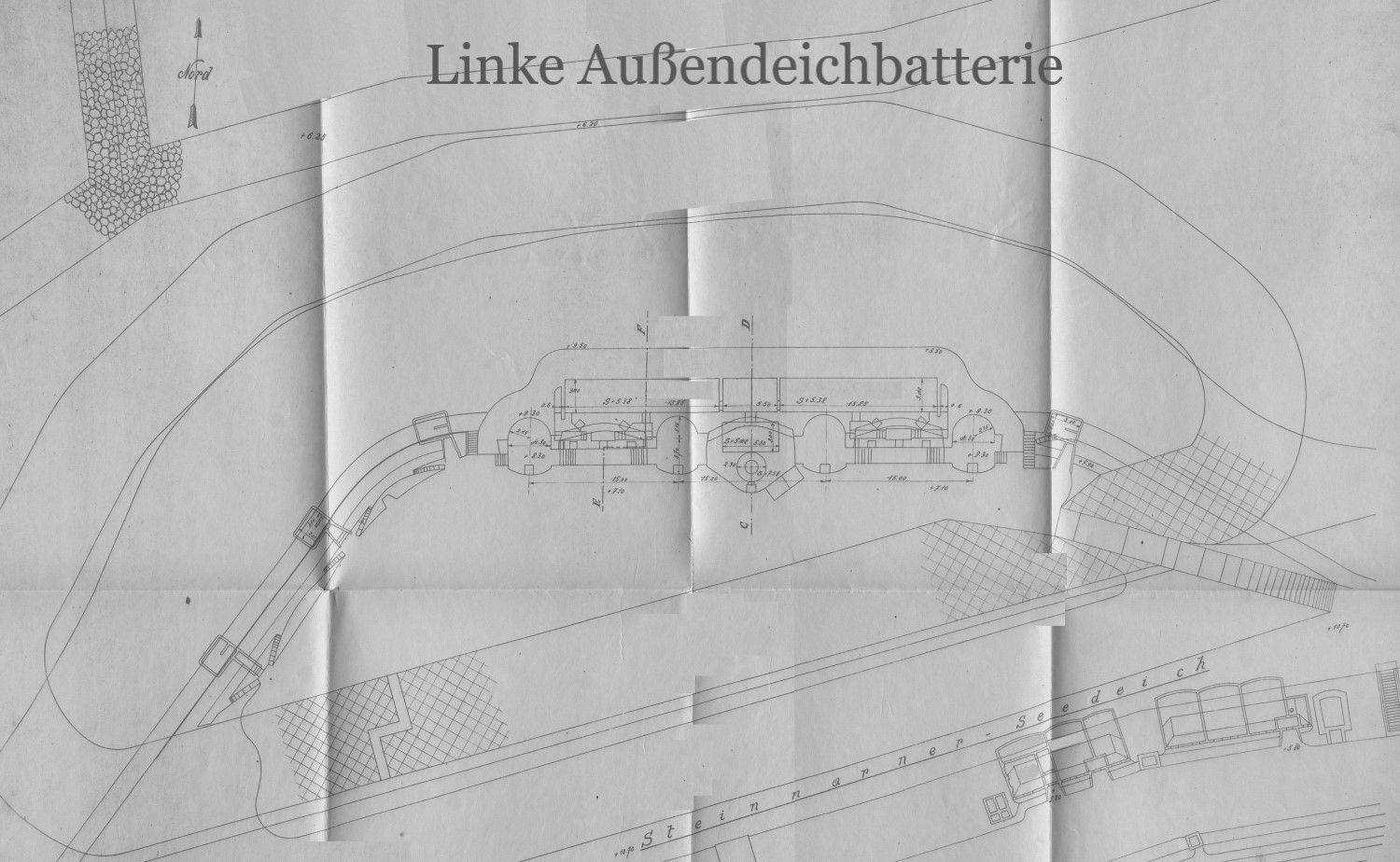

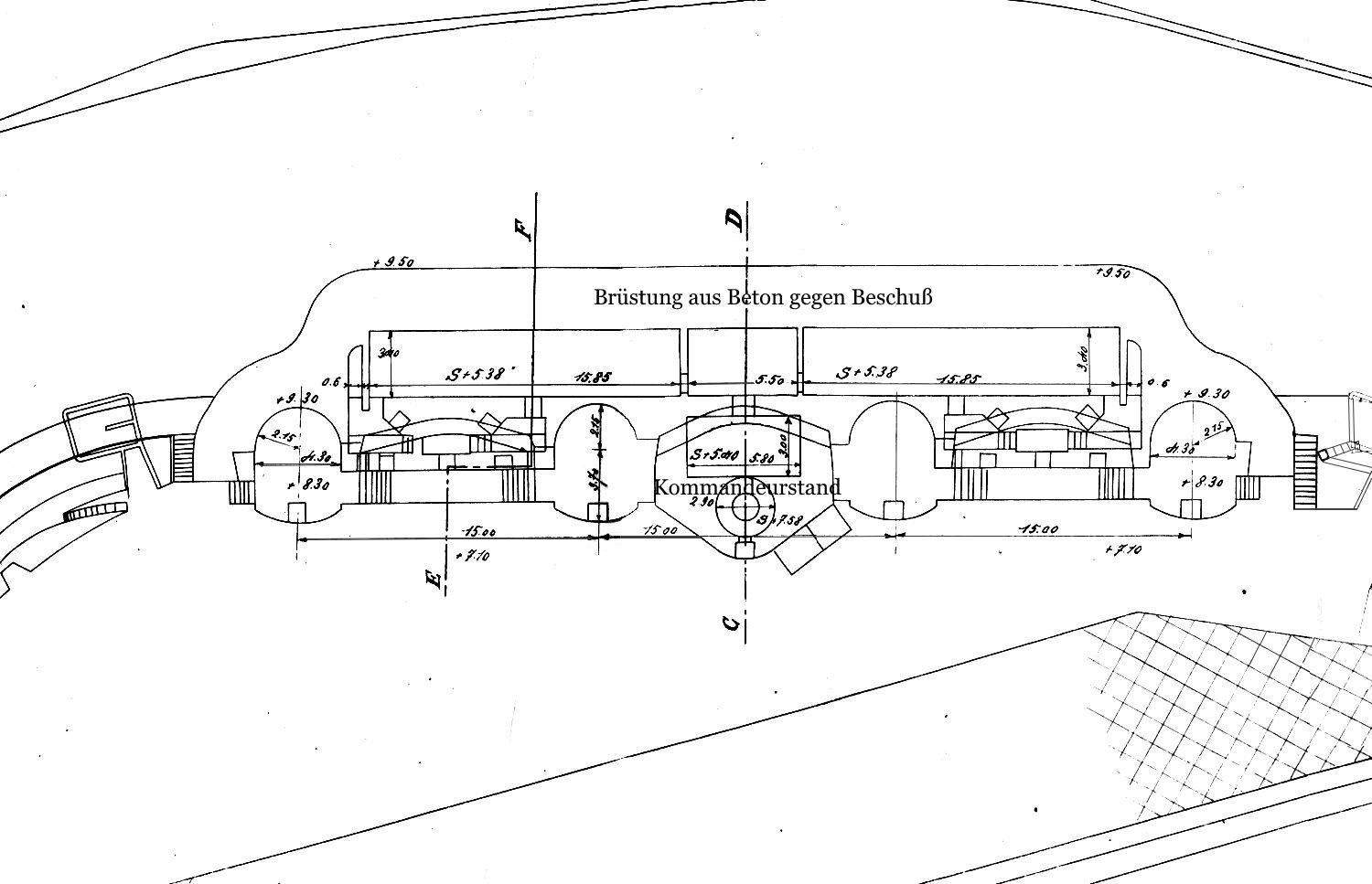

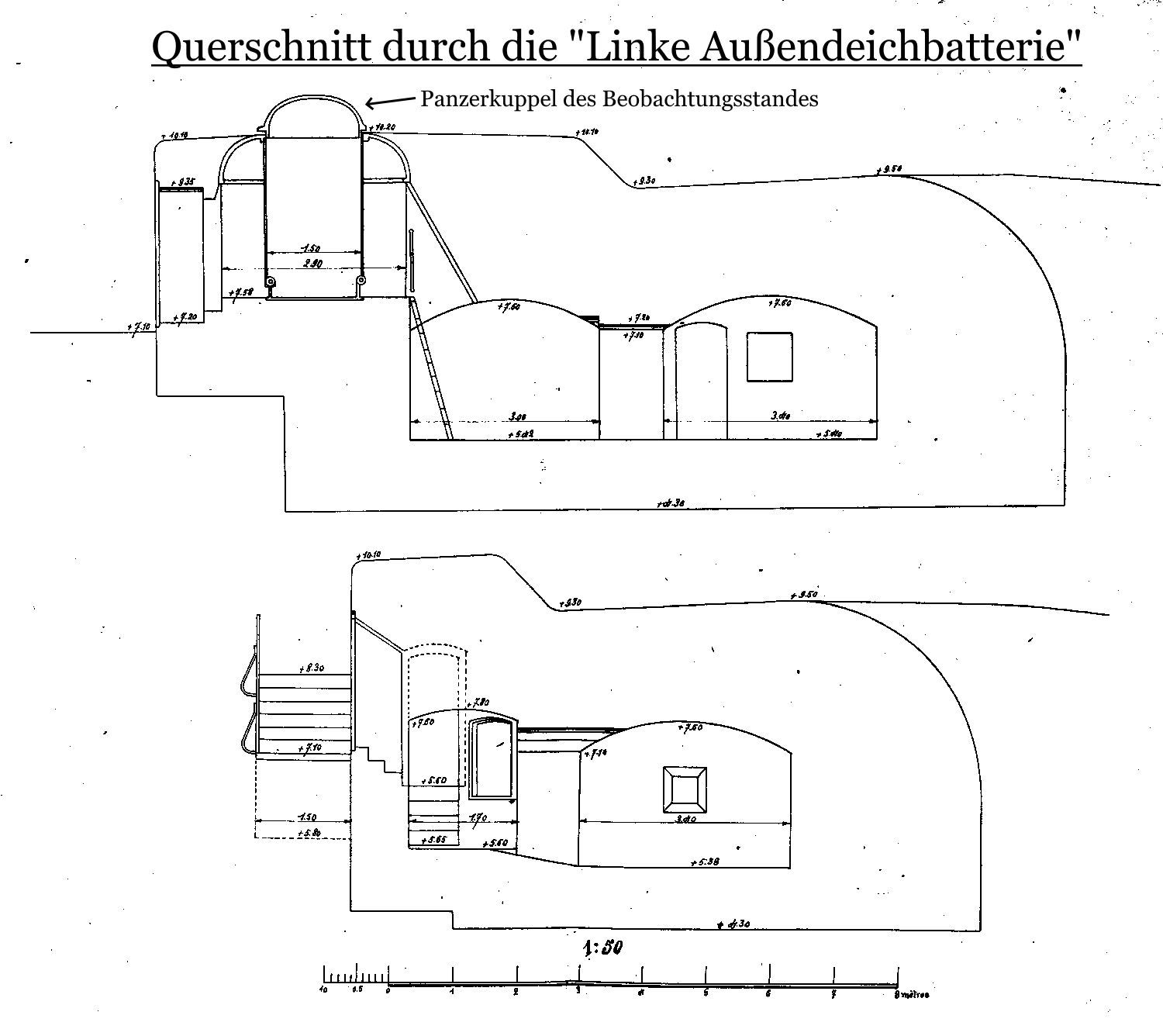

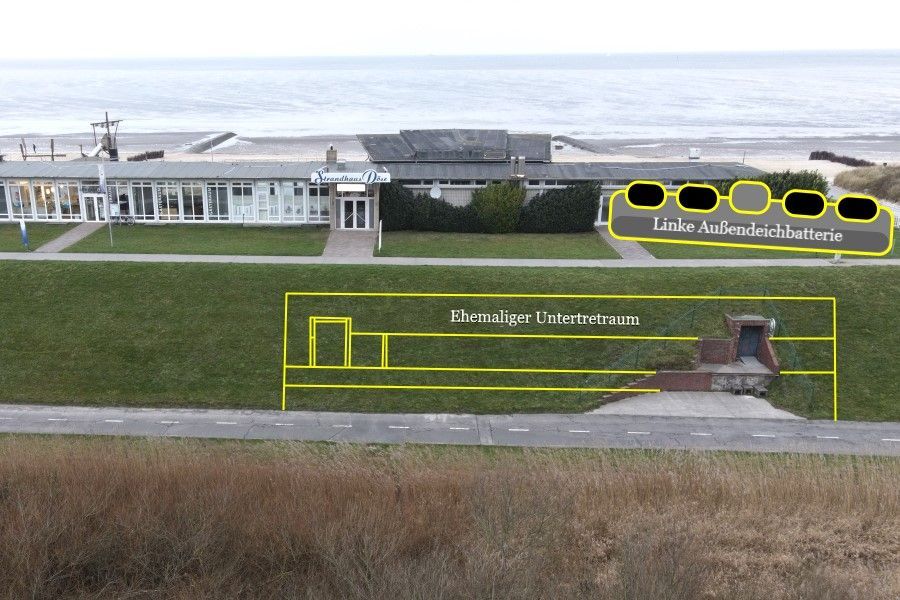

Linke Aussendeichbatterie

Die Batterie wurde als offene Geschützstellung von 1903 - 1904 unmittelbar seeseitig des

Steinmarner Seedeich gebaut. Sie lag etwa 200 Meter links der

Kanonenbatterie und 500 m westlich der

Rechten Außendeichbatterie.

Zusammen mit der Kanonenbatterie und der Rechten Außenbatterie bildeten diese eine Gruppe zur Bekämpfung von Seezielen.

Der Aufbau der Stellung war geradlinig und ähnelt dem der

Rechten Außendeichbatterie. Sie wurde auf der linken Seite mit einer Infanteriebrüstung gebaut, deren Richtung in einen Winkel von etwa 120° zum Deich nach Osten lag.

Auch war die Frontbrüstung geradlinig aus drei Meter dickem Beton gegossen und ragte vier Meter in die Höhe, geschützt wurde sie zusätzlich durch eine breite Erdaufschüttung. Ebenfalls gab es mittig den zentralen Kommandeurstand mit aufgesetztem, gepanzerten Beobachtungsposten.

Die hohlen Querträger zwischen den Räumen 1 und 2 sowie 3 und 4 ermöglichen den Zugang zu den Munitionsräumen, die sich unter den Geschützbettungen befanden.

Unter der Infanteriebrüstung befanden sich drei kleine Unterstände mit Platz für sechs Mann mit Infanteriezubehör. Gesichert wurde die Anlage ebenfalls durch ein breites Netz von Stacheldrähten. Der Zugang führte auch hier über eine Rampe vom Deich aus, die auf der rechten Seite endete.

1908 wurde in den rückwärtigen Deich ein Bunker (Untertretraum) verbaut, der in seinen Räumen Platz für 50 Mann Bedienungskräfte bot. Dieser hatte jeweils einen Zugang von der Innendeichseite und bei der Rampe zur Batterie. In den 80er Jahren wurden die Reste des Bunkers abgerissen, es verblieb allerdings der Gang, der heutzutage für die Zulieferung im Strandhaus endet.

Zusätzlich befand sich Binnendeichs eine zusätzliche Baracke für weiteres Bedienungspersonal. Dieser Bereich wurde während des zweiten Weltkriegs noch einmal erweitert, um mehr Unterbringungsmöglichkeiten für die Besatzung der späteren

Batterie Hipper zu bekommen.

Primärbewaffnung: (Stand 1922, IAKA)

4 x 10,5 cm. S.K.L/35 (bis 1908)

4 x 15 cm. S.K. L/45 in M.P.L.C/1913 (ab 1908)

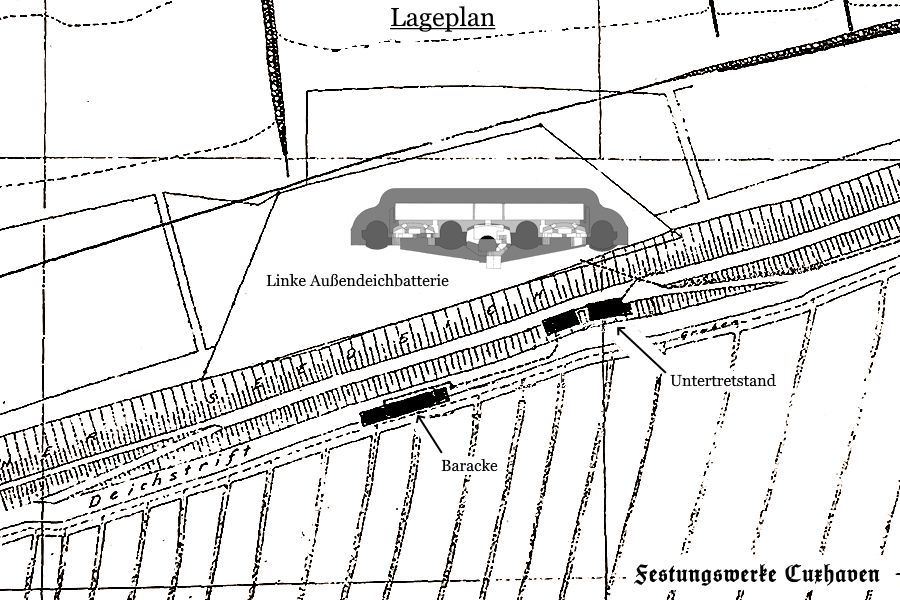

Lageplan der LADB. mit Standort der Wohnbaracke.

Ein Teil der Batteriebesatzung und Hund, 1914.

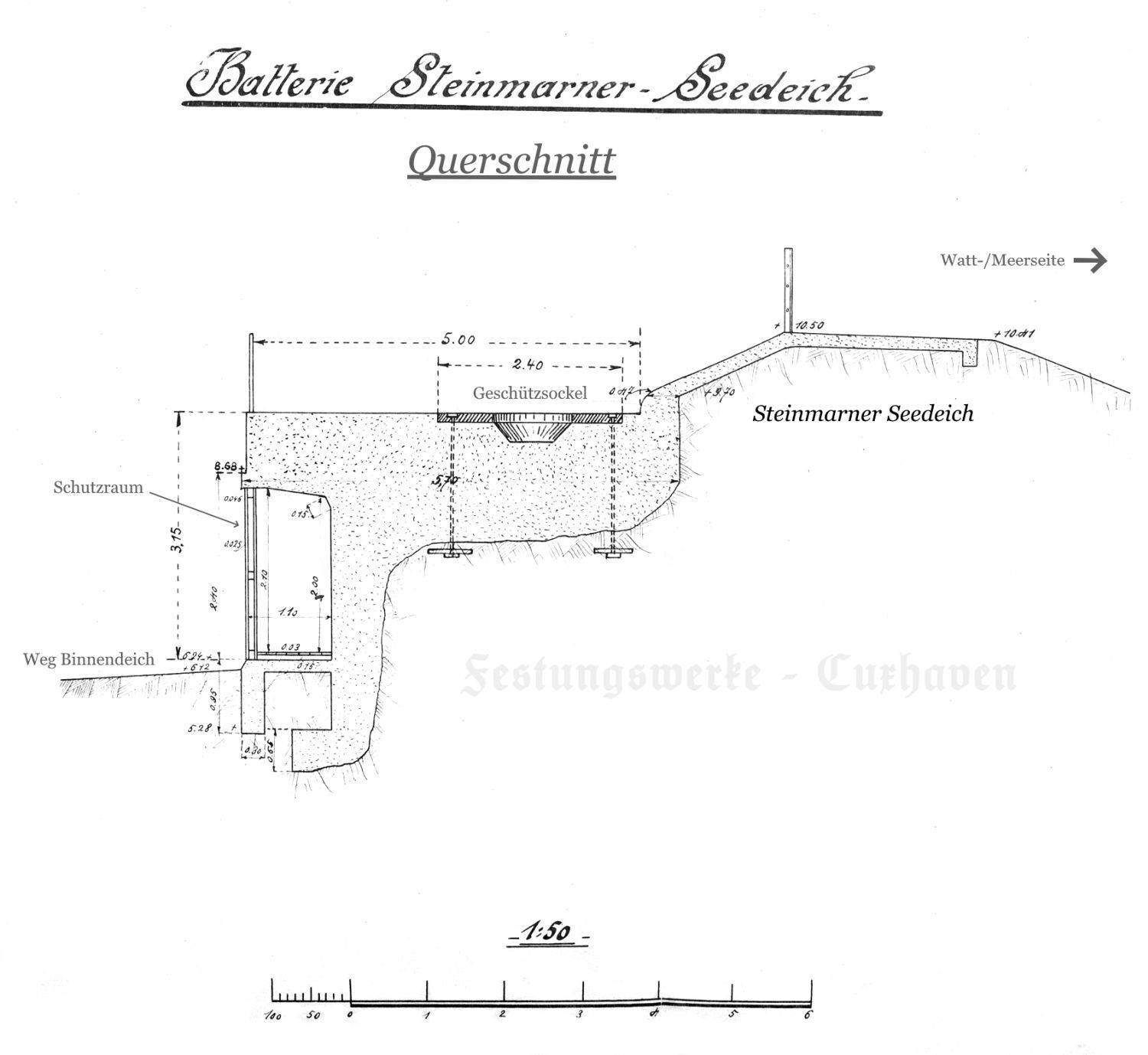

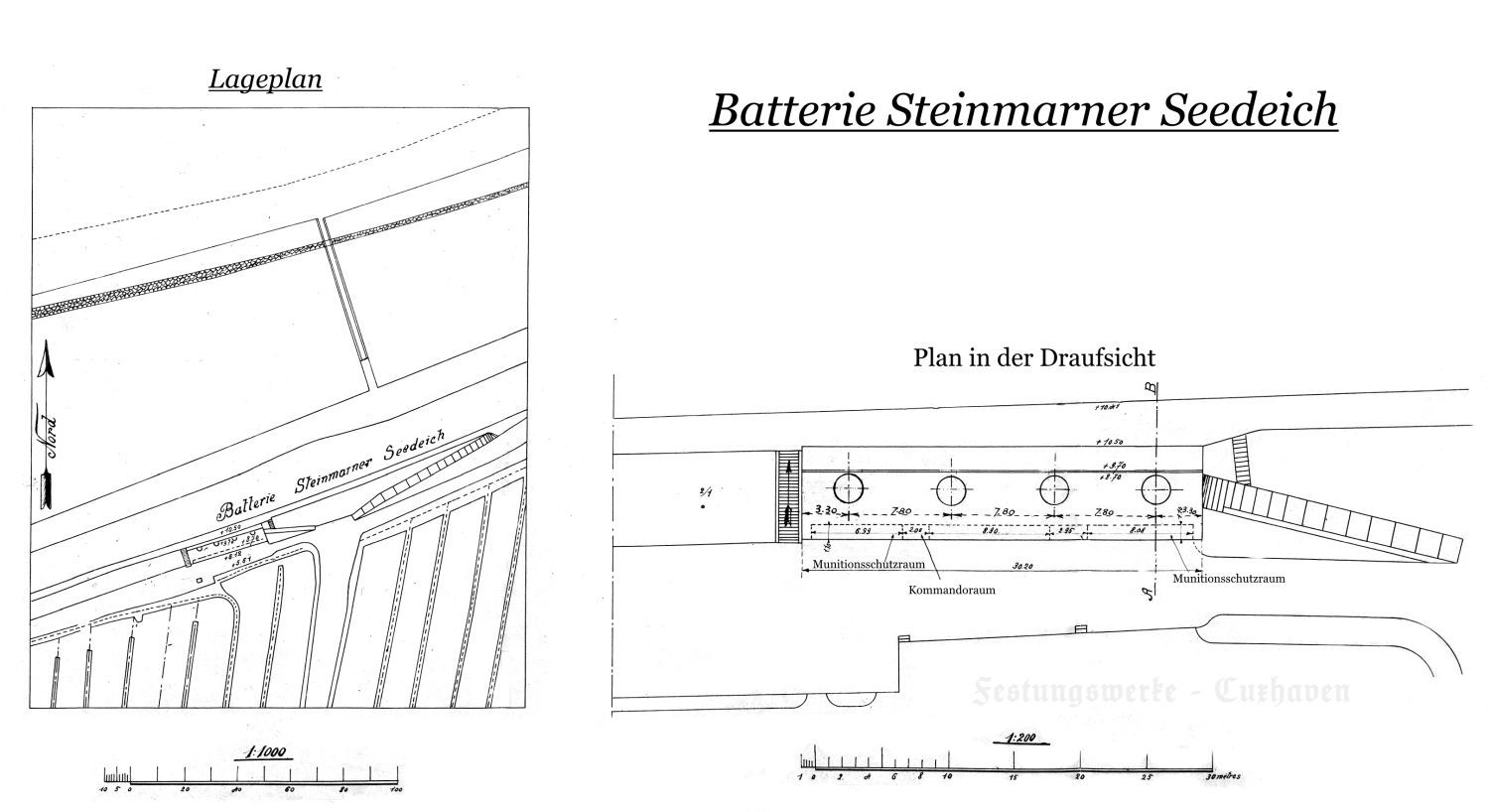

Batterie Steinmarner Seedeich

Bei der Stellung handelte es sich um eine Freiluftbatterie, die in den Kriegsjahren 1914/15 erbaut wurde und nach Norden hin ausgerichtet war. Ihr Standort befand sich etwa 700 Meter westlich der Kanonenbatterie - Döse. Sie war geradlinig auf einer Länge von 37 Metern in den Steinmarner Seedeich gebaut, der auch als Teil der Brüstung genutzt wurde. Hierbei ragte der Deichkörper etwa einen Meter über den Fundamentsockel der Geschütze, die Deichhöhe betrug an dieser Stelle acht Meter.

Die Geschützbettungen waren kreisförmig mit 16 Bolzen im Betonkörper verankert. Unter der gesamten Länge der Batterie befand sich ein Betonschutz, der landseitig 1,10 Meter tief und 2 Meter hoch offen gebaut war. Sie wurden zur Lagerung der Munition genutzt. Einen Kommandeurstand wie in den anderen Deichbatterien, gab es hier nicht. Zum Schutz war die Anlage seeseitig mit einem Drahtzaun umgeben, der Zugang führte über eine Rampe zu den Geschützen.

Binnendeichs befand sich links der Batterie eine Baracke, die für das Besatzungspersonal gebaut worden war.

Primärbewaffnung:

(Stand 1922, IAKA.)

4 x 15 cm. S.K.L./45 in Kst. M.P.L.C./1914 mit apt. Visier

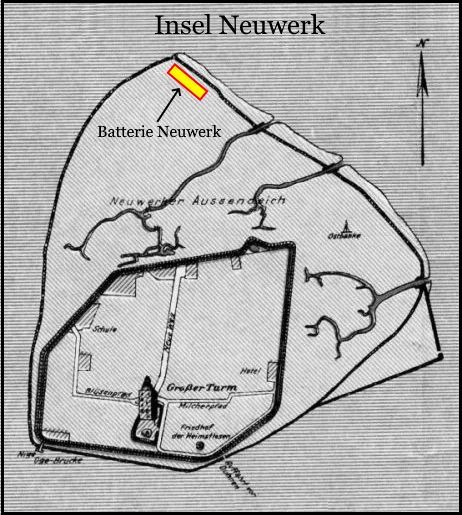

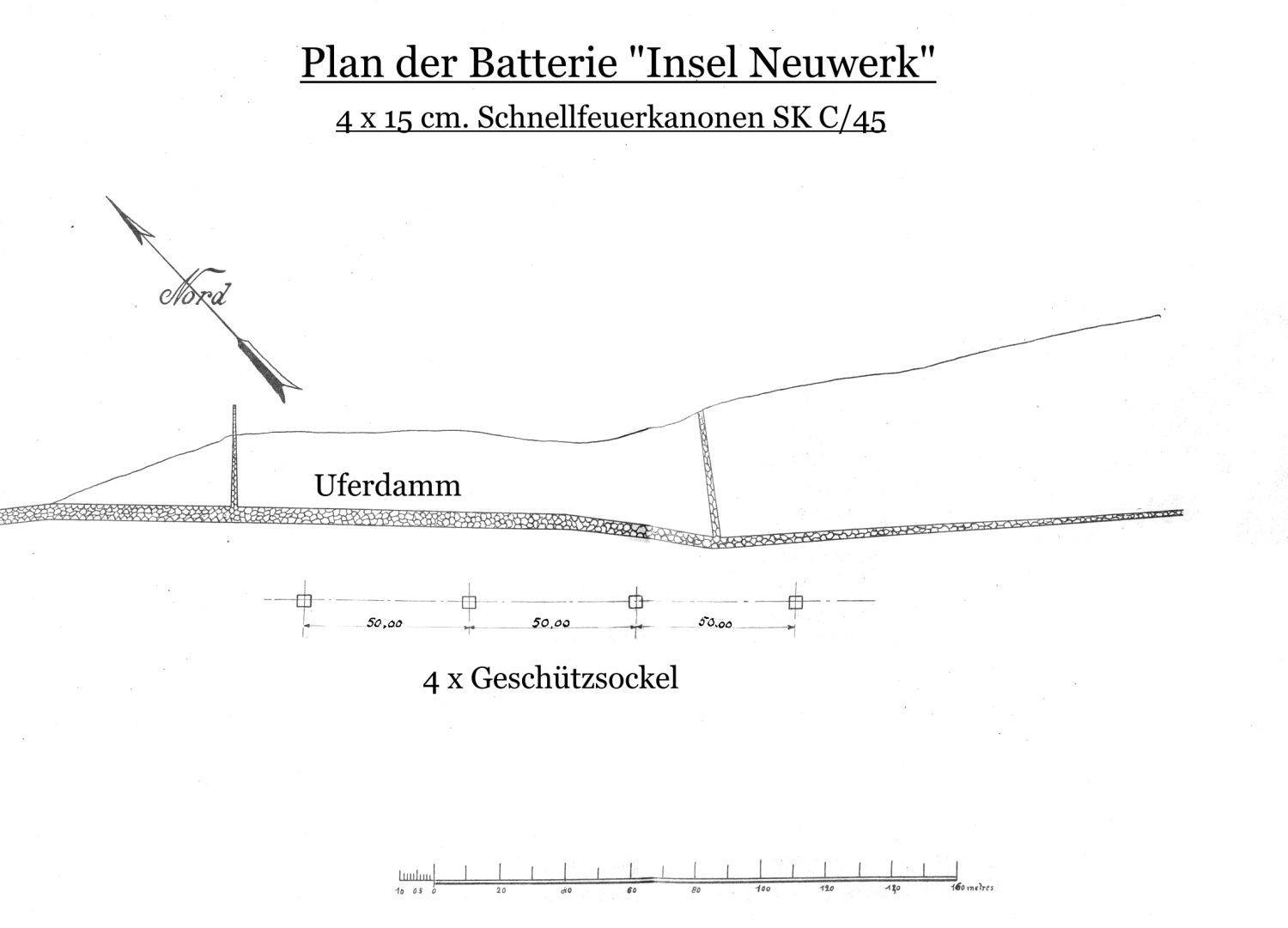

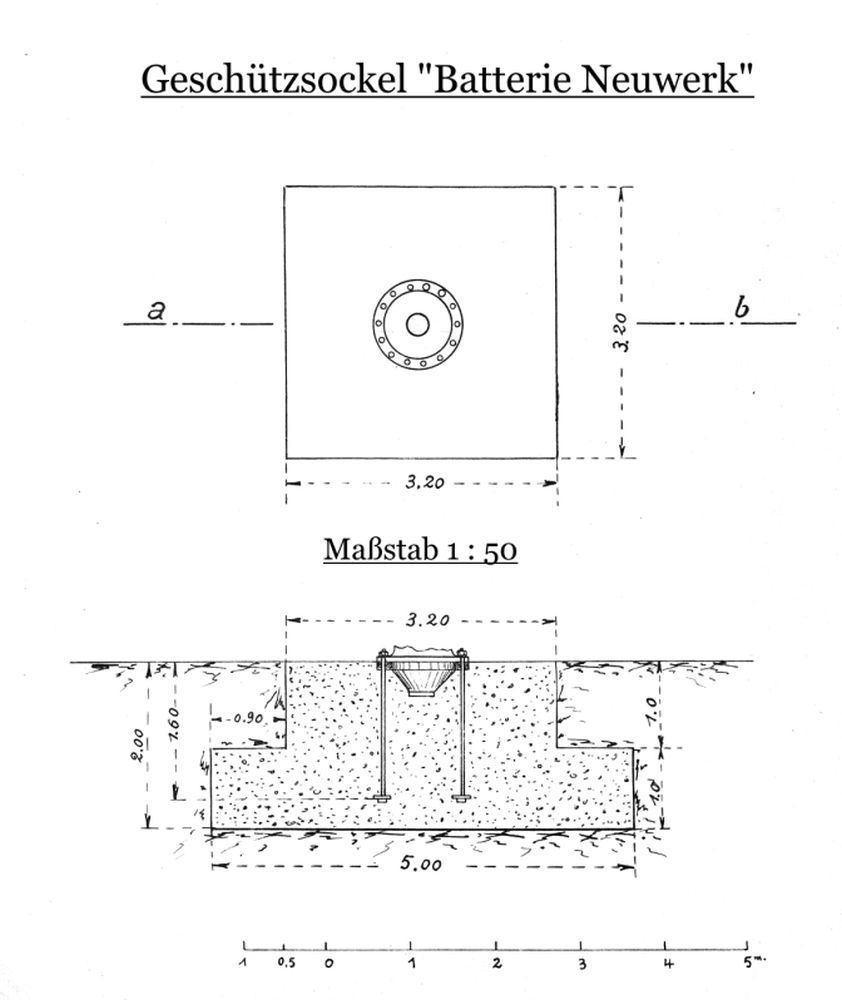

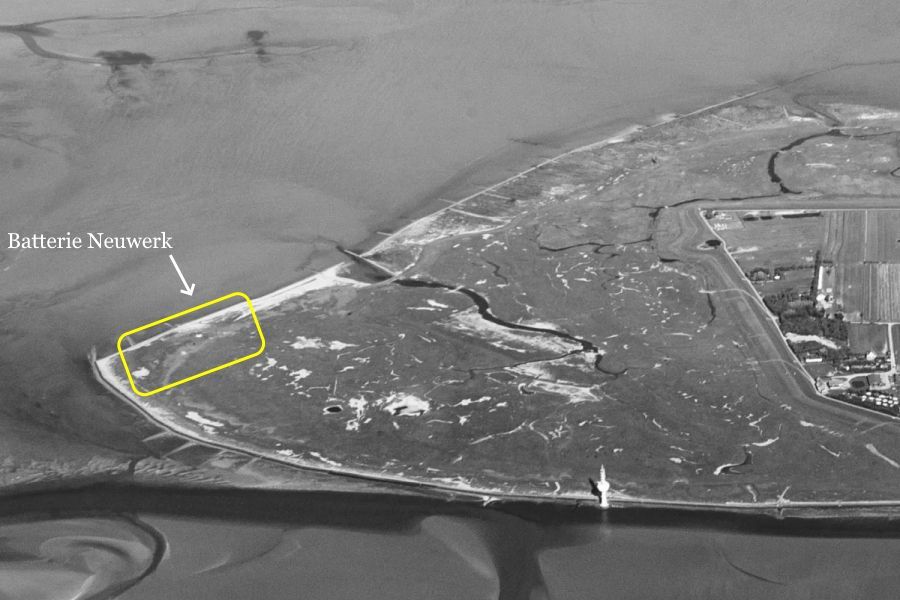

Batterie Neuwerk

Die Batterie befand sich im nördlichen Teil der gleichnamigen Insel, etwa 700 Meter (und außerhalb) vom Deich entfernt, der den bewohnten und kultivierten Teil der Insel schützt. Eine befestigte Bunkeranlage aus Beton wie bei den anderen Deichbatterien, gab es hier nicht. Die Geschütze waren im Abstand von 50 Metern im offenen Gelände des Außendeichs aufgebaut. Sie standen jeweils auf einer 3,20 Meter x 3,20 Meter und 2 Meter starken Betonplatte. Es gab weder einen Schutz aus Beton oder eine Erbrüstung gegen Feindbeschuss. Ebenfalls gab es keinen Munitionsbunker oder einen Kommandeurstand, allerdings gab es Kabelverbindungen zwecks Telefonübermittlung. Ein Grundstock an Geschossen wurde vor Ort in wasserdichten Kisten gelagert.

Die Hauptmunition selbst wurde hinter dem Hauptdeich gelagert und musste bei Bedarf nachgeführt werden.

Bemerkung: (Stand 1922, IAKA.)

Die Insel Neuwerk kann (mit dem Auto) bei Ebbe erreicht werden, indem man einem durch das Watt mit Büschen markierten Weg folgt. Es gibt jedoch einige kleine Priele von 30 bis 90 cm. Tiefe, die zu überqueren sind.

Die 60 Einwohner zählende Insel Neuwerk, ist sehr wild und wird von Seevögeln stark frequentiert. Die Insel und die Küste von Cuxhaven liegen so niedrig, dass sie von Seeseite her ineinander über gehen. Die großen Zeppelinhallen von Nordholz, sind das auffälligste Merkmal, das man von Neuwerk aus auf dem Festland erkennen kann.

Primärbewaffnung:

(Stand 1922, IAKA.)

4 x 15 cm. Ubts. u. Tbts. K. L/45 in Ubts. und Tbts. in L. C/16

Im Vordergrund eine der vier 15 cm. Kanonen im Deichvorland der Insel auf der gegossenen Fundamentplatte aus Beton. Im Hintergrund ein weiteres Geschütz.

Aufnahme nach dem Krieg von A. Butt.

Quelle: Gemeinfrei

Standort der ehemaligen

Batterie Neuwerk im Nordteil des Aussendeichs.

Quelle: Privat

Uferbatterie Grimmershörn

Auch die Uferbatterie Grimmershörn zählte mit zu Deichbatterien. Da sie vormals allerdings ein Teil des Fort Grimmershörn war, wird sie aus diesem Grund an einer anderen Stelle beschrieben.

Link hier: Klick !

Quellen: Interalliierter Friedenskontrollauschuss 1922, Gerd Wildfang (Festungsbauliche Anlagen), M.B.