Zu Beginn des ersten Weltkriegs gab es im Abschnitt Cuxhaven noch keinen effizienten Abwehrriegel gegen angreifende feindliche Luftfahrtzeuge. Bis dato rechnete man auf Grund der Reichweiten damaliger Flugzeugmodelle offensichtlich noch nicht damit, dass England in der Lage wäre deutsche Küstenstädte anzugreifen.

Dies änderte sich allerdings schlagartig am 25.12.1914. An diesem Tag griffen sieben trägergestützte englische Flugzeuge (Cuxhaven Raid) die Stadt Cuxhaven und den wichtigen Marine-Luftschiffhafen Nordholz an. Fast unbemerkt hatte sich die Feindflotte in die Deutsche Bucht hinein geschlichen und brachte ihre Bordflugzeuge in den Einsatz.

Nach dem plötzlichen Auftauchen der feindlichen Flieger am Cuxhavener Himmel, begann die behelfsmäßige Luftabwehr mit ihren Maschinengewehren, Revolverkanonen und allem anderem was noch zur Verfügung stand, auf die Gegner zu feuern. Hierbei konnten die durch Nebel vermutlich tief fliegenden Maschinen von ihren Zielen abgehalten werden, trotzdem kam es zu einigen Bombenabwürfen. Diese trafen auch den Luftschiffhafen, liefen aber alle relativ glimpflich ohne Schäden ab.

Nach diesem Vorfall war klar, dass sich eine solche Situation jederzeit wiederholen könne und eine entsprechend starke Luftabwehr umgehend aufgebaut werden muss.

Besonders gefährdete waren zu diesem Zeitpunkt der Cuxhavener Marinehafen, das Marine-Sperrwaffenlager in Groden, der Luftschiffhafen in Nordholz, die Schleusen des Kaiser-Wilhelm-Kanal sowie die Mineralöl verarbeitende Industrie in Brunsbüttel.

Ab 1915, wurden unter der Führung der Marine-Küstenartillerie im Abschnitt Cuxhaven dann die ersten schweren Flakbatterien und das dazugehörige Luftabwehrkommando aufgestellt. Letztendlich dauerte es aber noch bis 1917, bis alle Mannschaften ausgebildet und die Stellungen wirklich besetzt und aufgebaut waren.

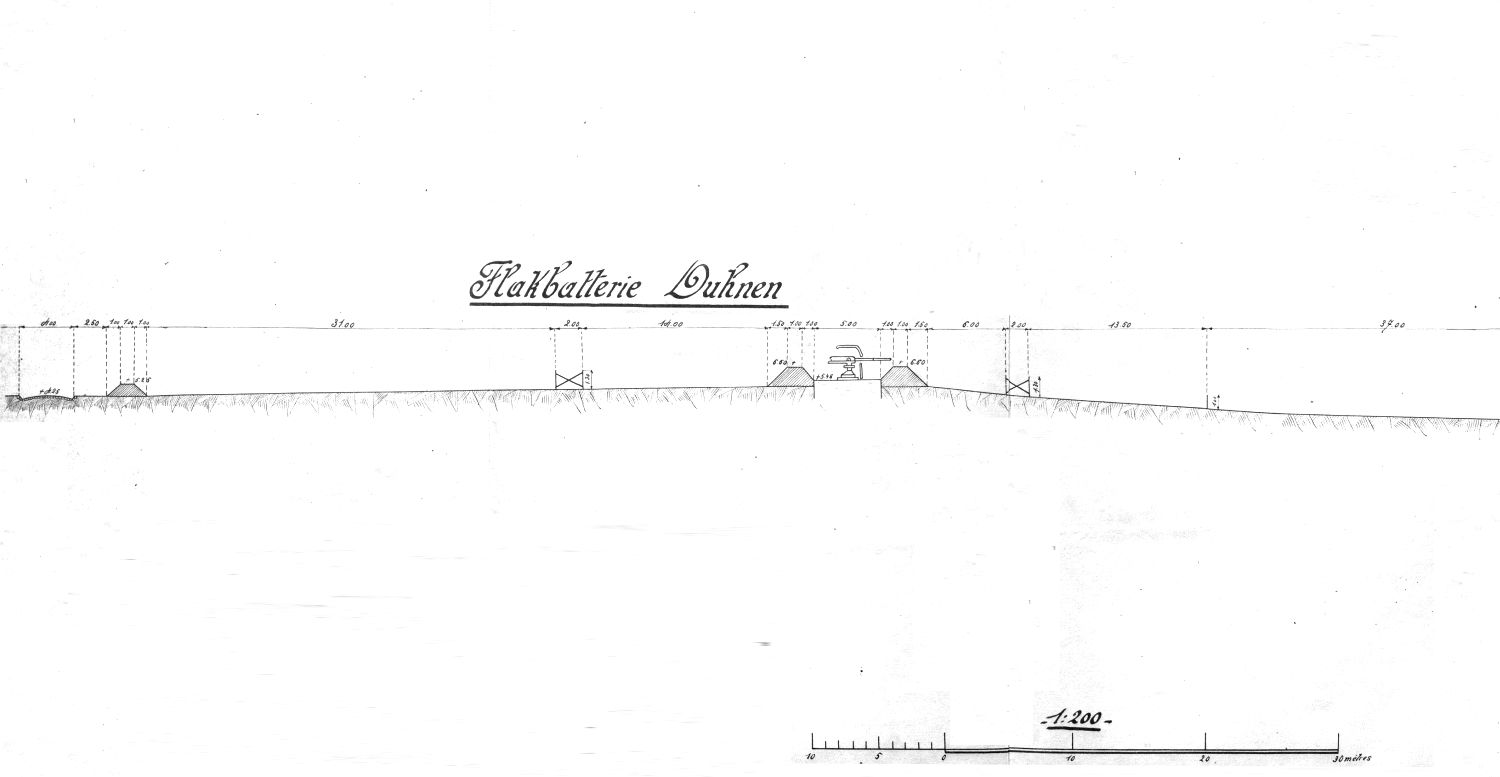

Im Gegensatz zu den splittergeschützten Flakbatterien der Kriegsmarine im zweiten Weltkrieg, waren die Bettungen der einzelnen Geschütze zum Zeitpunkt des ersten Weltkriegs auf flachen Betonfundamenten ohne Seiten und Deckenschutz gebaut. Fast jede dieser Stellungen war zusätzlich mit einem Horchgerät und einem Flakscheinwerfer ausgestattet, um Feindflugzeuge rechtzeitig orten zu können.

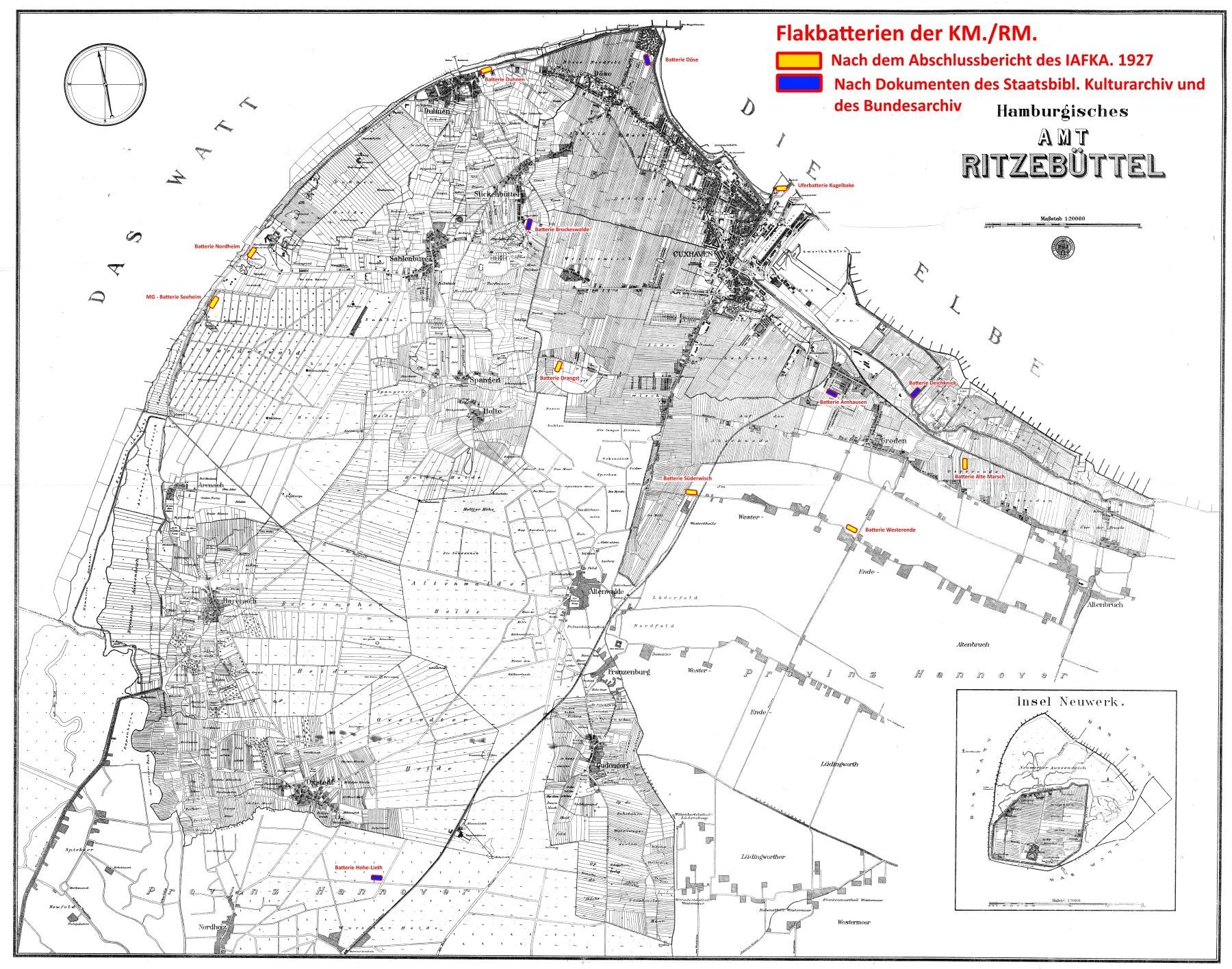

Während des Krieges sollen laut Dokumenten 12 schwere Flakbatterien im heutigen Cuxhavener Stadtgebiet aufgestellt worden sein. Zu Kriegsende waren davon allerdings nur noch 7 aktiv gewesen. Sie werden nachweislich im Abschlussbericht des Interalliierten-Friedens-Kontrollausschuß von 1927 beschrieben, stellenweise findet man davon auch noch Überreste. Die 5 weiteren Stellungen werden noch in Unterlagen der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin und dem Bundesarchiv erwähnt. Allerdings gibt es darüber keinerlei wirklich nachvollziehbare Hinweise wie Berichte, Fotos oder Fragmente verbliebener Fundamentreste. Eventuell handelte es sich hierbei auch nur um Planungen, die nie verwirklicht wurden.

Nach Ende des Krieges wurde in Folge der Demilitarisierung der größte Teil dieser Stellungen wieder rückgebaut, es verblieb nach 1924 nur noch ein entsprechender Grundschutz.

Quelle: Gerd Wildfang, IAFKA, M.B.

Zuteilung der Bewaffnung

| Name der Flakbatterie | Beschrieben in ... | Hauptbewaffnung | Nachweis |

|---|---|---|---|

| Batterie Nordheim | Interall.-Friedens-Kontrollausschuss 1927 | 4 x 10,5 cm. Flak L/45 Ubts. und Tbts. in Flaklafette Ubts. und Tbts. C/1916. | Ja |

| Batterie Duhnen | Interall.-Friedens-Kontrollausschuss 1927 | 4 x 8,8 cm. Flak L/45 in M.P.L.C./1913 | Ja |

| Uferbatterie Alte Liebe | Interall.-Friedens-Kontrollausschuss 1927 | 4 x 8,8 cm SK /L30 mit Frontschild | Ja |

| Batterie Drangst | Interall.-Friedens-Kontrollausschuss 1927 | 4 x 10,5 cm. Flak L/45 Ubts. und Tbts. in Flaklafette Ubts. und Tbts. C/1916. | Ja |

| Batterie Süderwisch | Interall.-Friedens-Kontrollausschuss 1927 | 4 x 10,5 cm. Flak L/45 Ubts. und Tbts. in Flaklafette Ubts. und Tbts. C/1916. | Ja |

| Batterie Westerende | Interall.-Friedens-Kontrollausschuss 1927 | 4 x 10,5 cm. Flak L/45 Ubts. und Tbts. in Flaklafette Ubts. und Tbts. C/1916. | Ja |

| Batterie Alte Marsch | Interall.-Friedens-Kontrollausschuss 1927 | 4 x 8,8 cm. Flak L/45 in M.P.L.C./1913 | Ja |

| Batterie Döse | Bundesarchiv Freiburg/BW. - RM 9/919 | 4 x 10,5 cm. | Nein |

| Batterie Brockeswalde | Bundesarchiv Freiburg/BW. - RM 9/919 | 4 x 10,5 cm. | Nein |

| Batterie Arnhausen | Bundesarchiv Freiburg/BW. | 4 x 8,8 cm. | Nein |

| Batterie Deichknick | Bundesarchiv Freiburg/BW. - RM 9/919 | 4 x 8,8 cm. | Nein |

| Batterie Hohe-Lieth | Bundesarchiv Freiburg/BW. | 4 x 10,5 cm. | Nein |

| Batterie Scharnstedt | Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin | 4 x 8,8 cm. | Nein |

| Batterie Wanhöden | Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin | 3 x 8,8 cm. | Nein |

Quelle: Gerd Wildfang, IAFKA, M.B.

| Stellung | MG. -7,62 mm. | RK. - 3,7 cm. |

|---|---|---|

| Batterie Nordheim | - | 4 x |

| Westhöft (Steubenhöft) | 3 x MG. | - |

| Uferbatterie Alte Liebe | 2 x MG. | - |

| Seebäderbrücke | 2 x MG. | - |

| Batterie Süderwisch | 4 x (bewilligt) | - |

| Minendepot (Schleusenpriel) | 2 x MG. | - |

| Batterie Alte Marsch | 4 x (bewilligt) | - |

| Kanonenbatterie Döse | 3 x MG. | - |

| Batterie Brockeswalde | 4 x (bewilligt) | - |

| Batterie Arnhausen | - | 3 x |

| Batterie Deichknick | - | 3 x |

| Insel Neuwerk | 10 x MG. | - |

| Bahnhof Cuxhaven | - | 3 x |

| Batterie Osterhöft | - | 7 x |

| Groden (Standort ?) | - | 3 x |

| Fort Kugelbake | 4 x (bewilligt) | - |

| Altenwalde | 3 x MG. | - |

| MG. - Batterie Seeheim | 11 x MG. | - |

| Ausgelagerter Kommandeurstand Heide | 2 x MG. | - |

| Wehrberg / Duhnen | 4 x MG. | - |

| Haubitzenbatterie Fort Thomsen | 2 x MG. | - |

| Ausgelagerter Kommandeurstand Duhnen | 2 x MG. | - |

Quelle: Bundesarchiv, IAFKA, Preußisches Kulturarchiv Berlin

Flakscheinwerfer

| Nummer | Modell | Standort/Aufstellung |

|---|---|---|

| 1 | Scheinwerfer G 90 | Seeheim/Wernerwald |

| 2 | Scheinwerfer G 90 | Wehrberg/Duhnen |

| 3 | Scheinwerfer G 90 | Döse |

| 4 | Scheinwerfer G 150 | Außendeich |

| 5 | Scheinwerfer Signal G 90 | Kugelbake (Dora) |

| 6 | Scheinwerfer G 200 | Kugelbake (Anna) |

| 7 | Scheinwerfer G 150 | Kugelbake (Bertha) |

| 8 | Scheinwerfer G 120 | Grimmershörn |

| 9 | Scheinwerfer G 120 | Alte Liebe |

| 10 | Scheinwerfer G 90 | Insel Neuwerk |

| 11 | Scheinwerfer G 110 | Nordholz Bahnhof |

| 12 | Scheinwerfer G 110 | Spieka - Knill |

| 13 | Scheinwerfer G 110 | Midlum |

| 14 | Scheinwerfer G 110 | Wanhödener Berg |

| 15 | Scheinwerfer G 110 | Voßberg (Wanhöden) |

Quelle: Preußisches Kulturarchiv Berlin

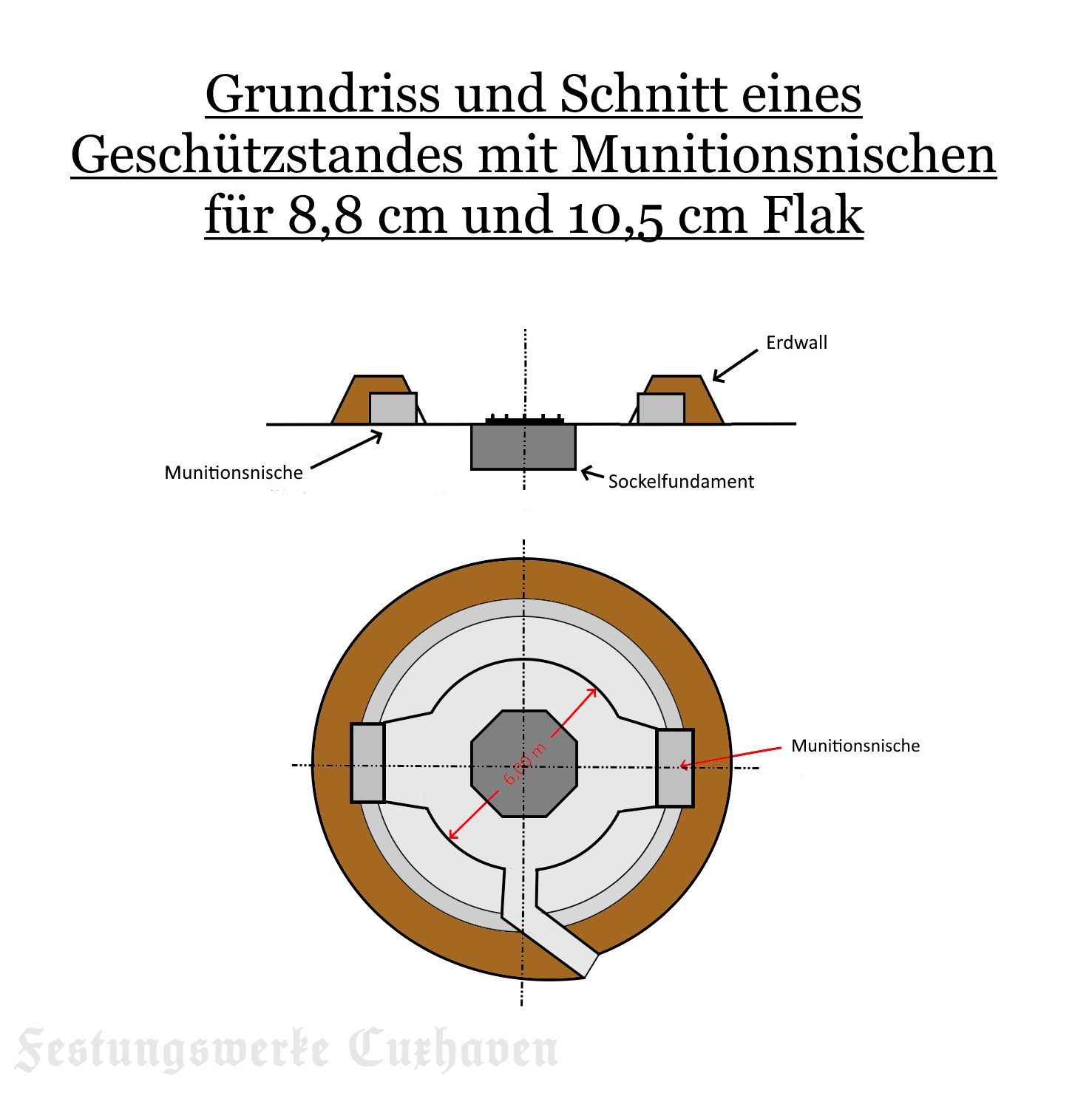

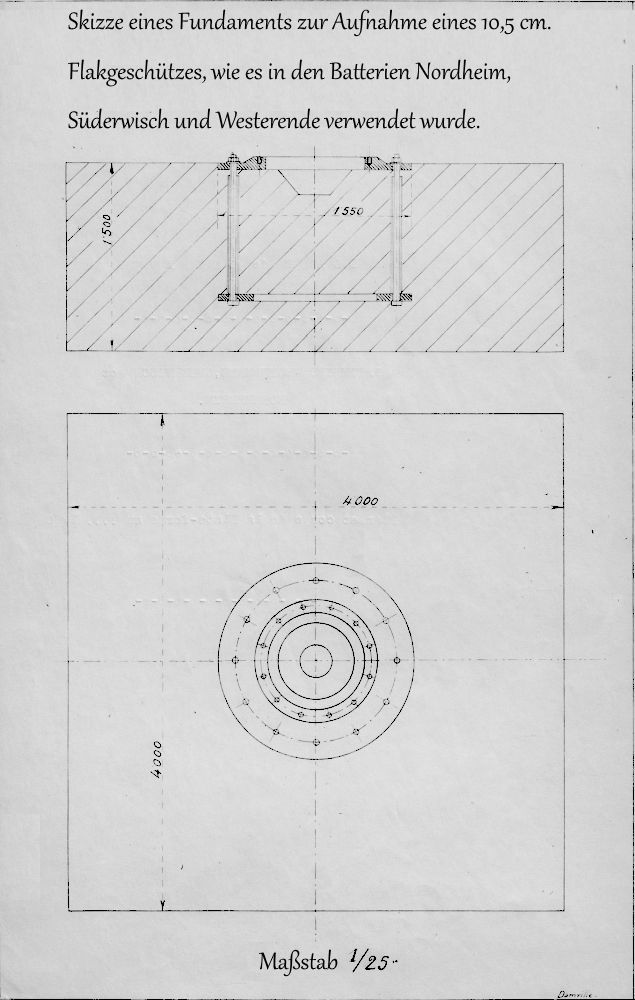

Grundriss und Schnitt durch eine Geschützstellung für eine Flak, wie sie im Abschnitt Cuxhaven zur Zeit des ersten Weltkriegs verwendet wurde.

Quelle: M.B.

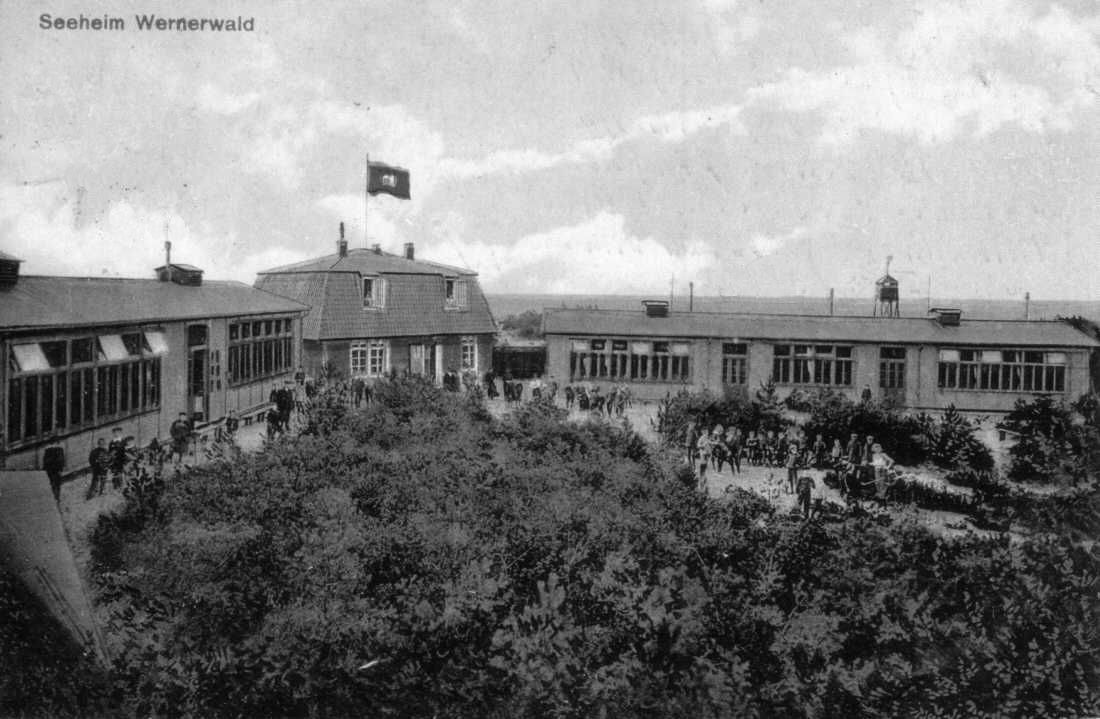

Batterie Seeheim/Wernerwald

Das 1913 gebaute Seeheim war ein Erholungs- und Erziehungsheim am

nordöstlichen Rand des Wernerwaldes, dass aus mehreren Gebäudeteilen bestand. Darunter war das Haupthaus, eine Baracke sowie weitere Nebengebäude und Pavillions. Mit Kriegsbeginn wurde das Areal durch die kaiserliche Marine beschlagnahmt und als Maschinengewehrbatterie zur Luftabwehr, aber auch zur Ausbildung ausgebaut.

1918 übernahm ein Leutnant z. S. Hans Bötticher von Leutnant Harde die Batterien Seeheim und Nordheim, er führte sie bis Kriegsende als Kompaniechef. Hierbei handelte es sich um den später unter dem Pseudonym bekannten Maler und Schriftsteller

Joachim Ringelnatz. Unter seiner Leitung standen zu diesem Zeitpunkt 26 Mann, 2 Feldwebel, 1 Obermaat und 23 Mannschaftsdienstgrade. Die Einheit Seeheim gehörte zur 7. Kompanie. Unterstellt war Leutnant Bötticher dem Kapitänleutnant Reye der 8,8 cm. Flakbatterie Duhnen.

Nach Ende des Krieges wurden die Soldaten abgezogen, sämtliche militärischen Objekte entfernt und das Areal wieder zivil genutzt.

Bewaffnung, Messgeräte:

11 x Maschinengewehr 7,62 SK

1x Trichterschallhorchgerät

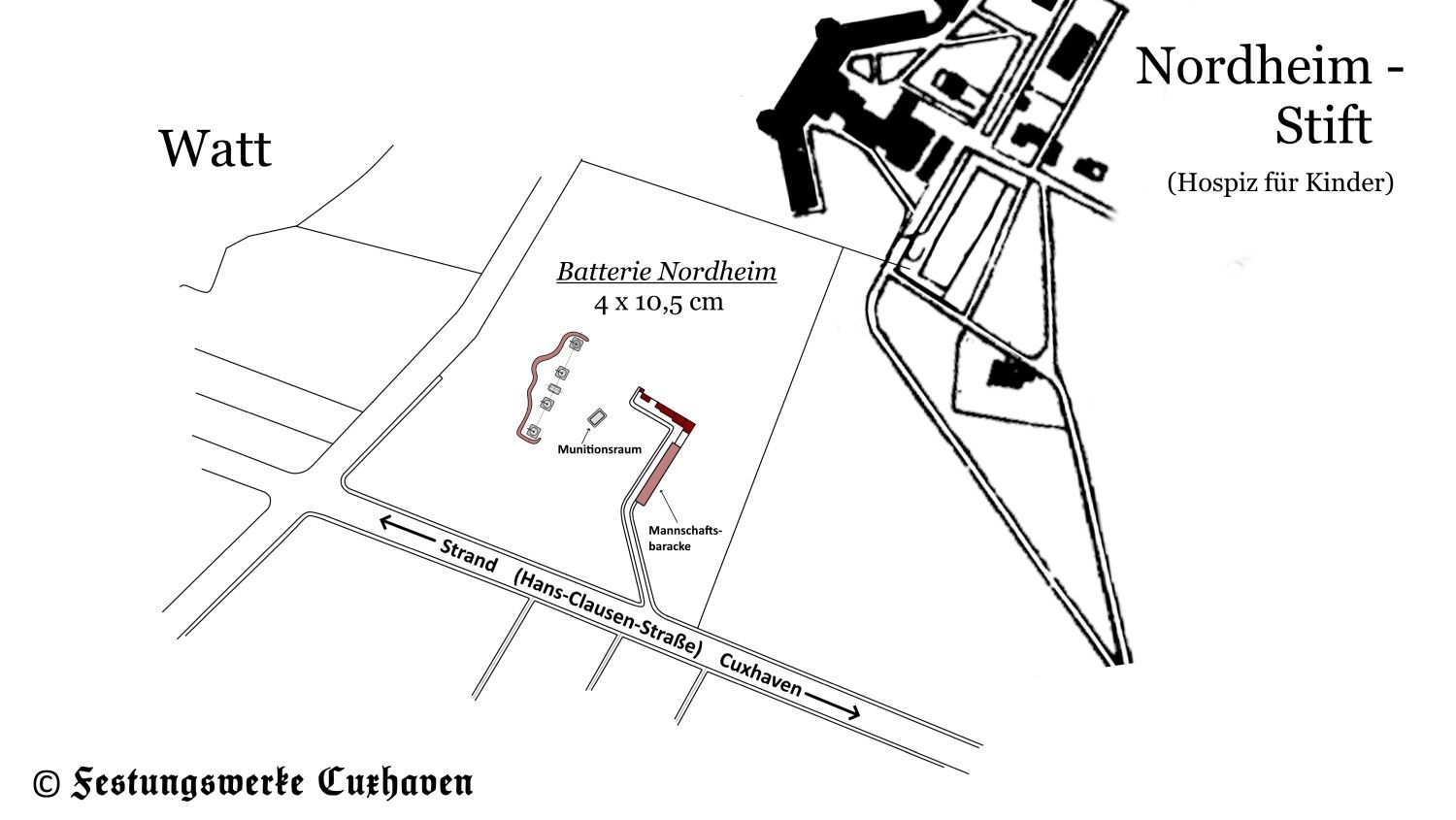

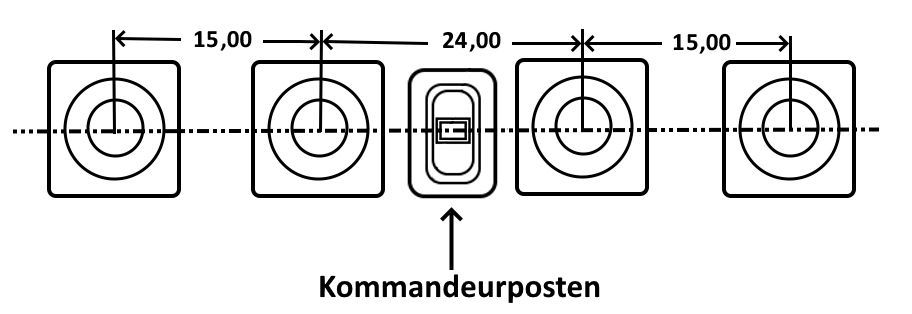

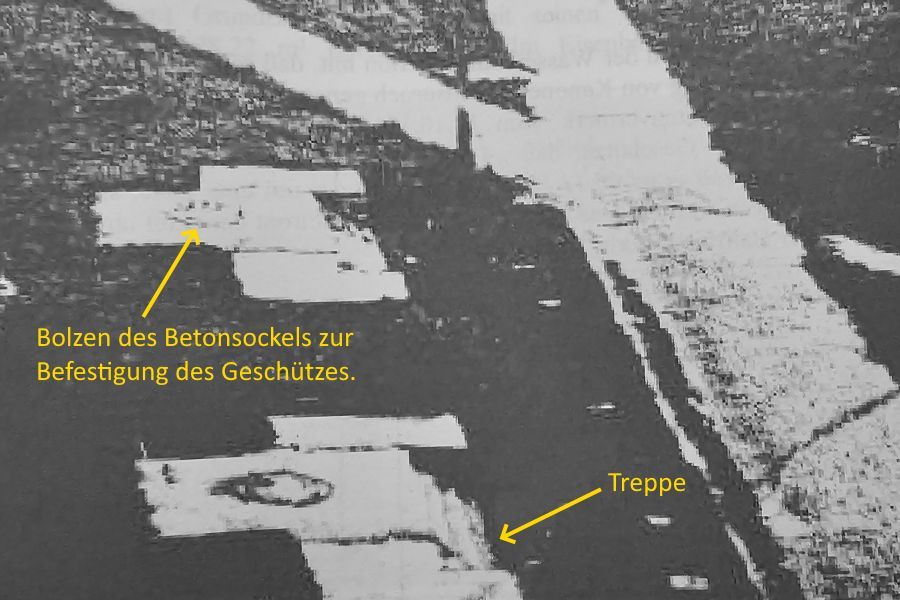

Batterie Nordheim

Nachweislich gab es spätestens ab dem 01.04.1917 am nordwestlichen Rand des Geländes der ehemaligen Nordheim-Stiftung eine Luftabwehrstellung. Deren primäre Aufgabe war die Abwehr eindringender Feindflugzeuge von See aus in den deutschen Luftraum. Sekundär war sie aber auch in der Lage, eventuell über das Watt kommende Boote unter Feuer zu nehmen.

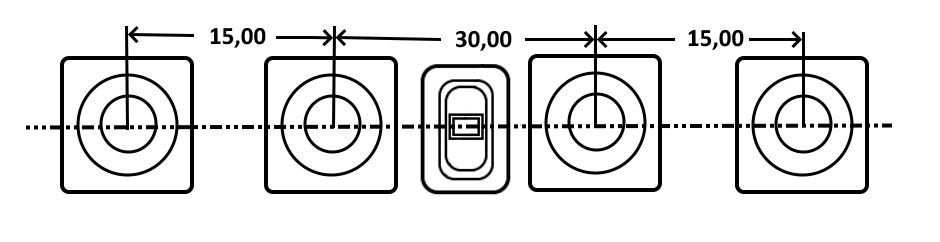

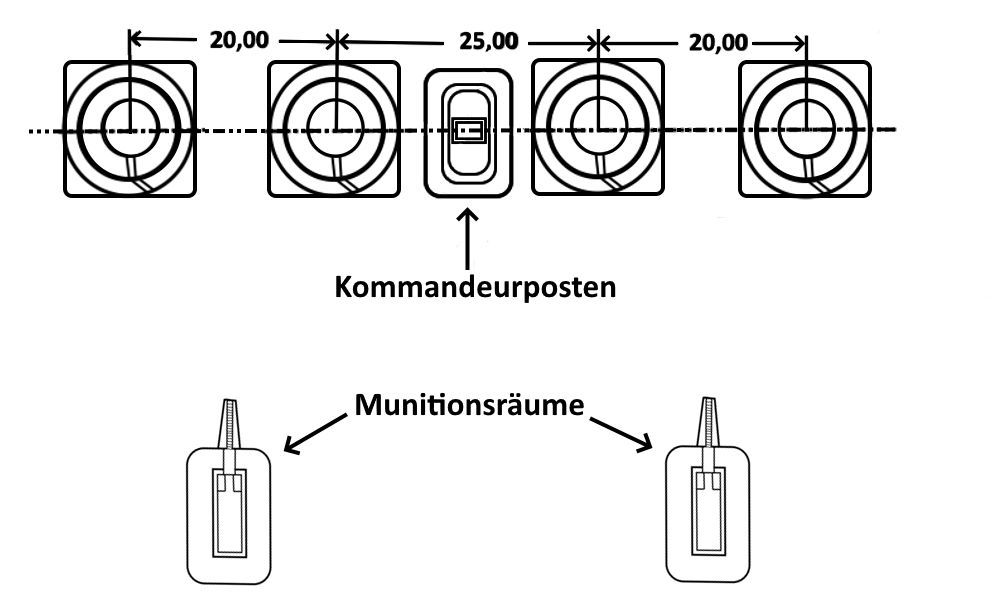

Die in einer Linie mit einem Abstand von 15 Metern aufgestellten Geschütze lagen etwas erhöht, so das ein Beschuss gegen Seeziele möglich gewesen wäre.

Der hintere Bereich der Stellung mit der Wohnbaracke und der Kantine wurde auf Grund von Sicherheitsmaßnahmen gegen Splitterwirkung vertieft als Senke in die Heide gebaut. Die Zufahrt zur Batterie erfolgte über einen Stichweg von der heutigen

Hans-Clausen-Straße aus. Am 31.01.1919 wurde die militärische Nutzung der Batterie eingestellt und die Geschütze anschließend demontiert.

Noch heutzutage befinden sich die Fundamente

an dieser Stelle. Wenn man die zwischenzeitlich aufgetragene Humusschicht entfernt kommen die Bolzen der Geschützbefestigung zum Vorschein. Auch lässt sich die Senke für die Unterkunft noch gut erkennen.

1918 übernahm Joachim Ringelnatz neben der MG-Batterie Seeheim auch die Batterie Nordheim als Kompanieführer. In seinem später veröffentlichten Buch "Als Mariner im Krieg" erwähnt er in Nordheim aber nur die beiden 3,7 cm. Revolverkanonen. Es ist daher anzunehmen, dass die schweren Geschütze kriegsbedingt bereits abgezogen und verlegt wurden.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 10,5 cm. Flak L/45 Ubts. und Tbts. in Flaklafette Ubts. und Tbts. C/1916.

2 x 3,7 cm. Revolverkanone.

1x Trichterschallhorchgerät

1 x Entfernungsmessgerät

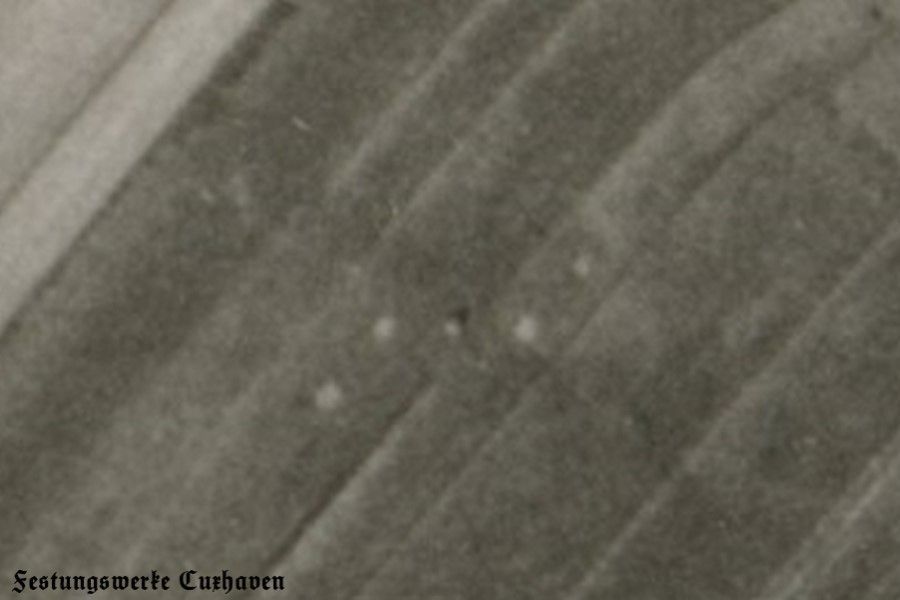

Skizze eines Fundaments zur Aufnahme eines 10,5 cm. Flakgeschütz, wie es in den Batterien Nordheim, Süderwisch und Westerende verwendet wurde.

Die mit einer nur dünn bedeckten Humusschicht überzogenen Betonsockel, lassen sich dank der Gewindebolzen im kleinen Küstenwäldchen schnell finden.

Quelle: M.B.

Eine Vergrößerung der Aufnahme zeigt die Anordnung der Gewindebolzen, auf denen die schweren Geschütze mit dem Sockelfundament verschraubt waren.

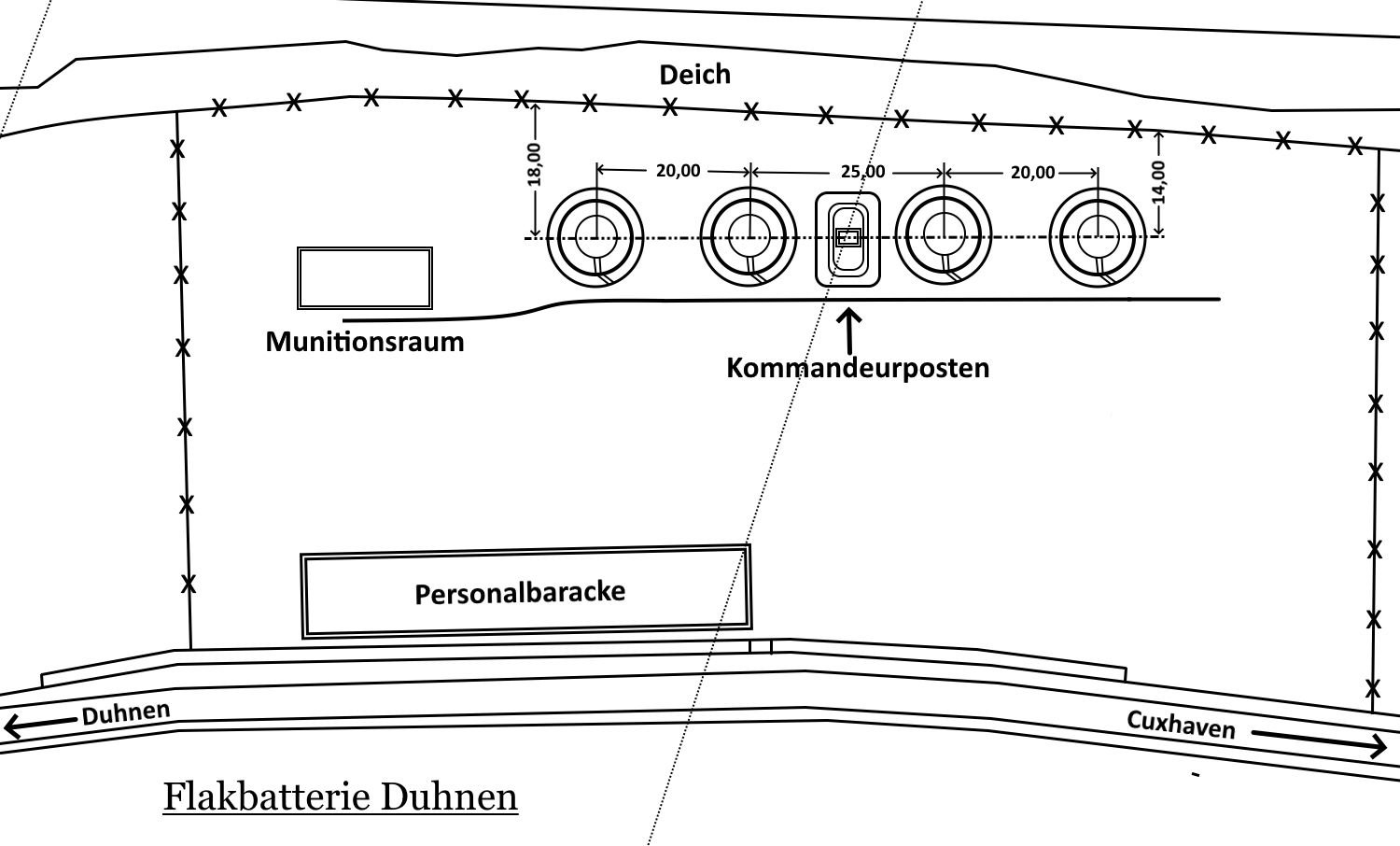

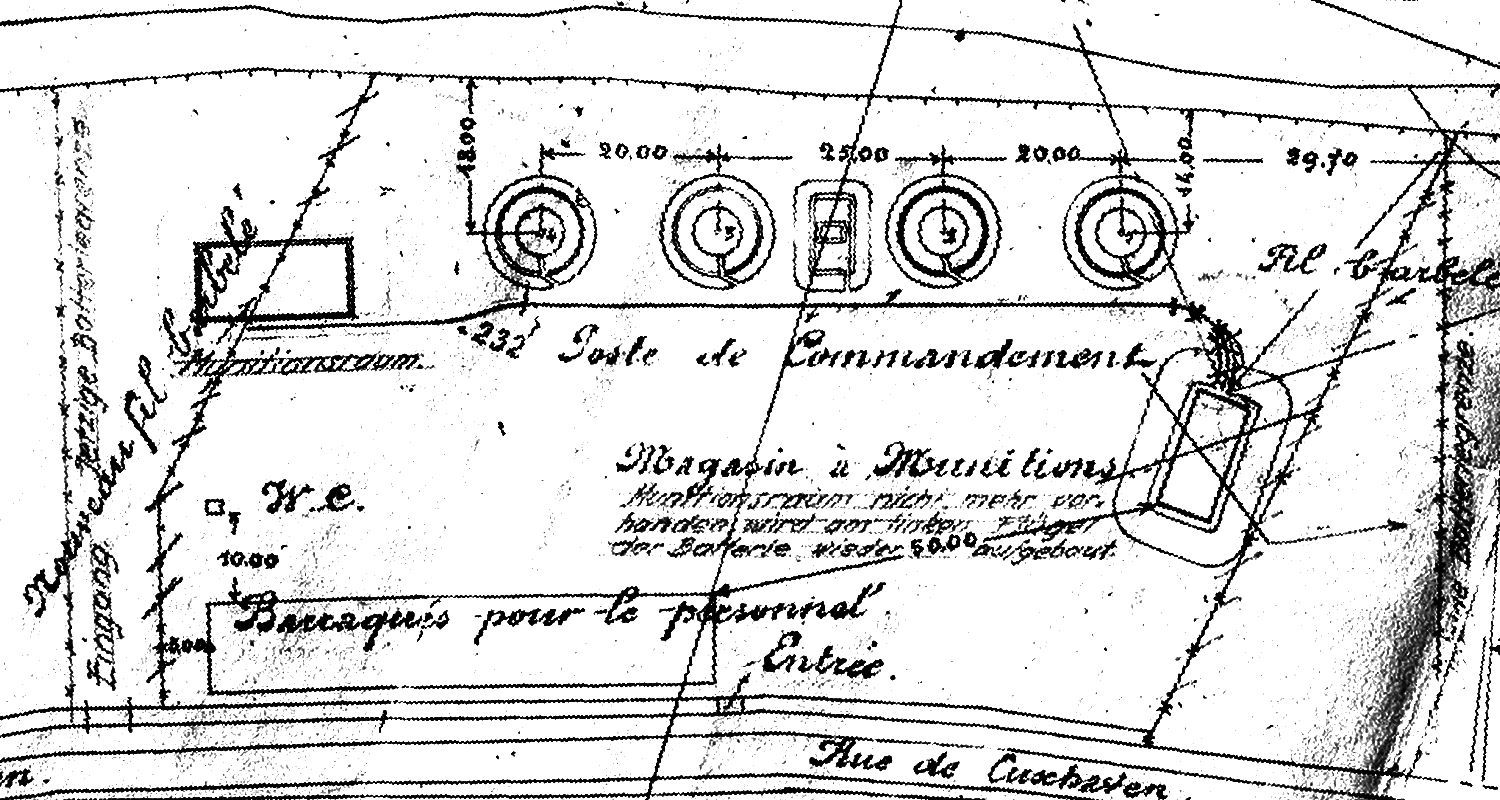

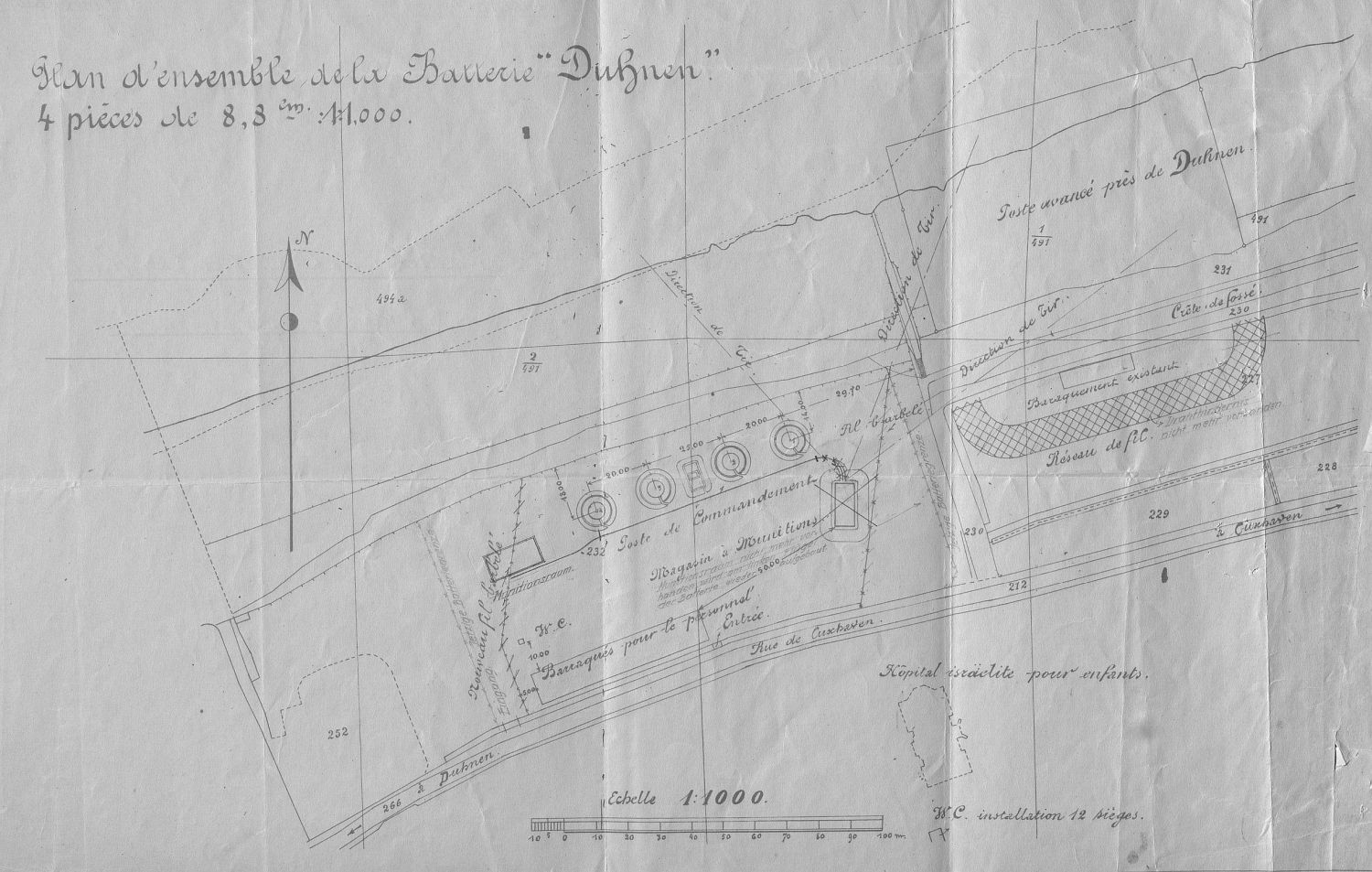

Batterie Duhnen

Die

Batterie Duhnen befand sich damals auf dem Gelände des heutigen

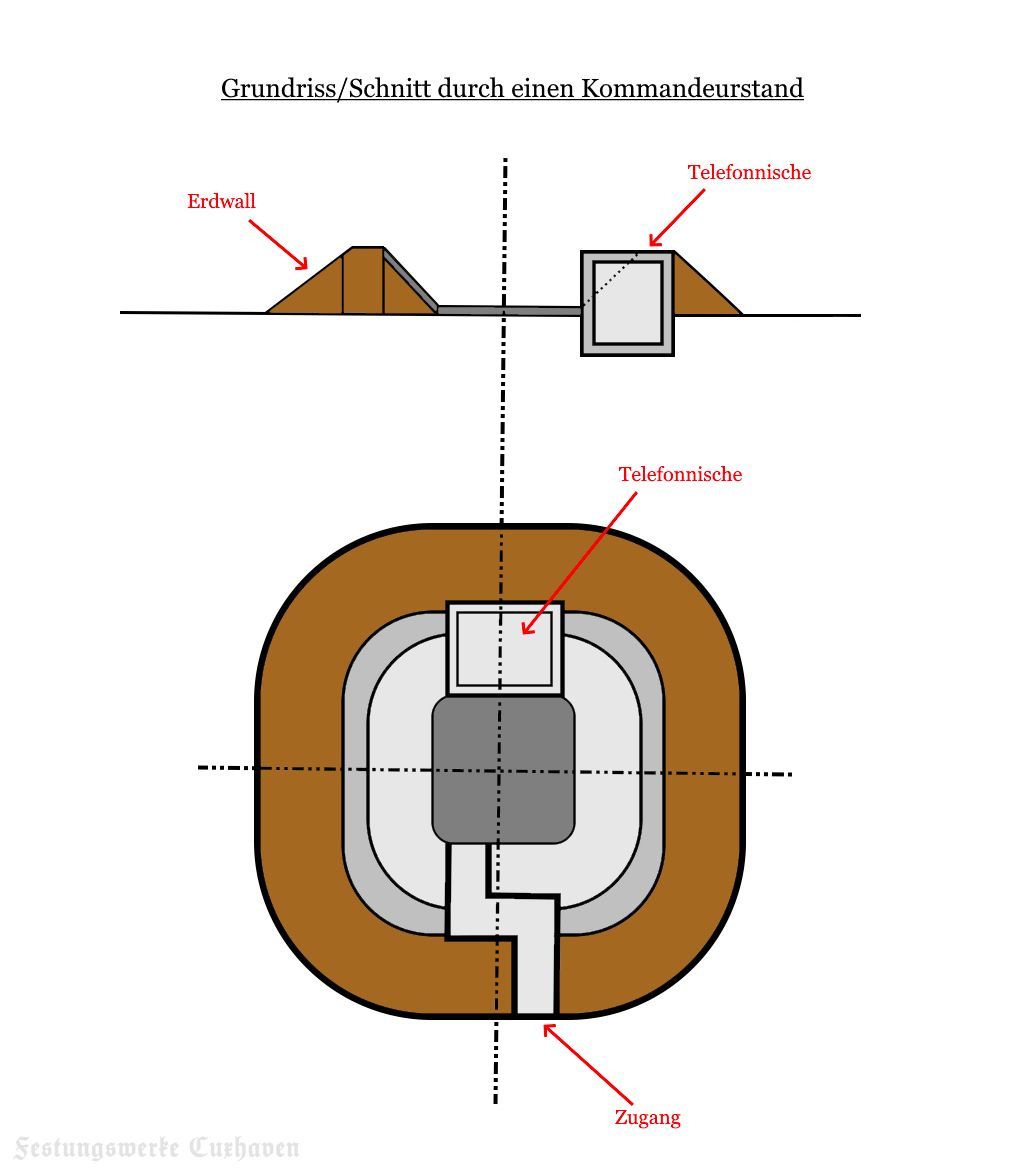

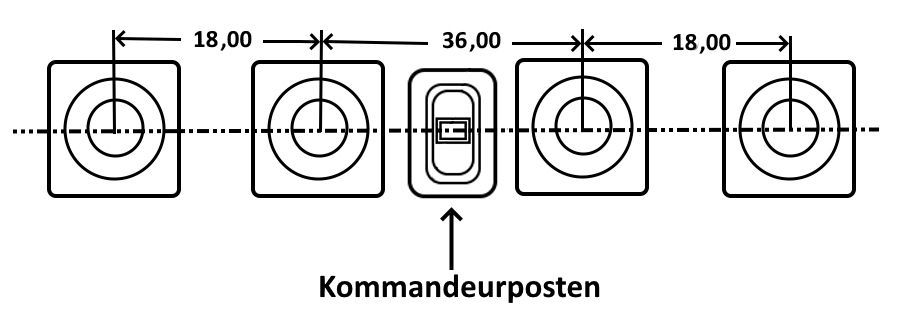

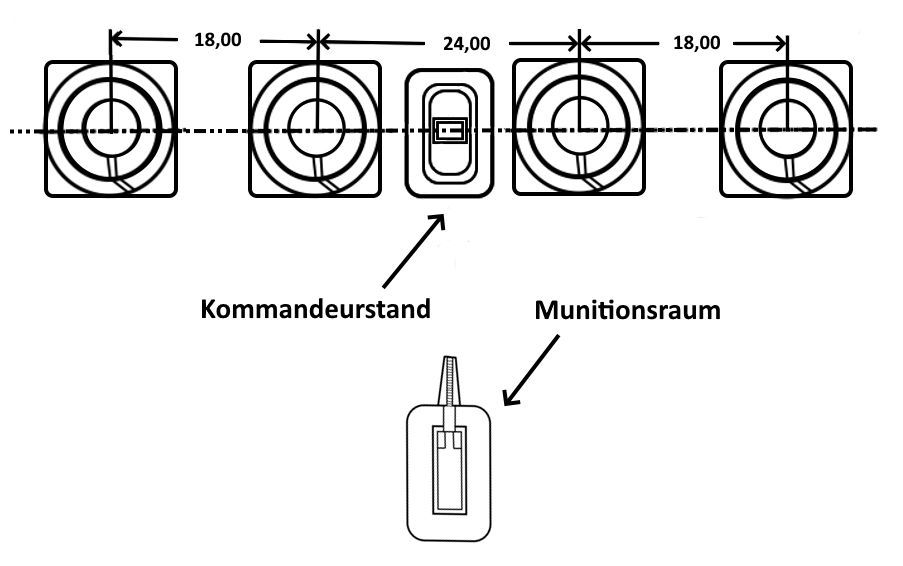

Adventure-Golfplatzes an der Cuxhavener Straße. Sie bestand aus 4 x 8,8 cm. Kanonen, die im Abstand von 20 Metern auf runden Betonsockeln standen. In der Mitte davon befand sich der Kommandeurstand, von dem das Schießen geleitet wurde. Vor und hinter der in einer Linie aufgestellten Geschütze, befand sich jeweils eine ca. 1,50 Meter hohe Erdbrüstung als Splitterschutz. Links neben der Batterie befand sich der Munitionsraum, zur Straße hin stand eine Baracke für das Bedienungspersonal. Umgeben war die gesamte Anlage von einem 1,30 Meter hohen Stacheldrahtverhau.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 8,8 cm. Flak L/45 in M.P.L.C./1913

2 x Maschinengewehre (Modell nicht bekannt. Standort nebenan beim abgesetzten Kommandeurstand

Fort Thomsen)

1x Trichterschallhorchgerät

1 x Entfernungsmessgerät

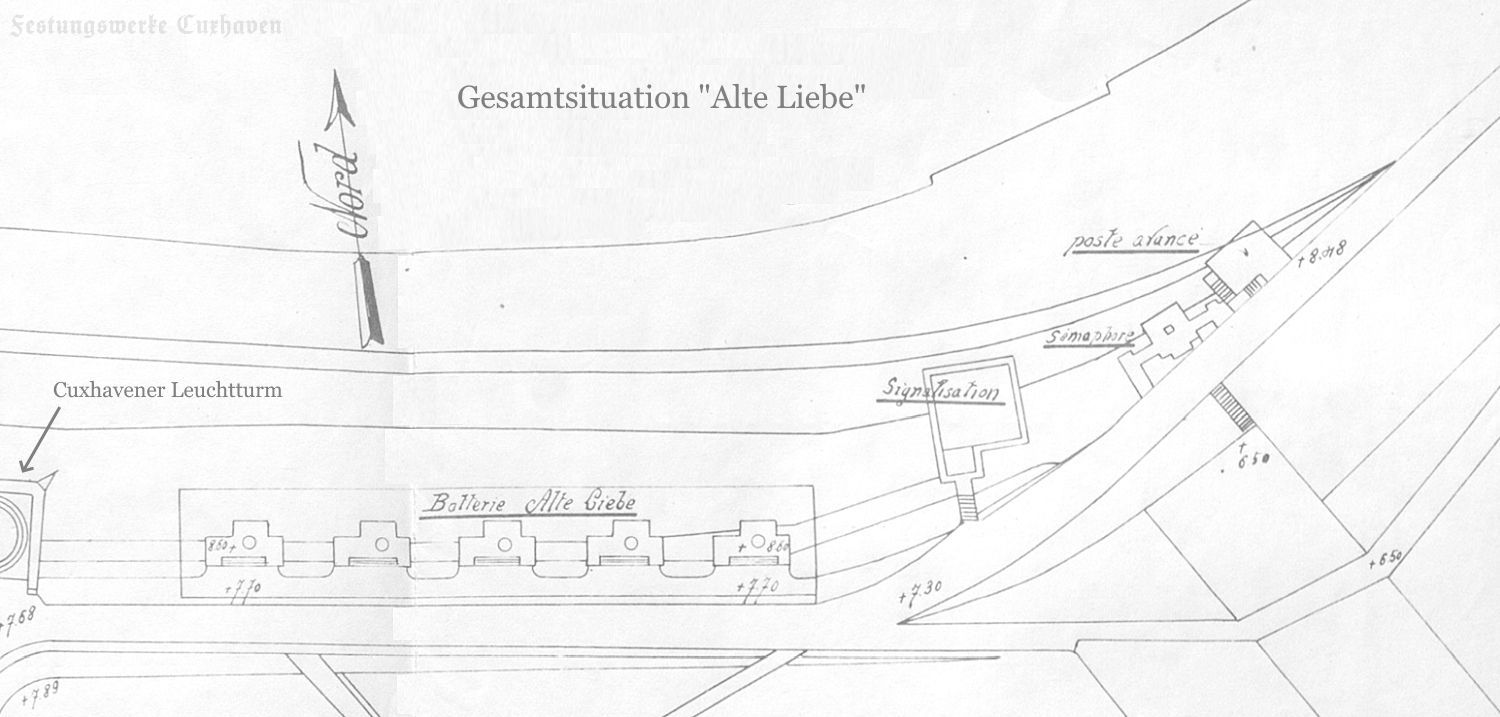

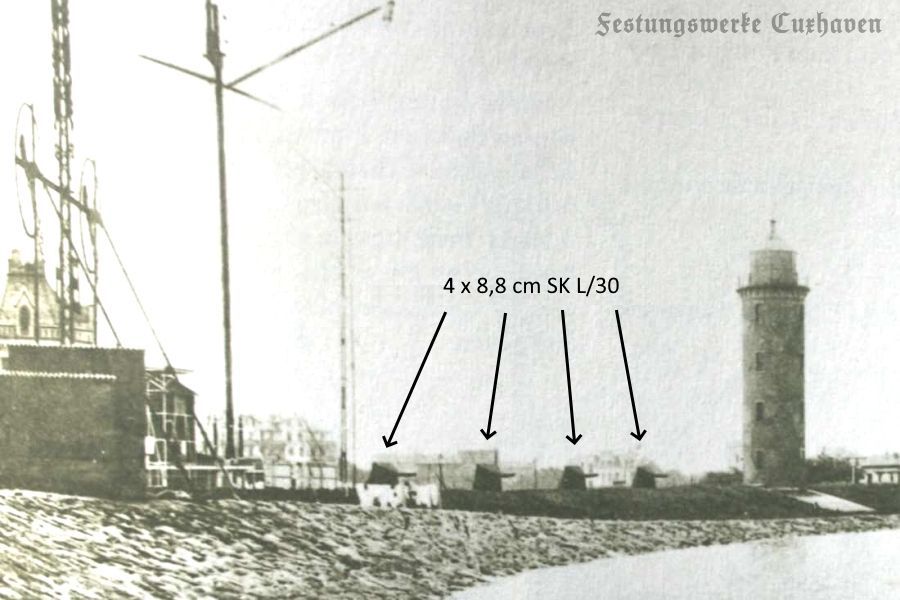

Uferbatterie "Alte Liebe"

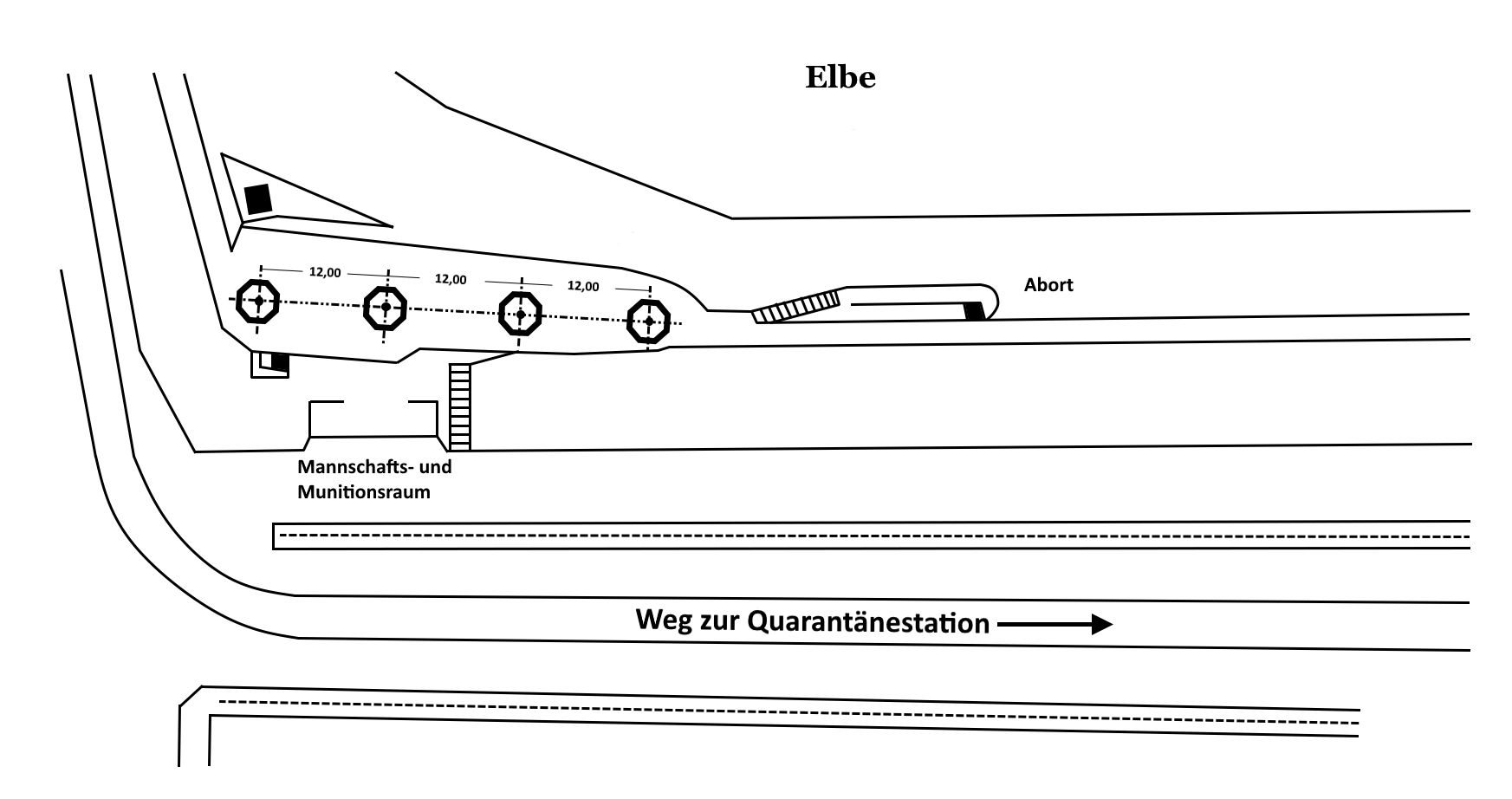

Die Batterie wurde bereits 1908

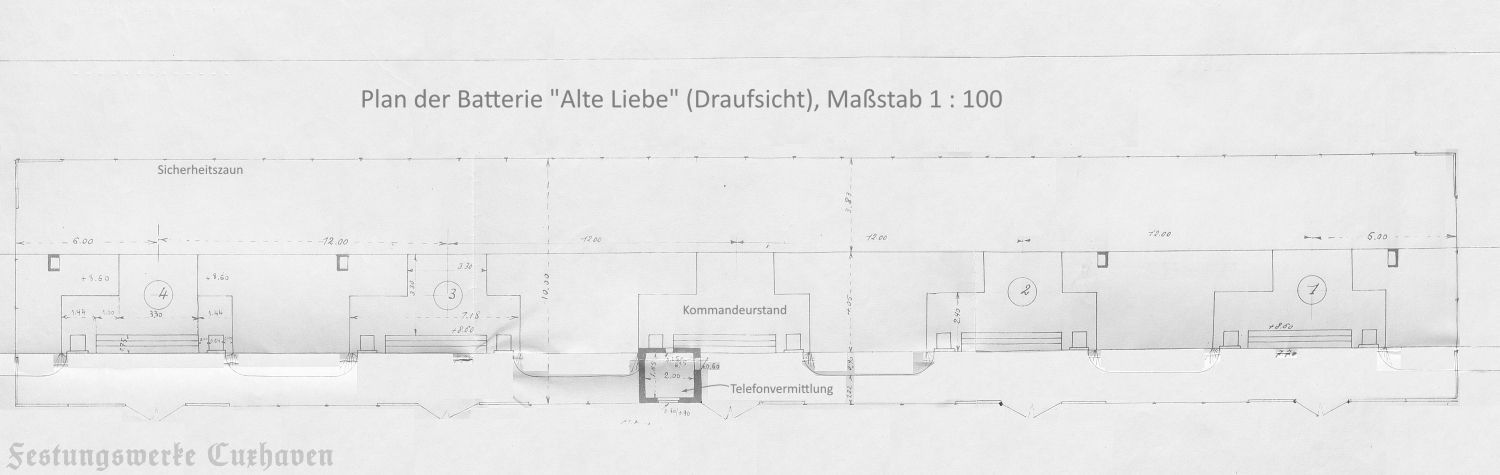

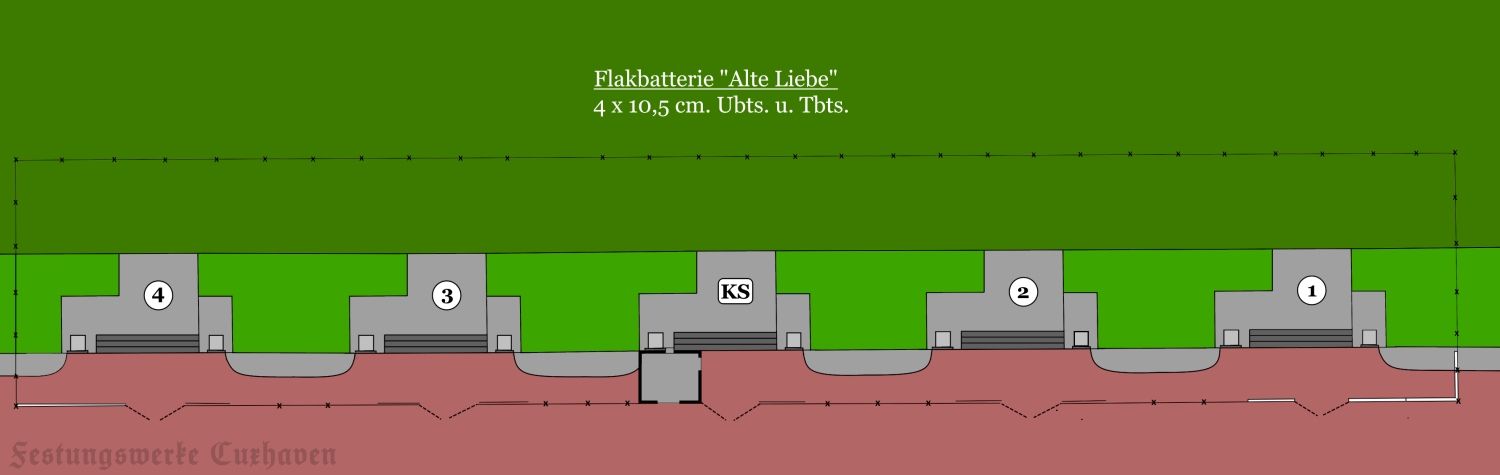

zwischen dem Cuxhavener Leuchtturm und dem Semaphor in den kleinen Schutzdeich verbaut. Sie bestand aus vier 8,8 cm. Geschützen im Abstand von 12 Metern, die in offener Bauweise auf je einem Sockelfundament aufgestellt waren. Die Hauptaufgabe der Stellung, war anfänglich die Unterstützung der Großbatterien durch Schnellfeuer gegen in die Elbmündung vordringenden Seeziele.

Nach dem englischen Luftangriff am 25.12.1914 wechselte die Priorität der Stellung auf Grund der Lage und Art der Geschütze allerdings zukünftig zur Luftabwehr gegen einfliegende Feindflugzeuge in den Hafenbereich. Die Bekämpfung von Seezielen blieb aber weiterhin als Aufgabe erhalten.

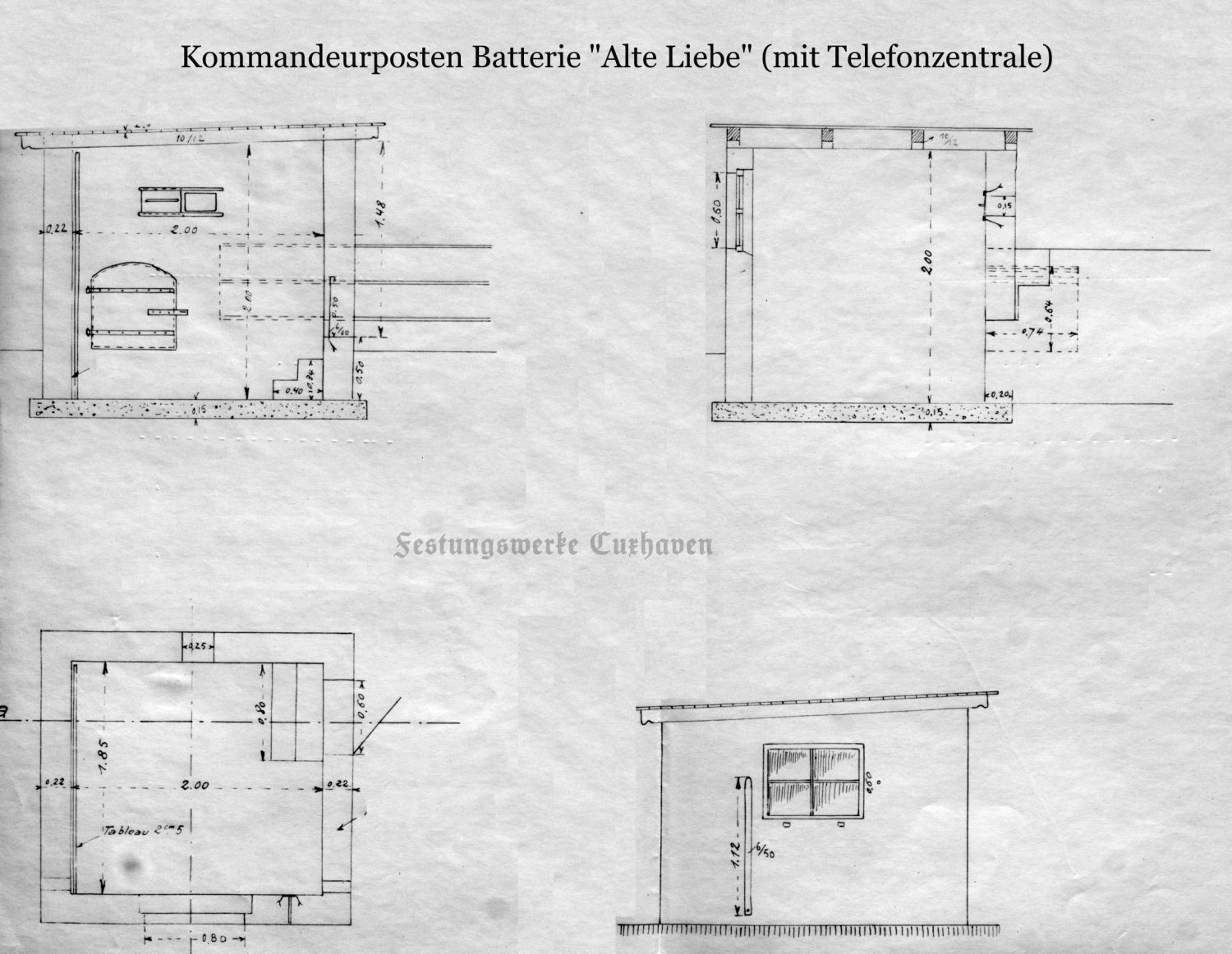

Zur Feuerleitung befand sich in der Mitte der Batterie ein aus Holz gebauter Kommandeurstand, der zudem über eine Telefonvermittlung verfügte. Das Bedienungspersonal stellte seinerzeit die IV. Kompanie der 4. Matrosenartillerieabteilung Grimmershörn.

Die frei stehende Stellung war auf Grund ihrer Lage ständig dem Wetter ausgesetzt. Gerade in den Wintermonaten wurde sie bei entsprechenden Wasserständen bei Sturm nicht selten überspült. Damals begann gleich hinter der Batterie die Elbe, das heute vorhandene Gelände wurde erst später aufgespült.

Die Bewaffnung bestand wie gesagt 1908 aus 4 x 8,8 cm Kanonen. Im Bericht des Interalliierten Kontrollausschusses von 1924 wird die Batterie allerdings mit 4 x 10,5 cm. beschrieben. Ob die Geschütze zwischenzeitlich noch einmal durchgetauscht wurden, lässt sich leider nicht mehr feststellen. Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass damals absichtlich Falschmeldungen ausgegeben wurden, um die wahre Stärke zu verbergen.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 8,8 cm SK /L30 mit Frontschild (Quelle: Staatssekretär des Reichsmarineamtes 1908)

4 x 10,5 cm. Flak L/45 Ubts. und Tbts. in Flaklafette Ubts. und Tbts. C/1916. (Quelle: Interalliierter Friedenskontrollausschuß 1924)

Die Uferbatterie Alte Liebe in einer frühen Aufnahme. Klar zu erkennen, hierbei handelt es sich um 8,8 cm SK L/30 Marinegeschütze mit Frontschild. Ein weiteres Vergleichsfoto zu einem späteren Zeitpunkt fehlt leider.

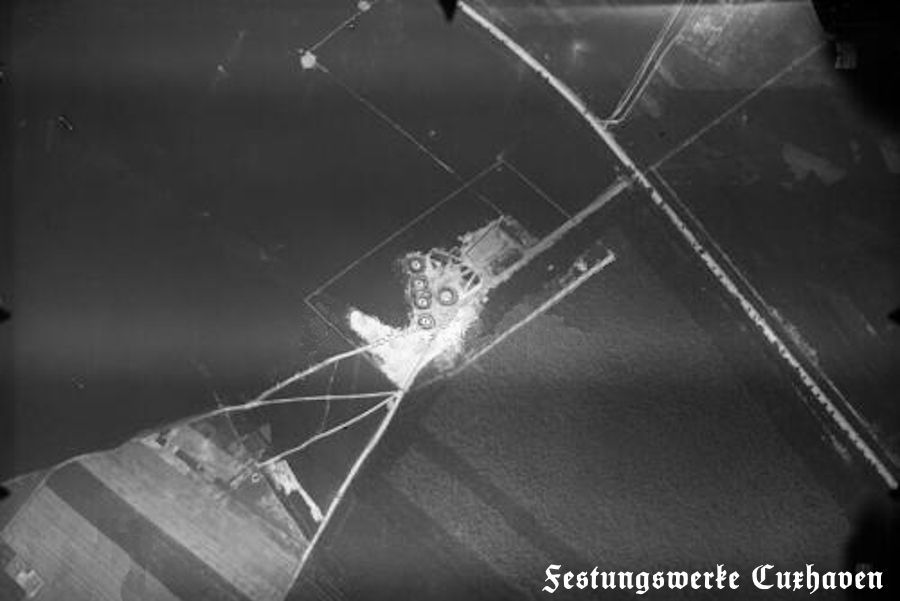

Luftaufnahme vom 18.04.1944, auch hier lässt sich die vormalige Batterie noch gut erkennen.

Rechts, die Kanonen auf ihren Sockeln.

Eine Aufnahme vom Leuchtturm Richtung Alte Liebe. Rechts sind die ehemaligen Geschützsockel gut zu erkennen.

Die Vergrößerung der alten Postkarte zeigt die Fundamente der Geschütze der Uferbatterie "Alte Liebe".

Sturmflut brandet gegen den Damm zur Alten Liebe. Im Hintergrund das Semaphor und die Marine-Signalstation. Rechts der Sicherheitszaun der Uferbatterie Alte Liebe.

Quelle: IAKA. Gerd Wildfang, M.B.

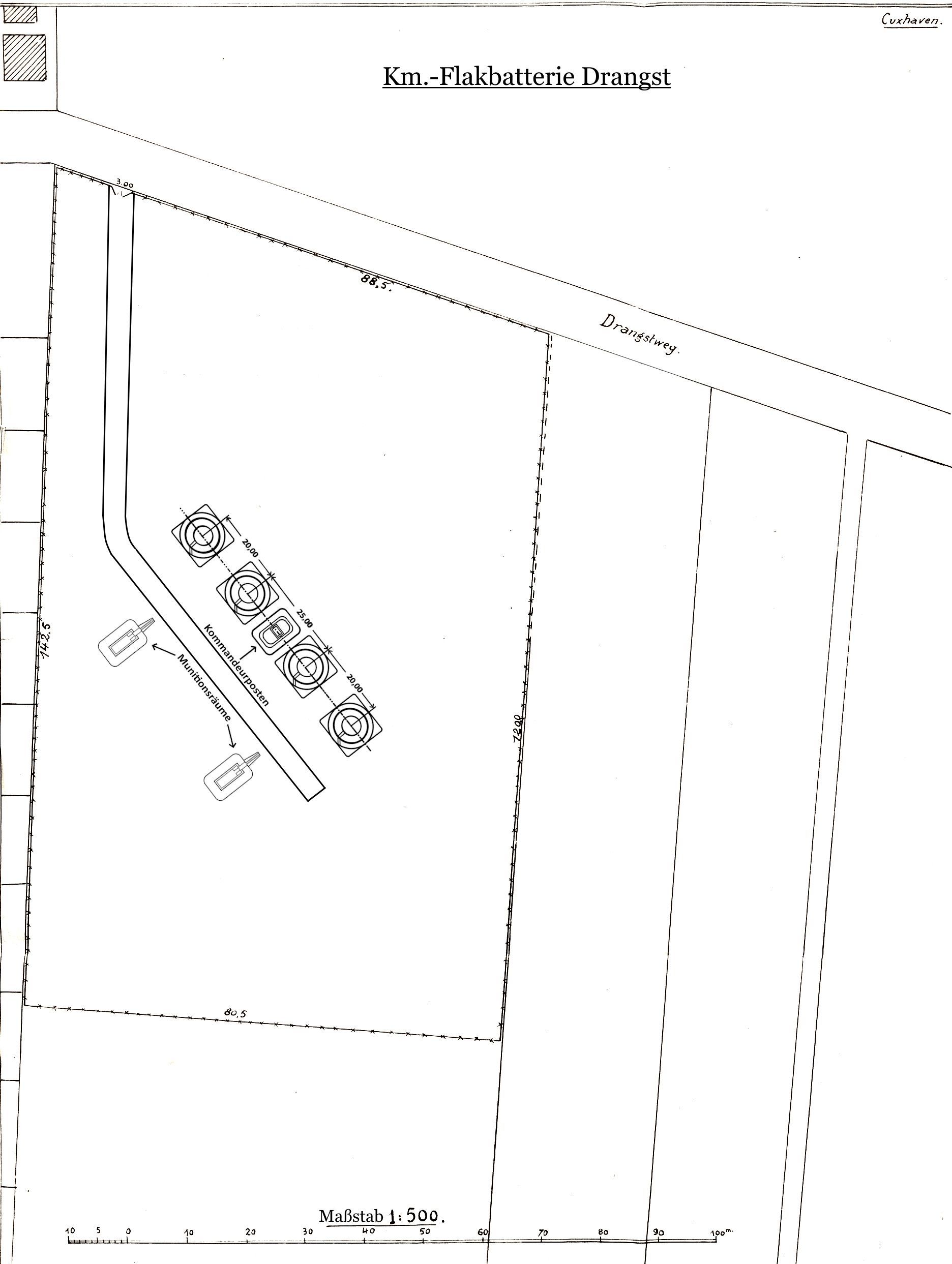

Batterie Drangst

Die Stellung befand sich zu damaliger Zeit westlich des Ortsteils Süderwisch, ihr Zugang verlief über den aus der Stadt kommenden Drangstweg. Sie war baugleich und von der Aufstellung her identisch mit den Batterien Nordheim, Süderwisch und Westerende. Ihre Aufgabe war die Luftverteidigung des Reichsgebietes, in diesem Fall primär zum Schutz des Hafens von Cuxhaven sowie der Luftschiffhallen in Nordholz.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 10,5 cm. Flak L/45 Ubts. und Tbts. in Flaklafette Ubts. und Tbts. C/1916.

1x Trichterschallhorchgerät

1 x Entfernungsmessgerät

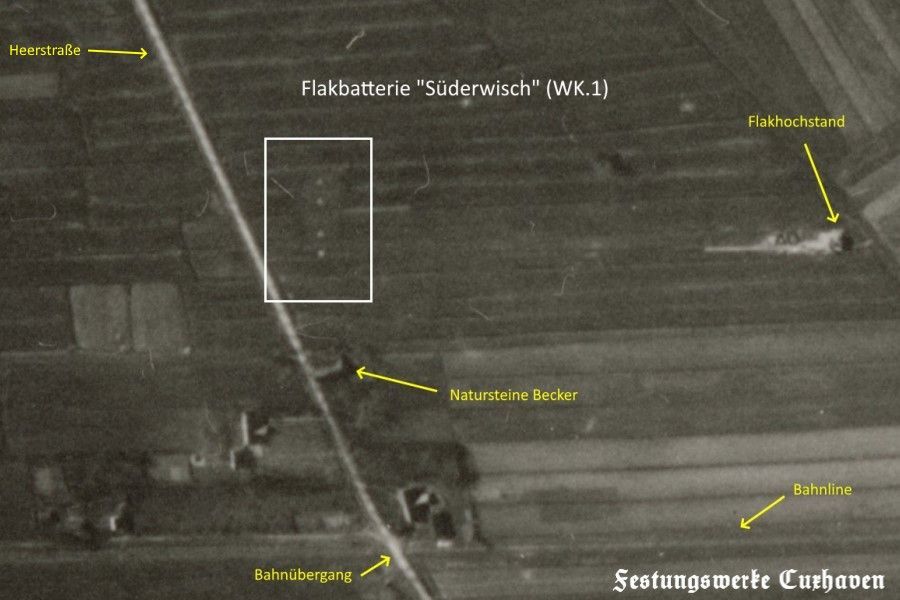

Batterie Süderwisch

Die Luftabwehrstellung lag während der Kriegzeit WK.1 auf einer Weide an der heutigen Heerstraße / Ecke Am Böhlgraben. Sie war von der Bauweise identisch mit den Batterien Nordheim, Drangst und Westerende.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 10,5 cm. Flak L/45 Ubts. und Tbts. in Flaklafette Ubts. und Tbts. C/1916.

1x Trichterschallhorchgerät

1 x Entfernungsmessgerät

Quelle: Alliierte Luftaufnahme vom 18.04.1944

Eine Vergrößerung der Aufnahme zeigt die Anordnung der Geschützfundamente der ehemaligen Flakbatterie.

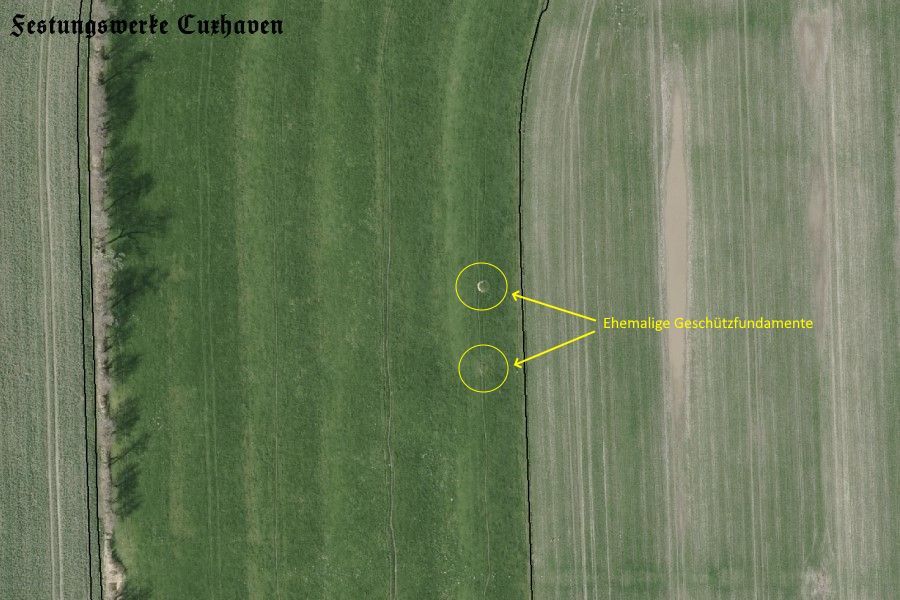

Die Reste der Stellung "Süderwisch" 2024

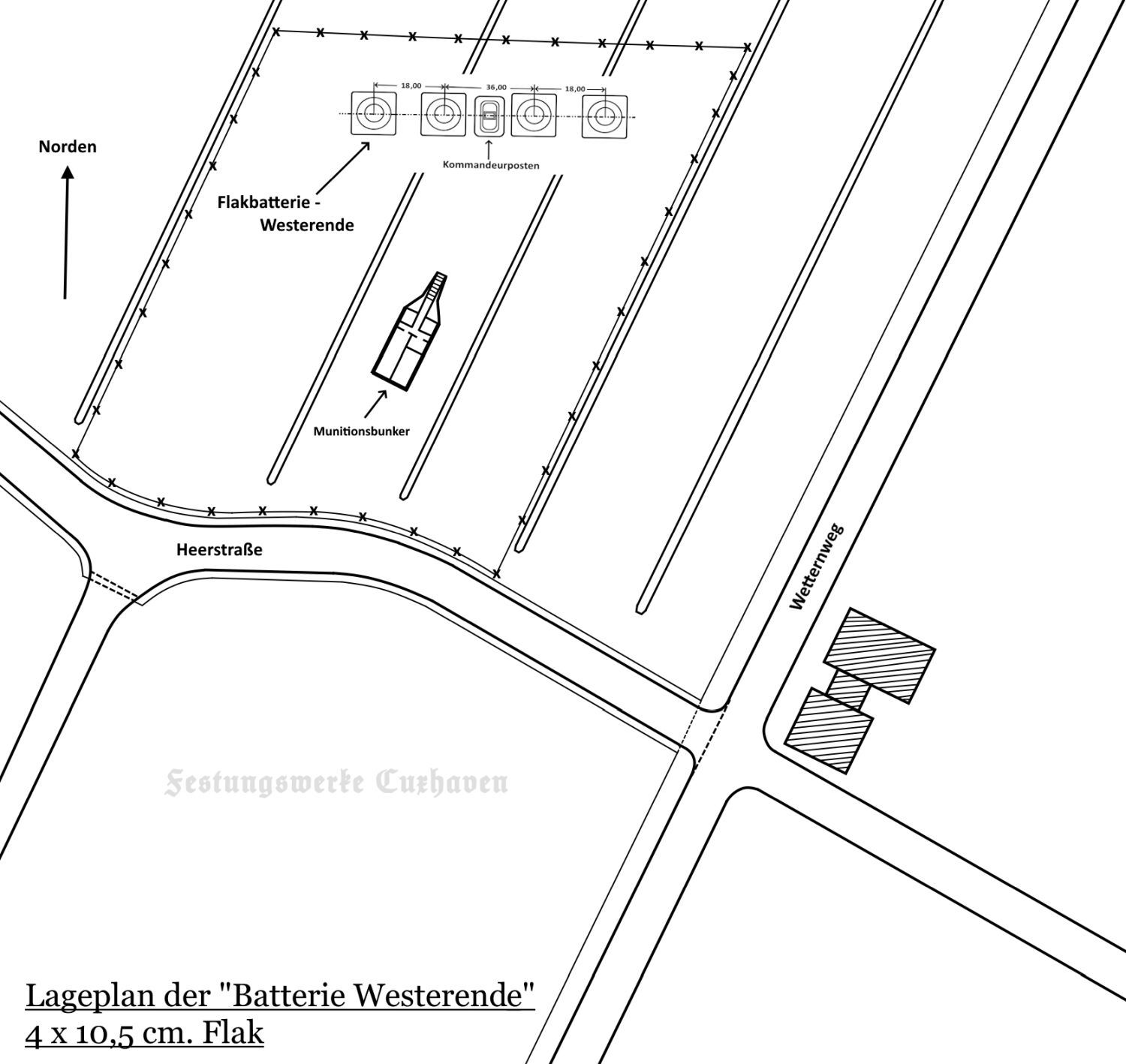

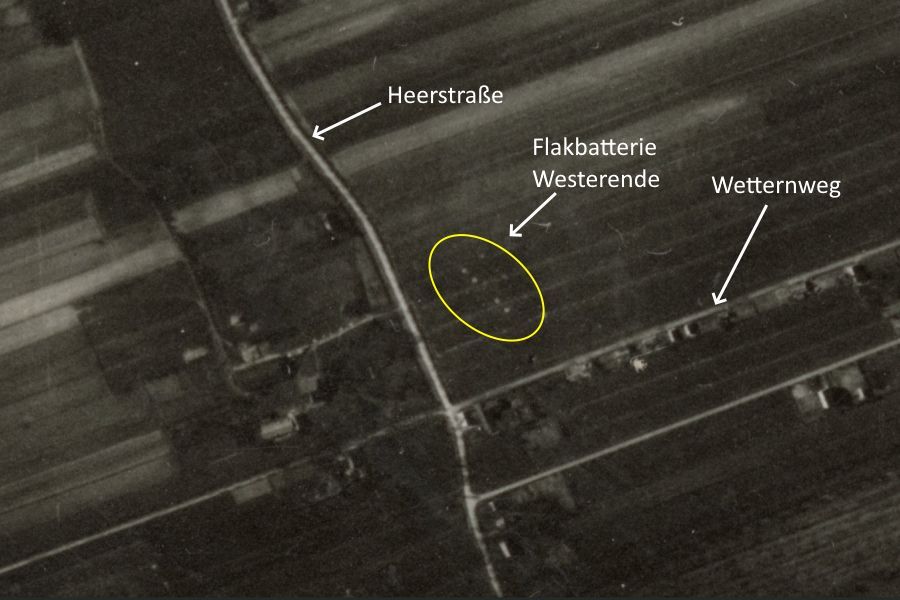

Batterie Westerende (Altenbruch)

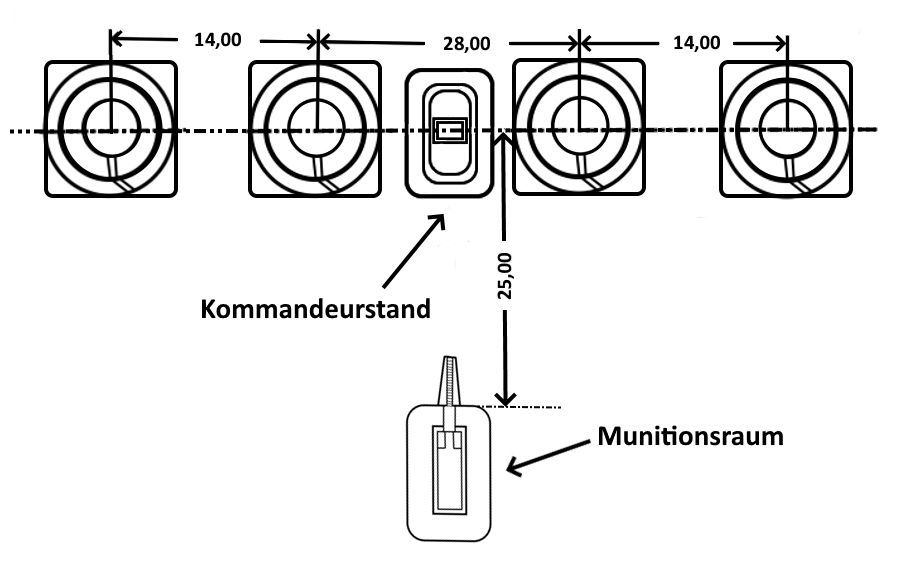

Die Stellung befand sich im Verlauf der (alten) Heerstraße, Ecke Wetternweg. Ihre Geschütze waren lineal auf vier Betonsockeln, in die freie Landschaft gebaut. Wie auch in den anderen Anlagen dieser Art, lag auch hier der Kommandeurstand mittig. Auf der Südseite des eingezäunten Geländes, befand sich der entsprechende Munitionsbunker der Anlage. Die Stellung war vom Aufbau her identisch mit den Batterien Nordheim und Süderwisch. Heutzutage sind nur noch einige Betonfragmente auf der landwirtschaftlich genutzten Weide erkennbar.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 10,5 cm. Flak L/45 Ubts. und Tbts. in Flaklafette Ubts. und Tbts. C/1916.

1x Trichterschallhorchgerät

1 x Entfernungsmessgerät

Die Reste der Stellung "Westerende 2024

Quelle: M.B.

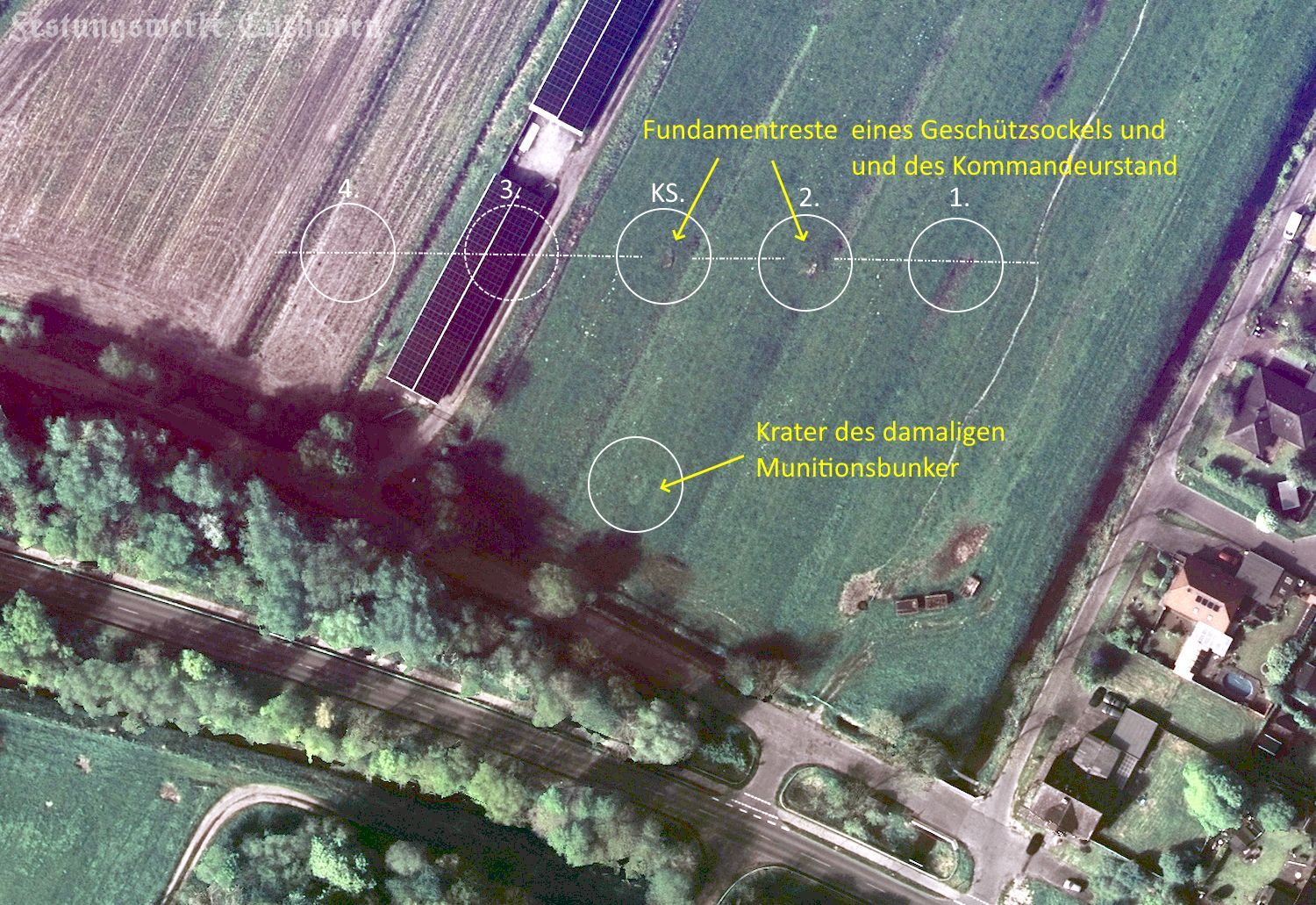

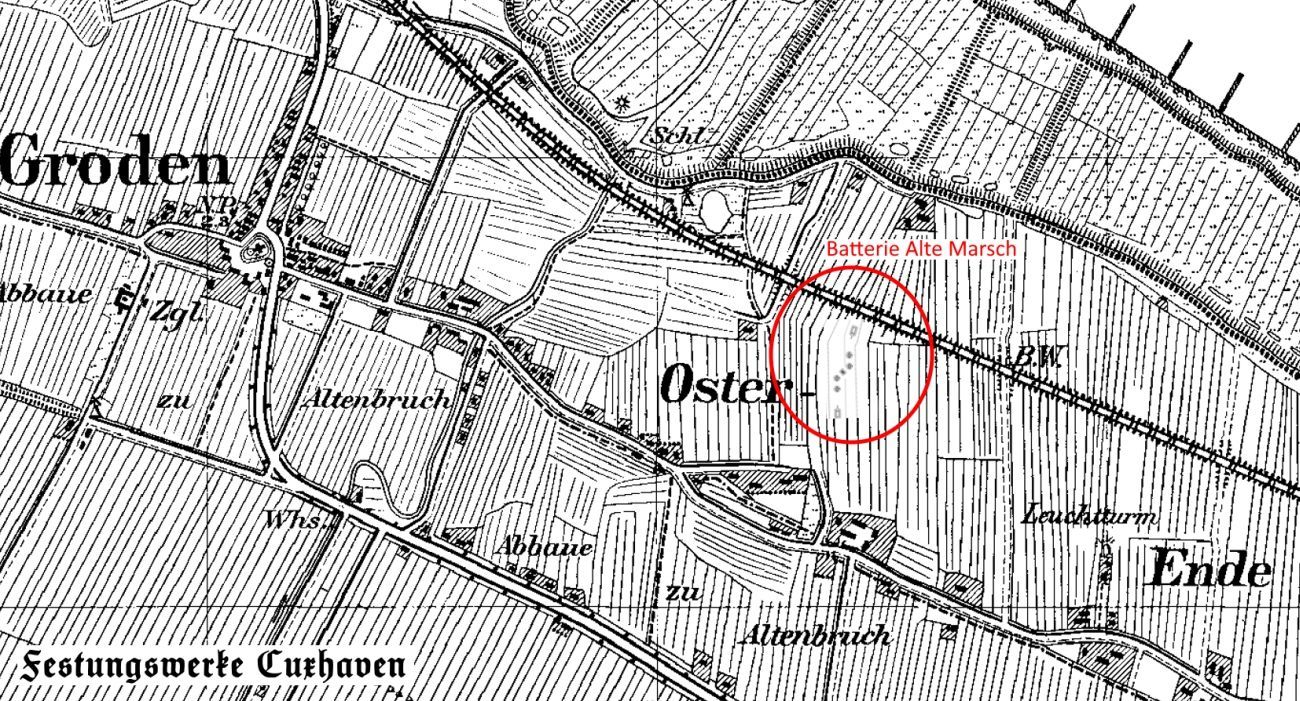

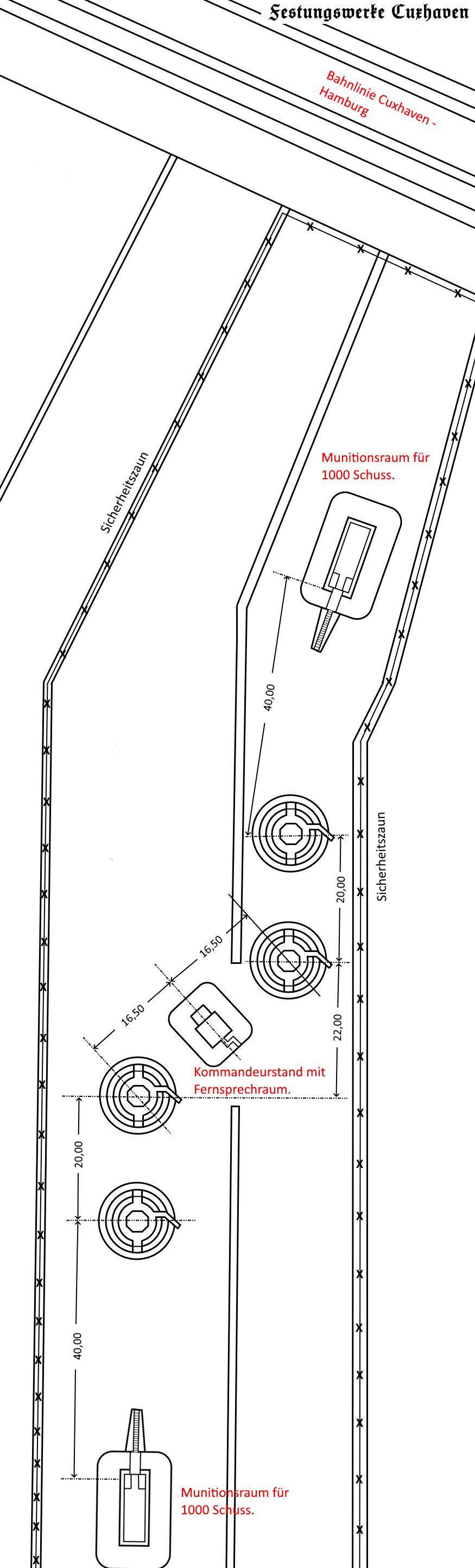

Batterie Alte Marsch

Die Stellung lag im Ortsteil Altenbruch südlich der Bahnlinie und nördlich der Grodener Hörn

auf einer Weide. Im Gegensatz zu den anderen Flakbatterien war diese nicht Linear sondern in Z - Form mit jeweils 2 x Fundamenten aufgestellt. Sie war nach Norden hin ausgerichtet, auf beiden Stirnseiten befand sich jeweils ein Munitionsraum für 1000 Geschosse. Der Abstand zwischen den Geschützen betrug 20 Meter, in der Mitte befand sich der Kommandeurposten mit dem Fernsprechraum. Mannschaftsräume oder Baracken waren im Bericht des IAKA. nicht weiter erwähnt. Allerdings werden sich im näheren Umfeld welche befunden haben, um die Besatzung unterzubringen.

Noch heutzutage lassen sich die Fundamente je nach Vegetationszustand und Beweidung gut erkennen.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 8,8 cm. Flak L/45 in M.P.L.C./1913 (Quelle: Abschlussbericht des IAKA 1927)

Eine andere Quelle (Kapt.z.S.a.D. Walter Flentge) beschreibt die Batterie mit 2 x 8,8 cm. und 3 x 3,7 cm. Geschützen.

1x Trichterschallhorchgerät

1 x Entfernungsmessgerät

Quelle: Alliierte Luftaufnahme vom 18.04.1944

Eine Vergrößerung der Aufnahme zeigt die Anordnung der Geschützfundamente der ehemaligen Flakbatterie.

Eine Aufnahme von 2023. Noch heutzutage lassen sich zwei der Fundamente auf der als Rinderweide genutzten Fläche gut erkennen.

Die unten stehenden Flakbatterien sind in erster Linie Stellungen, die nur in Dokumenten aus dem Bundesarchiv in Freiburg erwähnt werden. Im Abschlußbericht des Interalliierten Friedenskontrollausschuß von 1927, tauchen diese Stellungen allerdings nicht auf. Es ist wahrscheinlich, dass diese zum Ende des Krieges gar nicht mehr bestanden. Weiterhin ist es auch möglich, dass sie auf Grund der Geheimhaltung durch die deutschen Behörden, offiziell nicht gemeldet wurden um die wahre Stärke zu verbergen. Auch kann es sein, das es sich hierbei nur um Vorausplanungen handelte, nachzuweisen sind sie heutzutage jedenfalls nicht mehr. Weitere Dokumente, Fotos oder Pläne gibt es darüber nicht. Zudem sind die Standorte größtenteils überbaut worden. Allerdings ist es nicht auszuschließen, das es diese Flakstellungen tatsächlich gab.

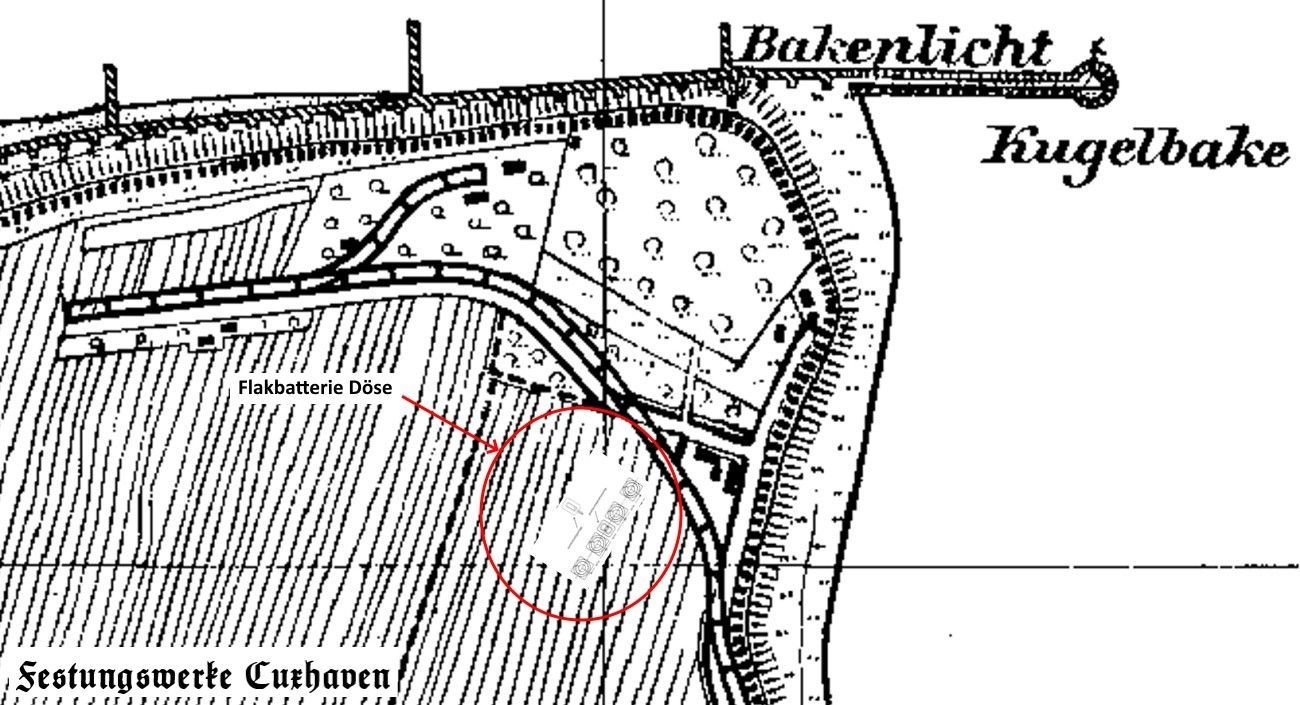

Batterie Döse (Fort Kugelbake)

Die Stellung lag nach Dokumenten auf dem Gelände des heutigen

Spielplatzes am Kurpark in Döse. Die Geschütze waren lineal im Abstand von 12 Metern aufgestellt, mit dem Kommandeurstand in der Mitte. Ein Munitionsbunker für die Geschosse war nicht angegeben, ebenso keine Mannschaftsbaracken für das Bedienungspersonal. Vermutlich wurde auf Grund der Nähe zum Fort, die Räumlichkeiten dort genutzt.

Direkt nebenan zum Deich hin befand sich der Verladebahnhof am Gleiskörper der Kanonenbahn. Beschrieben wird die Flakbatterie in einem Dokument, welches sich im Bundesarchiv in Freiburg/BW. befindet.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 10,5 cm. Flak, Modell unbekannt.

Ein Luftbild vom 08.10.1918 zeigt die Flakbatterie "Kugelbake" auf den dortigen Moorwiesen. Heute befindet sich dort der Spielplatz.

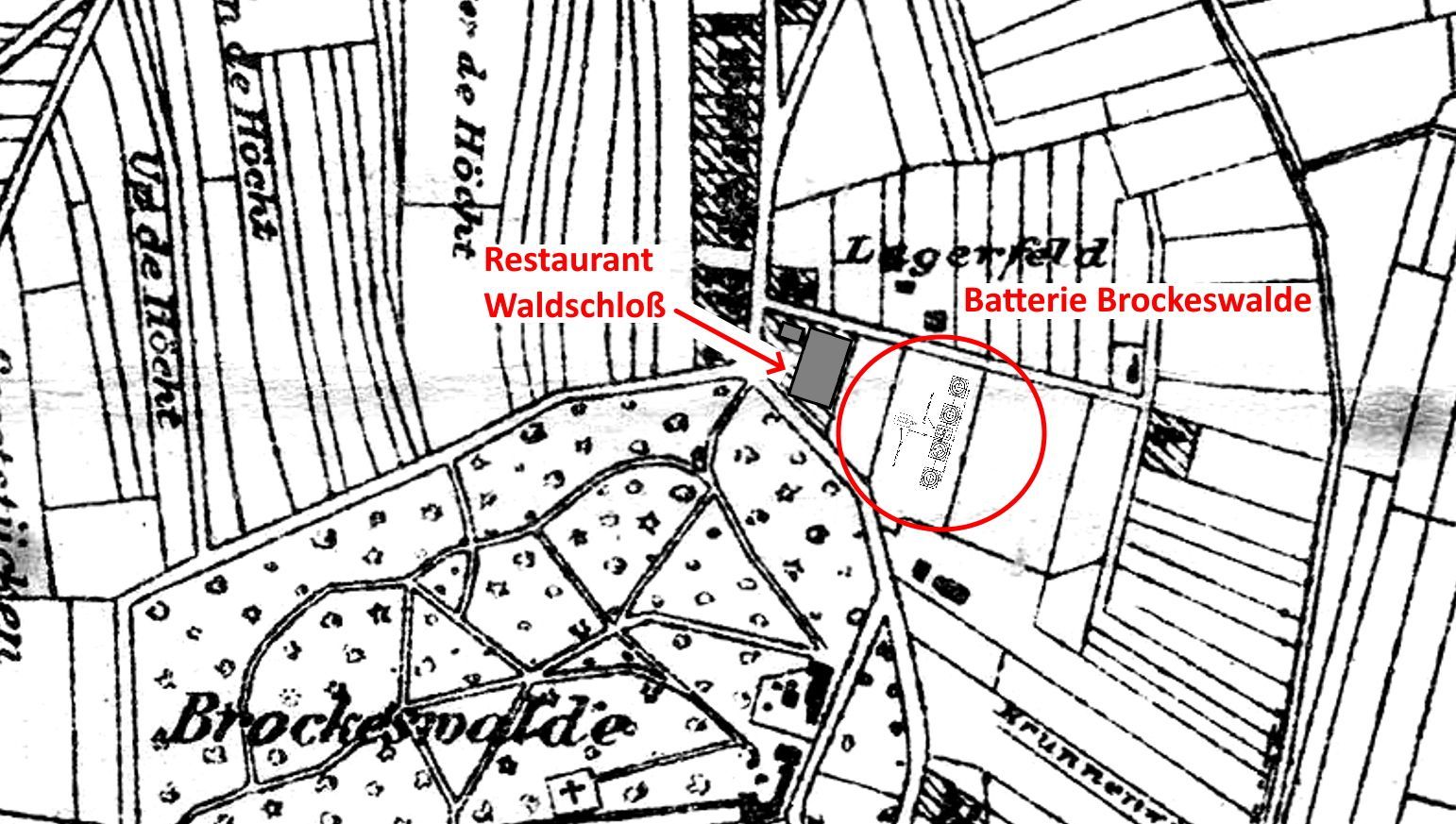

Batterie Brockeswalde

Als Lage der Batterie Brockeswalde wird der Standort direkt hinter der damaligen Gaststätte "Waldschoss" beschrieben. Heutzutage befindet sich dort der Sportplatz, die Stellung lag etwa in der westlichen Hälft des Spielfelds. Sie war mit vier Geschützen, einem Kommandeurstand und einem Munitionsbunker linear aufgestellt. Der Hinweis auf die Stellung kommt nur aus einem Dokument, das sich im Bundesarchiv in Freiburg/BWG. befindet. In den achtziger Jahren entfernte die Fa.Plambeck nach Aussage eines Zeitzeugen auf dem Sportplatz Brockeswalde noch Reste einiger Betonfundamente, die aus heutiger Sicht eventuell zur Flakbatterie gehört haben könnten.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 10,5 cm. Flak, Modell unbekannt.

Batterie Arnhausen

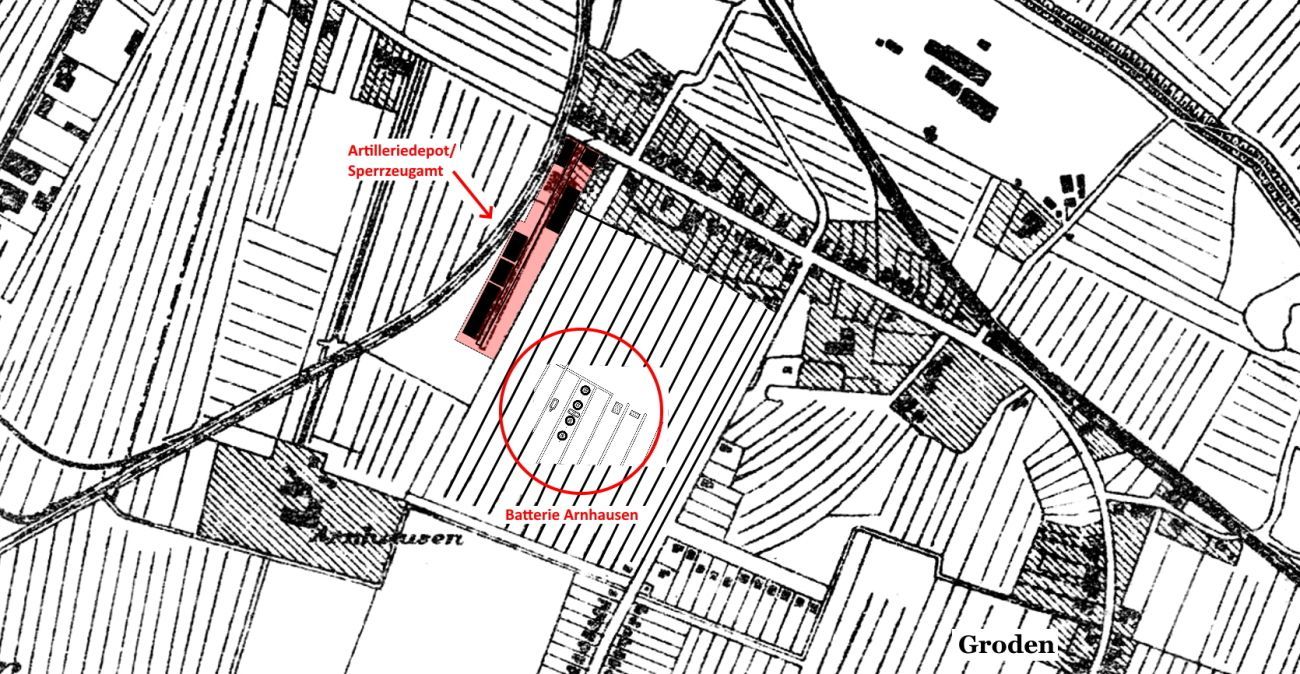

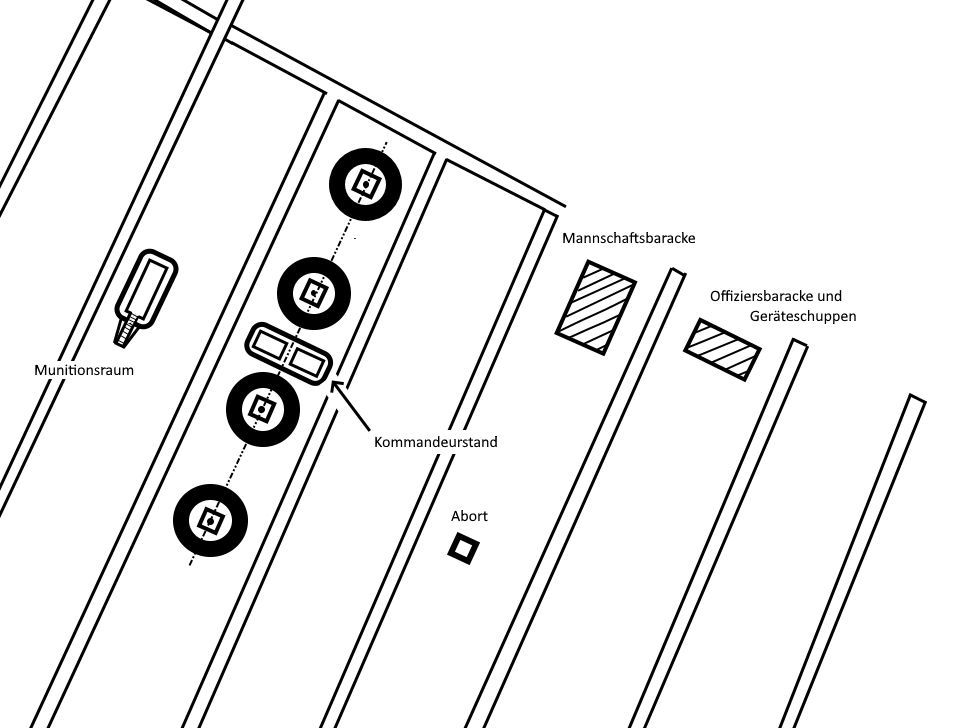

Die

Flakbatterie Arnhausen soll sich nach Unterlagen etwa 130 Meter östlich des ehemaligen Artilleriedepot/Sperrzeugamt an der Grodener Chaussee befunden haben. Benannt wurde die Stellung nach einer ehemaligen Hofstelle, die sich direkt in deren Nähe befunden hatte. Sie bestand aus vier Geschützen, einem Kommandeurstand, dem östlich liegenden Munitionsraum, einer Mannschaftsbaracke und einem Material- und Geräteschuppen.

Heutzutage befindet sich an dieser Stelle der Kastanienweg. Die damals noch als Weide genutzte Fläche ist später mit Wohnbebauung umgenutzt worden.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 8,8 cm. Flak, Modell unbekannt.

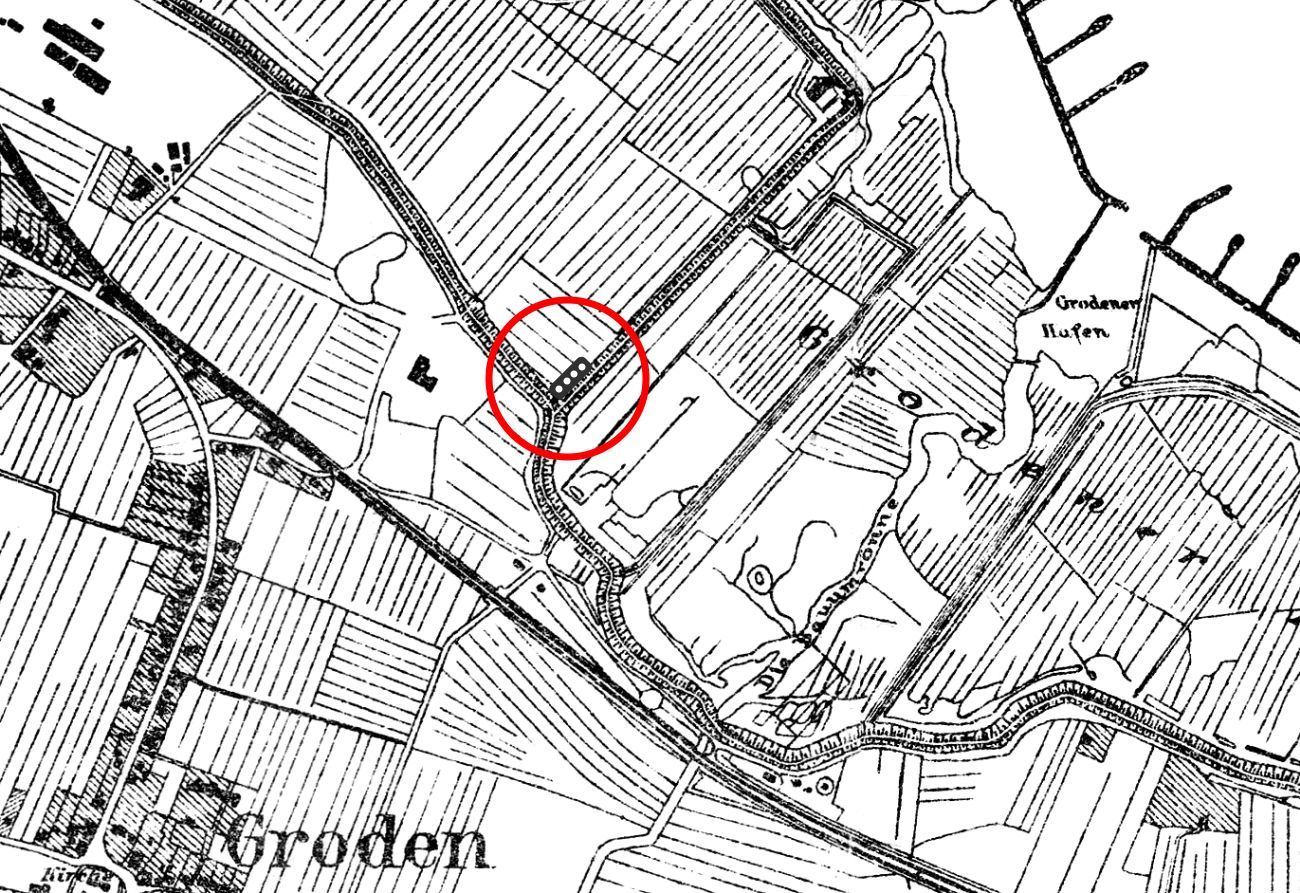

Batterie Deichknick (Groden)

Südlich der damaligen Quarantäneanstalt in Groden wird im Dokument RM 9/919 des Bundesarchivs

eine Flakstellung mit 4 Geschützen erwähnt, ihr Name wurde mit "Deichknick" bezeichnet. Grund dafür dürfte vermutlich der Standort gewesen sein. Er befand sich an einem Querdeich, der dort vom verlaufenden

Seebanndeich zum "Neuen Felde" hin abging. Gleich daneben befand sich das auch um die Zeit gebaute "Minendepot Groden". Schräg gegenüber befand sich im zweiten Weltkrieg die Flakbatterie "Schantung-Pollux". Reste der Stellung aus dem ersten Weltkrieg sind heutzutage nicht mehr zu erkennen, inzwischen befindet sich an dieser Stelle ein Lagerplatz für Restholz.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 8,8 cm. Flak, Modell unbekannt.

Standort der ehemaligen Flakbatterie "Deichknick" auf einer Aufnahme vom 18.04.1944 .

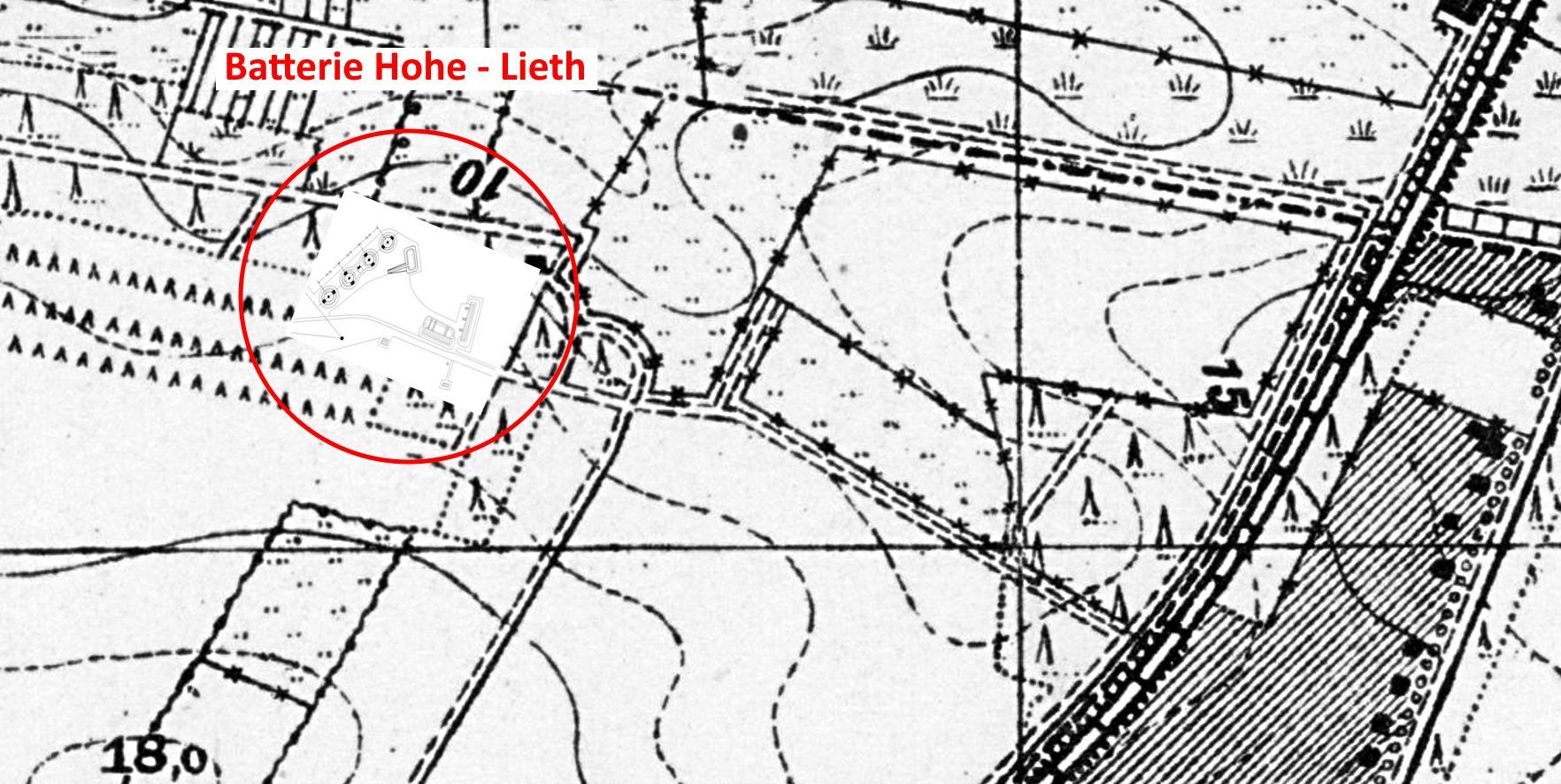

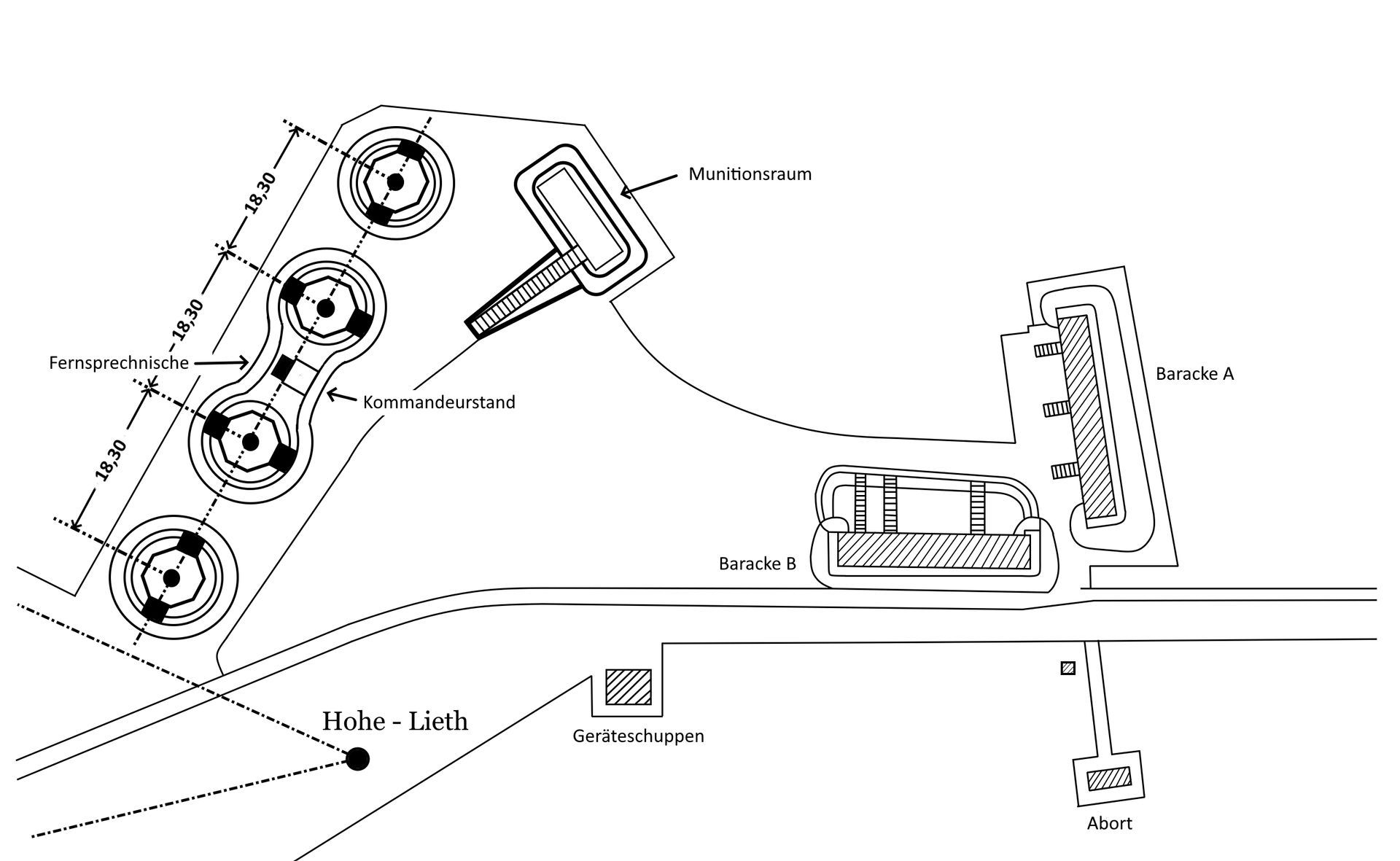

Batterie Hohe - Lieth

Auf einem vorliegenden Lageplan des Bundesarchivs von 1917 bestand eine Flakbatterie für vier Geschütze

in der Heide der Hohen Lieth. Sie lag westlich der Landstraße von Cuxhaven nach Bremerhaven (L135). Die vier Geschützsockel waren linear aufgestellt, in der Mitte befand sich der Kommandeurstand. Östlich davon befand sich der Munitionsbunker, 2 Personalbaracken, ein Geräteschuppen und das Abort.

Etwa an gleicher Stelle befand sich im zweiten Weltkrie der Flakhochstand Hohe Lieth.

Bewaffnung, Messgeräte:

4 x 10,5 cm. Flak, Modell unbekannt.

Eine Aufnahme aus dem 1. WK beweist die Existenz der Stellung "Hohe Lieth", zu dieser Zeit.

Quellen: Gerd Wildfang, M.B., Interalliierter-Friedens-Kontrollausschuss, Bundesarchiv Freiburg, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin.