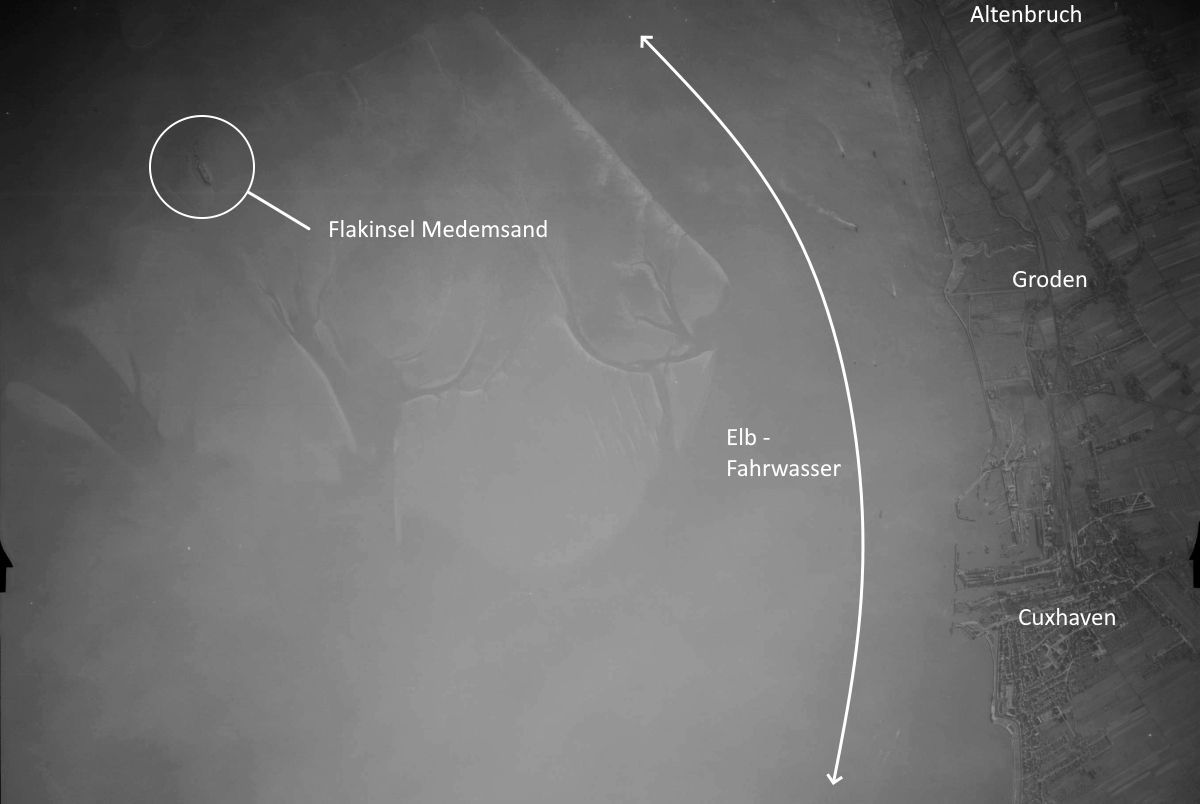

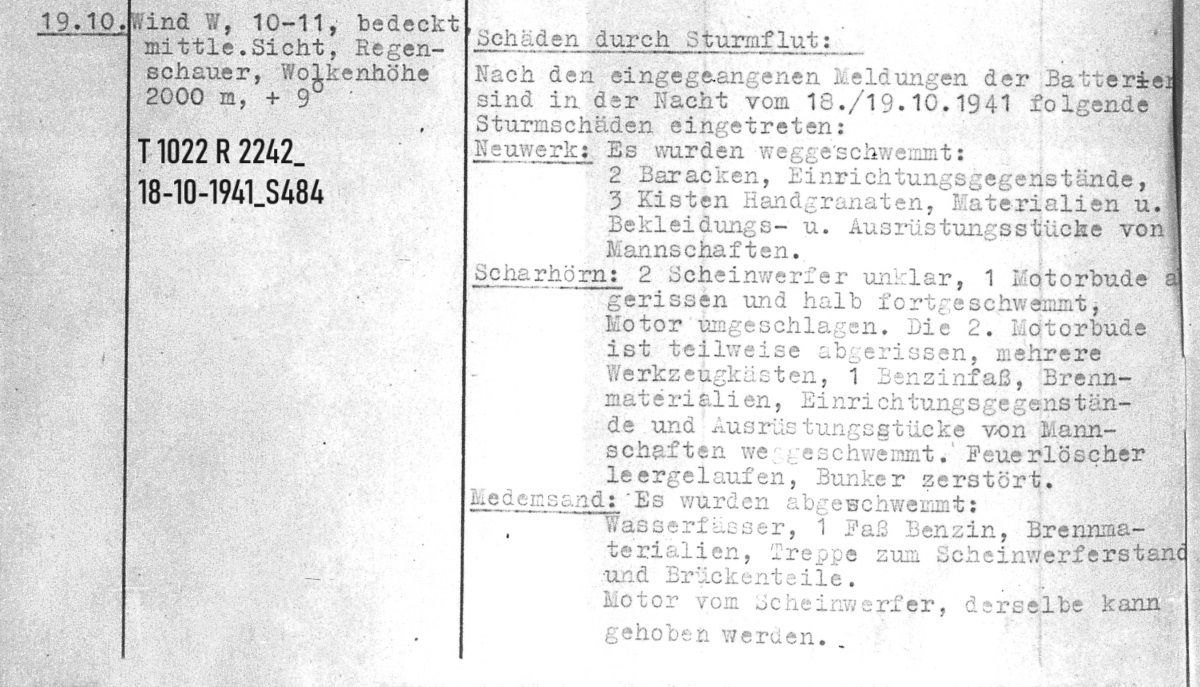

Die

Altenbrucher Reede auf der Elbe vor Cuxhaven war während des zweiten Weltkriegs ein Sammelpunkt, für von dort aus startende deutsche Geleitzüge. Vor Luftangriffen wurden die dort in Warteposition vor Anker liegenden Schiffsverbände größtenteils durch Boote der 4./ Hafenschutzflottille. Hinzu kamen dann noch die sie auf den Geleitwegen begleitenden Vorpostenboote und Flakjäger. Von Land aus bestand ein gewisser Schutz nur durch die Marineflakbatterien Altenbruch und Groden, wobei sich der Deich bei einer Abwehr gegen sehr tief fliegende Feindflugzeuge als hinderlich herausstellte.

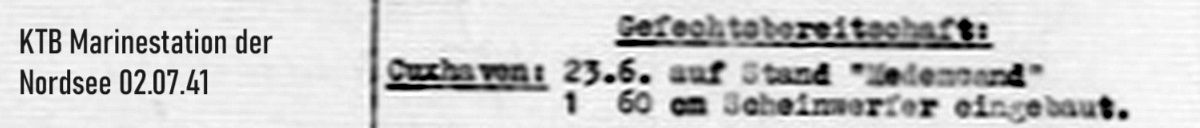

Auf drängen der Marineführung in Cuxhaven wurde im

Klotzenloch, einem tiefen Priel in der Elbmitte ab Ende 1941 die schwimmende Flakbatterie

Nymphe als Flakschutz verankert. Zeitgleich aber waren bereits Arbeiten zum Bau einer künstlichen Insel auf der Sandbank "Medemsand" begonnen worden, um hier einen dauerhaften Schutz gegen Tiefflieger zu errichten.

Nach Plänen der Marine wurden die Arbeiten für den Aufbau der Flakinsel auf Medemsand von der Organisation Todt und den Marine-Pionieren (Standort - RAD-Lager Sahlenburg) durchgeführt, die Bauzeit war von 1940 - 42. Die Schwierigkeiten, die der Materialtransport zur Insel mit sich brachte, war auf Grund der Entfernung zum Hafen von Cuxhaven nicht allzu groß, wohl aber durch den Tidenhub und die erforderlichen Transportkapazitäten. Dennoch wurde der Bau nach dem Transport der Armierungseisen, Zement, Sand, Kies etc. bald fertig. Die für jedes Geschütz zugehörigen Munitionsbunker und Mannschaftsunterkünfte wurden wie auch der zur Batterie gehörige Feuerleitstand in festungsmäßiger Form erstellt.

Die Aussenkanten der Insel waren mit einer senkrechten stählernen Spundwand, welche bis zur Höhe des mittleren Hochwassers reichte, eingefasst. An die Stahlwand schlossen sich in einem Winkel von ca. 30° mit Basaltblöcken gepflasterte Schrägen an. Der Untergrund der Insel selbst bestand aus Sand, Erde und wahrscheinlich Kies. An der Südostseite der Flakinsel befand sich ein ca.100 m langer Anleger auf hölzernen Pfählen. Darauf waren Feldbahngleise verlegt, diese dienten zur Versorgung der dort stationierten Flak-Soldaten. Insgesamt ragte das Bauwerk etwa 10 Meter aus dem Boden, war ca. 100 Meter lang und 20 Meter breit. Oben schloss es mit einer gut 1,5 Meter hohen und 1 Meter dicken Mauer als Schutz gegen Geschosse und Splitter ab.

Die Bauaufsicht des Projektes hatte das Wasserstraßenamt Tönning, der Bau wurde ausgeführt von Claus Rohwer/Rendsburg und Robert Looft/Wilster.

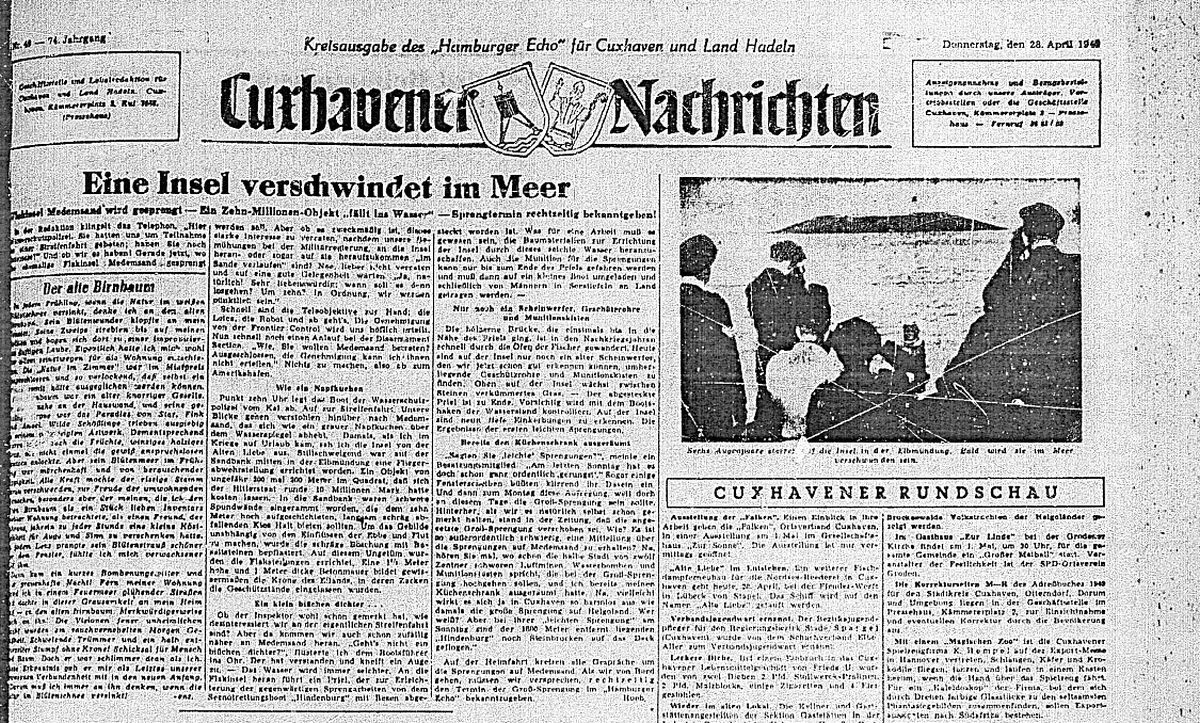

Die Kosten für die Bauarbeiten beliefen sich laut Angaben auf ca. 10.000.000 Reichsmark.

Geplant war, an dieser Stelle eine Batterie mit drei mittelschweren (3.7 cm), fünf leichte 2 cm Flakgeschütze und 4 schweren 12.8 cm Flak 40 aufzustellen. Batterieführer laut Meinert war Leutnant Hugo Jessen aus Cuxhaven-Groden.

Die militärische Zuständigkeit der Flakinsel Medemsand unterstand der 6./ Marineartillerieabteilung 214 in Cuxhaven. Dessen Einsatzleiter war Korvettenkapitän M.A. der Reserve Dr. jur. Hans Nebelsiek. Er selbst besuchte die Insel mehrfach, um den Fortschritt der Bauarbeiten und die Installation der geplanten Bewaffnung zu beaufsichtigen.

Nachweislich werden laut den Kriegstagebüchern des Kommandanten im Abschnitt Cuxhaven auf der Flakinsel ausschließlich leichte Waffen bis max. 4 cm beschrieben, dazu ein kleiner Flakscheinwerfer. Geschütze von schweren Kalibern wie sie geplant waren, werden in keinster Weise erwähnt. Ebenso wenig gibt es keinen Hinweis auf ein angebliches "Würzburg Riese" Messgerät, das auf Medemsand stationiert gewesen sein soll. Laut Kriegstagebüchern wurde die Insel als 11. Geschütz der 6./M.FlA.A 214 geführt, ab 22.05.1944 wurden eine 3,7 cm und eine 4 cm Flak auf Medemsand erwähnt.

1949 wurden auf Weisung der britischen Besatzungstruppen einige Sprengungen auf der Insel durchgeführt. Das Ergebnis waren mehrere tiefe Gräben, welche die Insel jetzt zerteilten. Auf Betreiben der Straßenbaumeisterei Otterndorf, wurden Teile der Basaltblöcke abtransportiert und fanden später im Straßenbau der Nachkriegszeit Verwendung.

Einige Fundamente der Stellungen sowie eine verfallene Blockhütte und Bunkerreste waren im östlichen Bereich der Insel bis Ende der 1950er Jahre noch zu sehen. In der Mitte der Insel stand ein 7 m hoher Stahlturm, auf dem früher ein Leuchtfeuer brannte.

Quelle: M.B., Gerd Wildfang, https://de.wikipedia.org/wiki/Medemsand

Eine Vergrößerung der Aufnahme 1 mit dem massiven Bauwerk und der hölzernen Anlandebrücke.

Kurz vor der Sprengung durch die englischen Besatzungstruppen. Leider ist die Qulität der Aufnahme schlecht. Text unter dem Foto: "Sechs Augenpaare starren auf die Insel in der Elbmündung. Bald wird sie im Meer verschwunden sein".

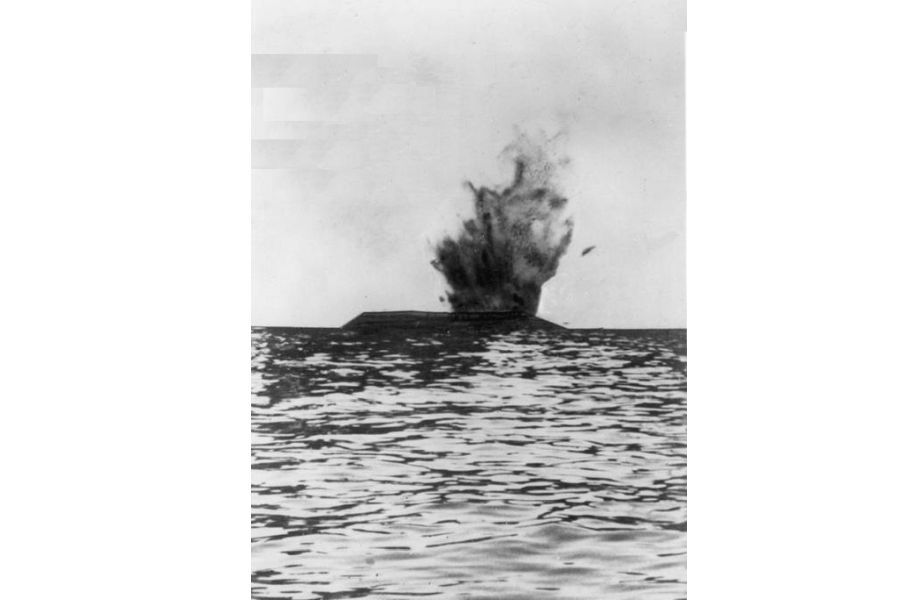

Zündung, eine starke Explosion zerstört die aus Beton gegossene Konstruktion.

Eine Aufnahme nach der Sprengung zeigt die Wucht der Detonation. Ein tiefer Riss geht durch die gesamte künstliche Insel.