Die Sorge der deutschen Heeresführung in Berlin vor einer Handelssperre oder gar einer Invasion durch gegnerische Seestreitkräfte im Mündungstrichter der Elbe, war zur Wende des 19 Jahrhundert weiterhin sehr hoch. Zwar bestand neben dem

Fort Kugelbake sowie weiterer Geschützbatterien bereits eine ausgebaute Verteidigungslinie, doch man glaubte nicht, dass diese allein einem starken Bombardement schwerer Schiffsartillerie lange standhalten würden. Aus diesem Grund plante man im Hinterland eine weitere starke Haubitzenbatterie, die in der Lage war, den Mündungstrichter bis zur gegenüberliegenden Flußseite der Elbe mit Steilfeuer zu bestreichen.

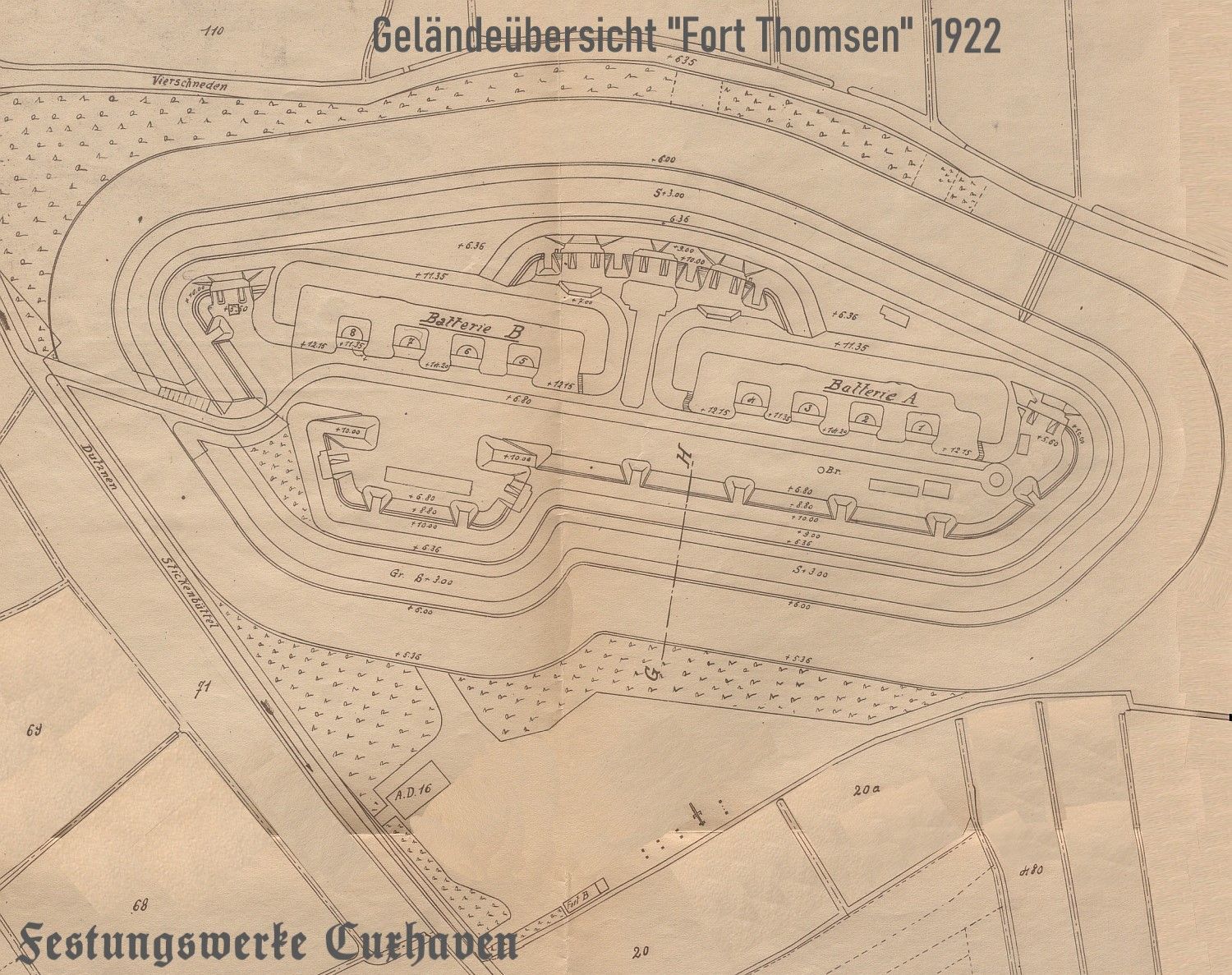

Topografische Lage:

Die Stellung befand sich auf ebenem anmoorigem Gelände, im südöstlich Teil Duhnens. Die Entfernung zum Steinmarner Seedeich betrug etwa 800 Meter. Erbaut wurde der Komplex vom 01.04.1905 bis 05.1908 durch die Firma Hagemann, die den Auftrag dafür erhielt. Die Gesamtfläche der zukünftigen Festungsanlage betrug fast 9 Hektar. Ihren Namen erhielt diese Fortanlage zu Ehren von Admiral Gustav Friedrich August von Thomsen.

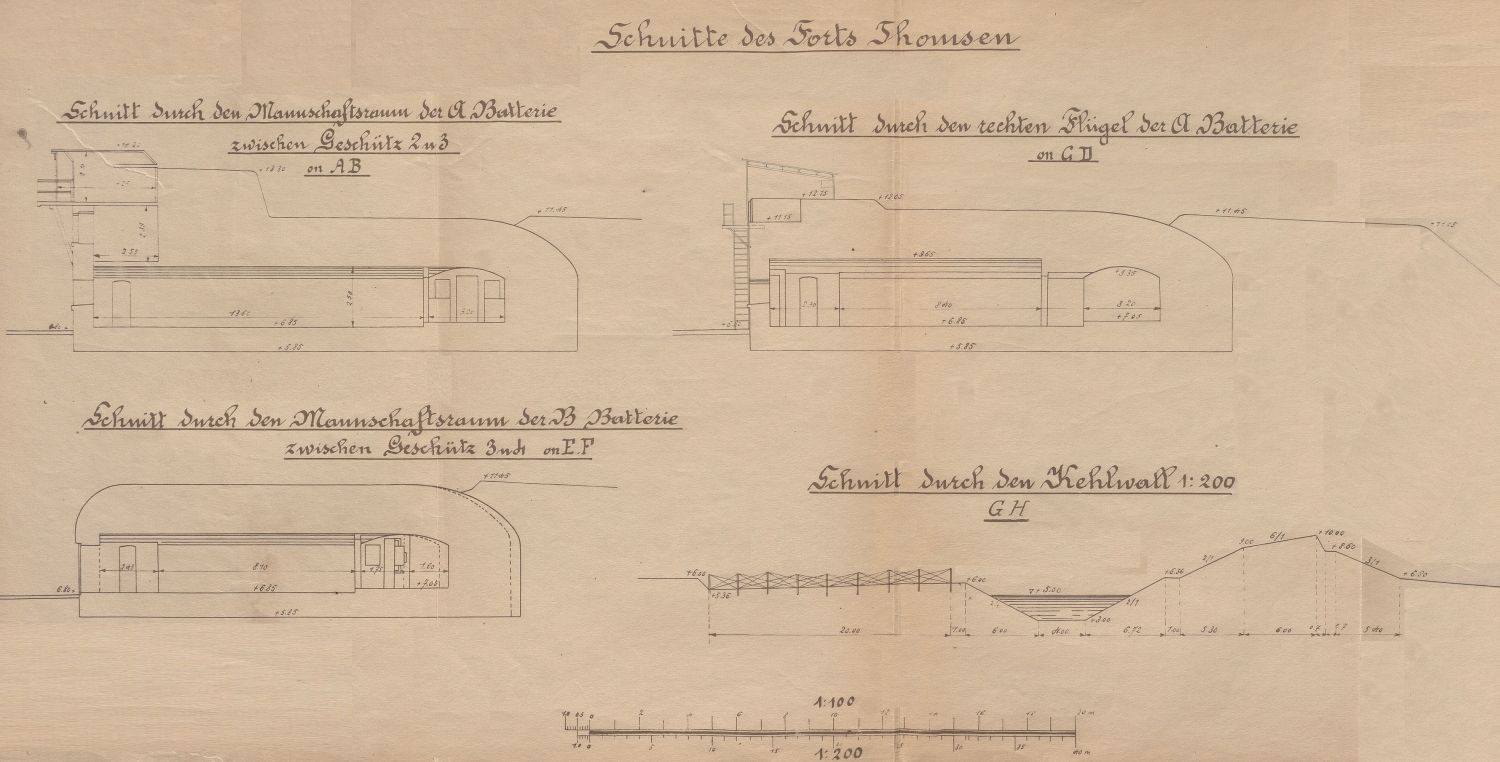

Baustruktur:

Die Festung

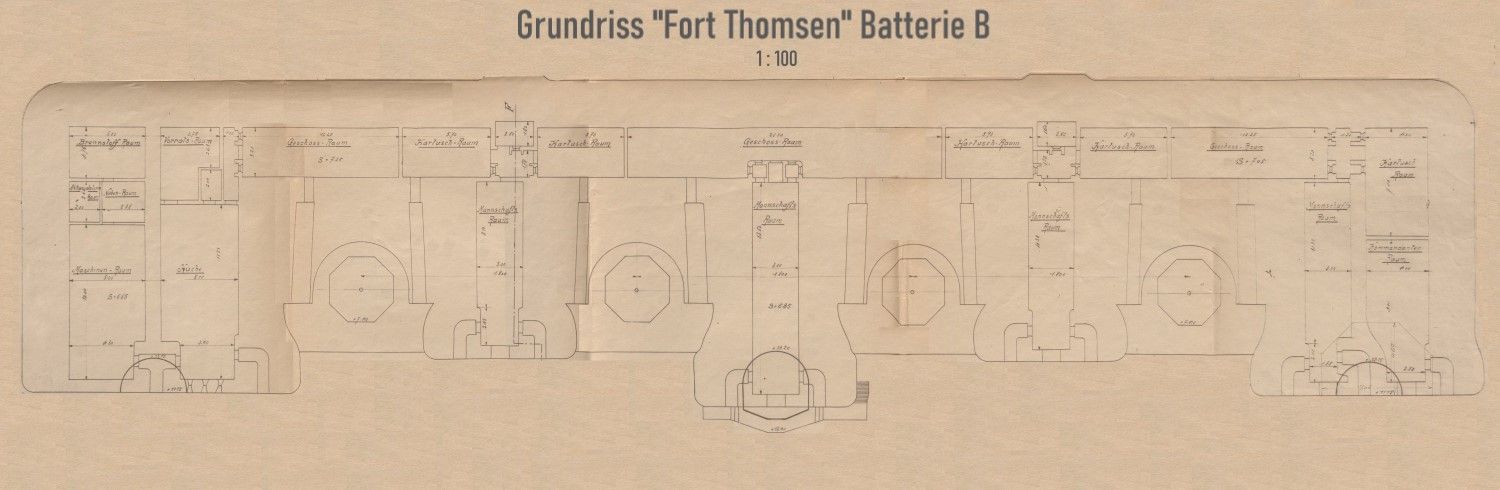

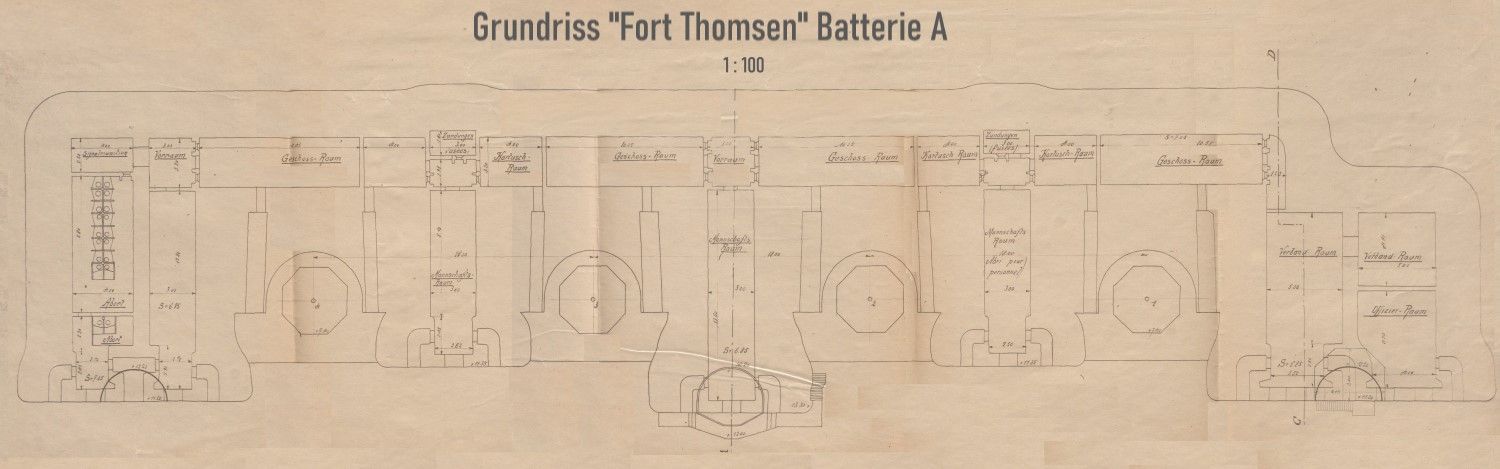

Fort Thomsen bestand aus zwei geradlinigen Schwerbetonbatterien ohne Bewehrung (Batterie

A und

B), die nebeneinander angeordnet waren um die oben beschriebene Aufgabe zu erfüllen. Beide Batterien verfügen über jeweils 4 Geschützstellungen, die zwischen entsprechenden Hohltraversen unter freiem Himmel standen. Vor- und unter den Geschützen befanden sich eine Reihe von Projektil-, Kartuschen- und Zünder-Magazinen, die jeweils für sich voneinander getrennt waren.

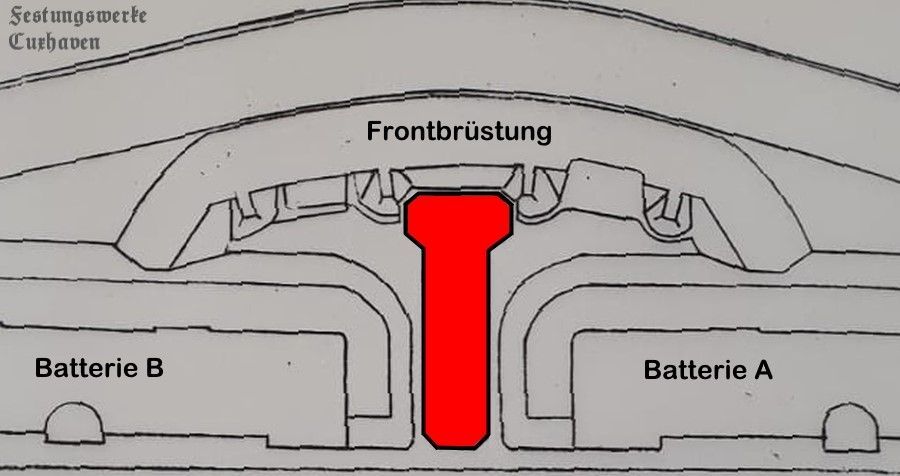

Zur Festung gehörte weiterhin eine befestigte Abwehrstruktur zur Nahverteidigung. Hierzu sollte im Bedarfsfall direktes Feuer der Infanterie und Maschinengewehrsalven einem Angriff durch Bodentruppen auf das Fort absichern. Diese befanden sich in der Mitte der Hauptfront als Vorsprung vor der Brüstung, sowie am Ende der linken und rechten Flanke beider Batterien. Nach Hinten raus gab es eine Infanteriebrüstung, welche die Anlage nach Süden hin absicherte.

Die Batteriebrüstungen waren aus Beton geschüttet und nach vorne hin mit einer dicken Erdmasse bedeckt.

Die Infanteriebrüstungen selbst bestanden aus Erdaushub, sie ragten etwa 4 m hoch. Die Außenschicht war 6 Meter stark und mit Splitterschutz versehen. In den Hohltraversen rechts und links der Geschütze befanden sich bombensichere Räume, in denen die Wachmannschaften untergebracht waren. Außerdem gab es verschiedene Nebenräume wie Erste-Hilfe-Station, Latrinen, Maschinenraum, Offiziersräume usw. 1914 wurden zur Vorfeldbeleuchtung zwei Scheinwerfer G 25 mit Akkubetrieb aufgestellt.

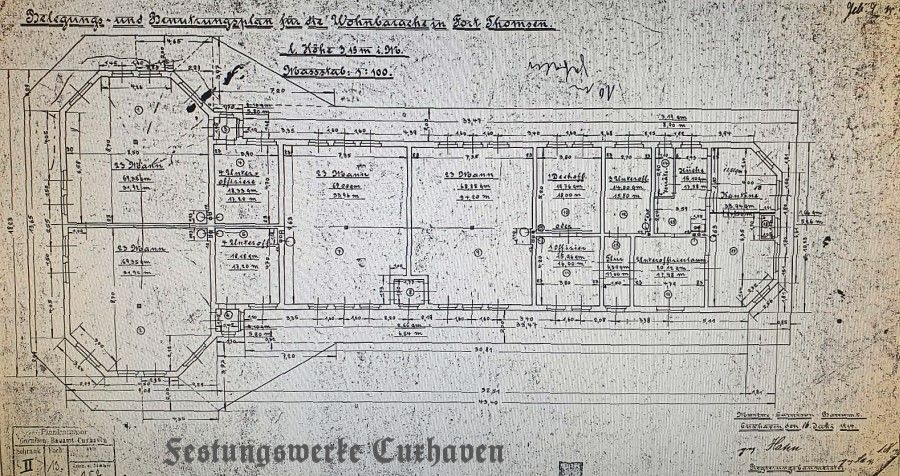

Zwischen den beiden Batterien befand sich eine erst später gebaute ungesicherte Baracke aus Mauerwerk, die weiterhin Platz für das militärische Besatzungspersonal bot. Dieses Gebäude befindet sich immer noch, als letztes verbliebenes Relikt aus der Zeit des Fort Thomsen an dieser Stelle. Es wird heutzutage zur privaten Wohnraumnutzung durch die BIMA vermietet.

Eine Luftaufnahme von 1918 mit Blickrichtung Süden (Stickenbüttel), zeigt das Fort Thomsen. Es ist die einzige Aufnahme aus der Zeit zwischen 1905 und 1920 überhaupt.

Die Länge der Festungsanlage betrug 340 Meter, sie war komplett von einem mit Wasser gefüllten Graben umgeben. Zur Frontseite gab es noch einen weiteren Graben, der zusätzlich mit einem Netz aus Stacheldrähten versehen war. Haupt- und Vorgraben waren jeweils etwa 15 Meter breit. Die Steilhänge und Gegensteilhänge bestanden aus lockerem Boden.

Der Zugang zur Anlage bestand schon damals über die von Duhnen nach Stickenbüttel verlaufende Hauptstraße (Duhner Allee). Von dort aus ging ein abzweigender Weg in das Fort hinein, gesichert durch ein Flügeltor mit einem Wachposten. Auf der Ostseite führte eine gesicherte Holzbrücke über den Festungsgraben.

Probleme bereiteten die Schwertransporte während der Bauphase über die Trasse Cuxhaven-Döse-Duhnen. Die teilweise hohen Gewichte der zu transportierenden Baustoffe und Geschützteile, führten zu schweren Schäden der meist unbefestigten Straßen. Ganz zum Ärger der Anwohner, die auch damals schon dementsprechend klagefreudig waren.

Quellen: M.B., Gerd Wildfang, Interalliierte Friedenskommission (1922)

Gefechtsstände, Kommandoposten:

Jede dieser zwei Batterien, verfügte über einen Gefechtsstand auf der mit einer Panzerstahlplatte abgedeckten Mitteltraverse, darunter befand sich die Telefonvermittlung.

Zudem gab es auf jedem der beiden Flügel einen Reserveposten aus Wellblech (oben erwähnte Überwachungsposten, insgesamt 4), die auch als Reservekommandoposten dienten.

Als vorgeschobene Gefechtsstände gab es jeweils einen am Küstenrand der Duhner Heide (Gefst. Nr.6 / Stand Heide) und einen an der heutigen Schwerlastrampe am Steinmarner Seedeich (Gefst. Nr. 5 / Seelust).

Überwachungsposten:

Zur Nahabsicherung gab es auf jedem der Flügel der Batterie zwei Überwachungsposten zur Kontrolle des Vorfeldes. Darüber hinaus waren die Infanterieunterstände aus Monnier-Zement, die sich unter den Infanteriebrüstungen befanden. Sie verfügten jeweils über ein halbkreisförmiges Observatorium, das vertikal durch eine etwa 50 cm starke Betondecke geschützt wurde. Die leichte Erhöhung dieses Daches um einige Zentimeter sorgte für einen Schlitz, der die Beobachtung ermöglichte.

Kommunikation:

Sämtliche Kommando- und Überwachungsposten, verfügten über entsprechende Telefon- oder Telegrafie Verbindungen, die in der eigenen Vermittlung zusammenliefen. Externe Verbindungen führen zu den Gefechtsständen Nr. 5 und 6 sowie zur zentralen Militär-Dienststelle in Cuxhaven.

Versorgung:

Die gesamte Anlage wurde über das stadteigene öffentliche Wassernetz versorgt. Elektrische Energie wurde durch einen Generator in der linken Batterie sichergestellt, der auch die maschinelle Belüftung betrieb. Zum Heizen gab es eine Anzahl von Kohleöfen.

Bewaffnung:

Insgesamt bestand die Hauptbewaffnung des Fort Thomsen aus

8 x 28 cm Hbtz.L 12 in Hbtz M.P.L.C./92. mit Schutzschilden (AB P.L. a92).

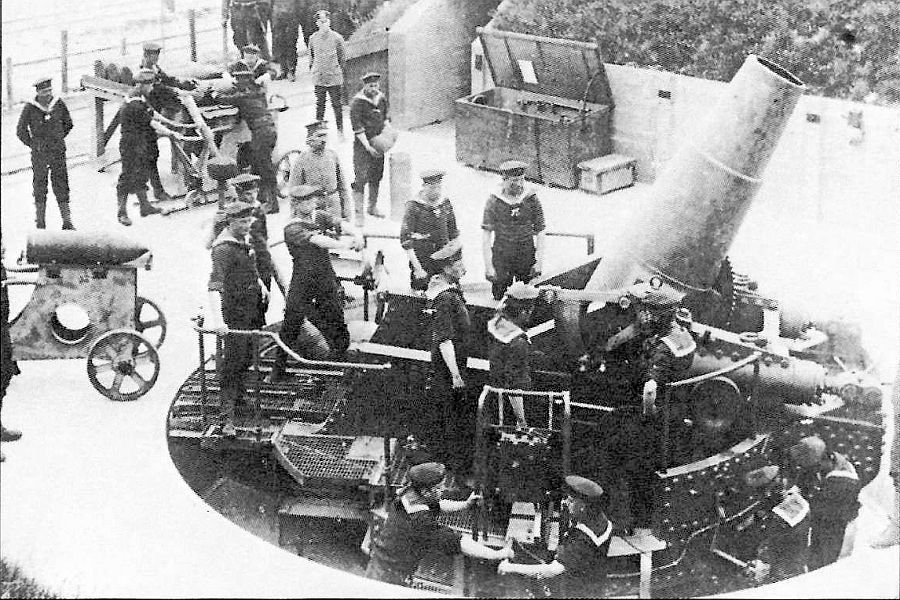

Dabei handelte es sich um sogenannte Küstenhaubitzen, die ab 1907 durch die Firma Krupp produziert wurden. Sie waren in ihrem Geschützfundament auf einer um 365° im Kreis schwenkbaren Drehlafette montiert und verfügte über eine hydraulische Rückstoßbremse.

Beispielfoto: 28 cm Haubitze L 12

Beispielfoto: 28 cm Haubitze L 12

- Produktion:

- Rohrlänge:

- Rohrinnendurchmesser:

- Feuerreichweite:

- Höhenrichtbereich:

- Gewicht:

- Geschoss:

- Max. Treibladung:

- V 0 beim Abfeuern:

- Feuerkadenz:

1892/Küstenhaubitze 1907

3,39 Meter

28,3 cm

10.400 Meter

0 – +65°

50,3 Tonnen

hochexplosive 28 cm Sprgr. L / 3.5 - 350 kg Masse

17,3 Kg.

350 m/s

1 Schuss / 4 Minuten

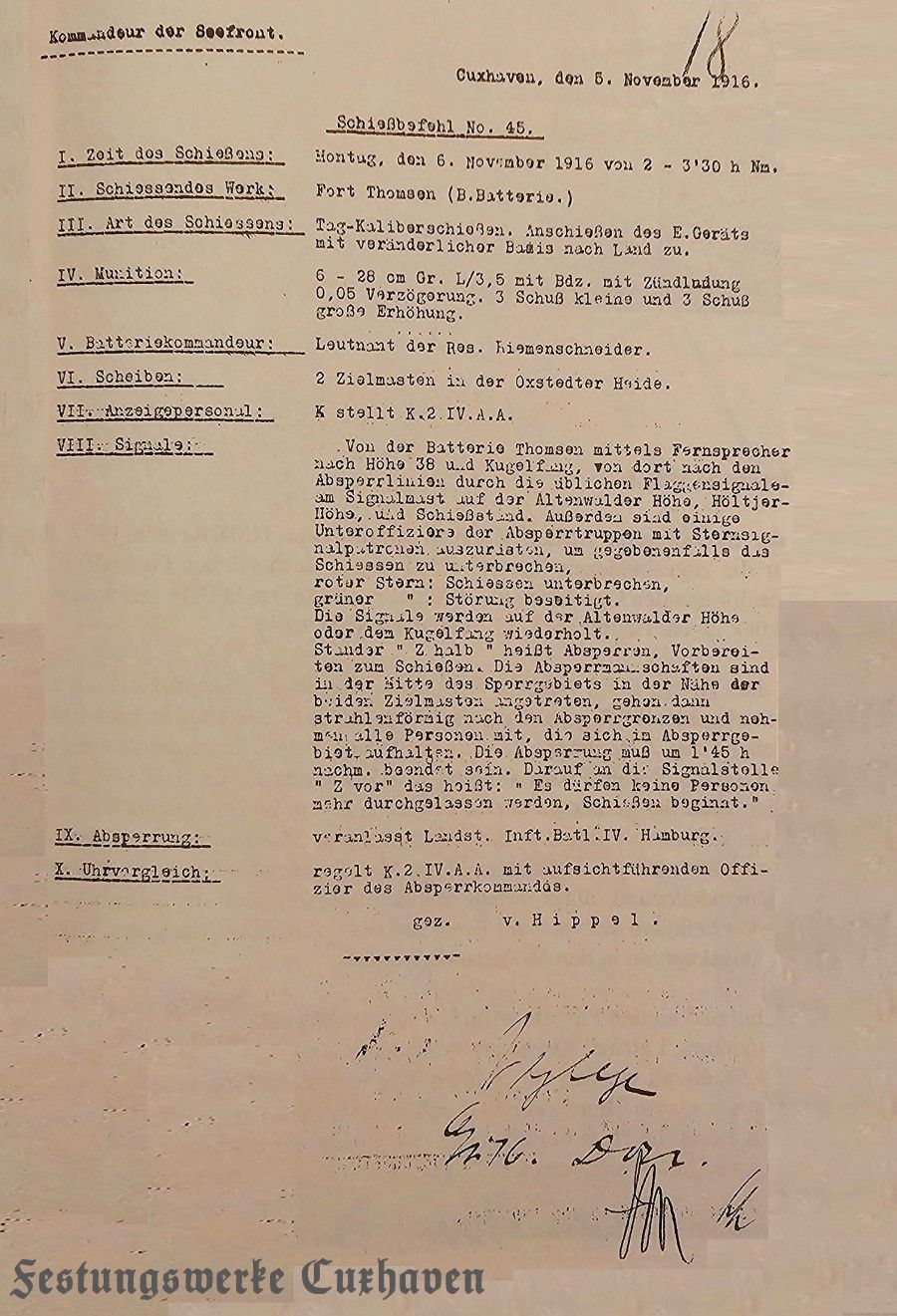

In Cuxhaven lagerten für die beiden Batterien in Fort Thomsen insgesamt 2000 Stück - 28 cm Haubitzen–Sprenggeschosse. Neben den Schießübungen der Geschützbatterien an der Deichlinie, führte auch das Fort Thomsen solche Verfahren durch. Im November 1914 wurden zwei solcher Schießversuche in die Oxstedter- sowie Altenwalder Heide ( 10 x L3,5 Sprenggranaten mit Bodenzünder) durchgeführt. Zur Sicherheit wurden die Bewohner Sahlenburgs die in der Schußbahn lagen, für diese Zeit evakuiert.

Batteriebesatzungen

Die Geschützbedienung der 28 cm - Haubitzenbatterien A und B sowie die Nahverteidigung des Forts, oblagen der 2. Kompanie (Kaiser-Wilhelm-Kompanie) der IV. Matrosen-Artillerie-Abtelung-Cuxhaven. Untergebracht waren die Marine - Artilleristen in den zugeteiten Mannschaftsunterkünften in den Hohltraversen. Wer von der Besatzung aber eine wirkliche Verbesserug zum schon älterem Fort Kugelbake erwartete, wurde dann allerdings doch enttäuscht. Auch hier mussten Hängematten aufgehangen werden, die Luft war klamm und Privatsphäre gab es hier auch nicht. Viele beklagten sich, dass es auf den Schiffen der kaiserlichen Marine doch angenehmer sei, als im Fort Thomsen. Auch gab es keinen regelmäßigen Transfer zur Stammkaserne in Grimmershörn. Erst der Bau der zusätzlichen Baracke zwischen den beiden Batterien, sorgte für etwas Entspannung der Lage. Zur körperlichen Ertüchtigung und Abwechslung, gab es auf dem Hof einen Bereich mit Sportgeräten.

Nach Ende des ersten Weltkrieges wurde die Anlage demilitarisiert und stellenweise gesprengt, danach wurde sie sich selbst überlassen. Während der Zeit des zweiten Weltkriegs, befand sich unter Leitung der Kriegsmarine auf dem östlichen Teil des Geländes eine Anlage zur Aufarbeitung von Munition . In erster Linie für Hand- und Flakgranaten.

Nach der Zeit des Dritten Reiches zog in die Gebäude der vormaligen MUNA die Kleiderfabrik "Wiese" ein. In erster Linie wurde dort Herrenbekleidung (Hosen und Sakkos) hergestellt. Ende 1980 übernahm der Bauhof (Kurverwaltung) der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. den gesamten östlichen Teil.

Bereits 1965 wurde ein Großteil der ehemaligen Festungsfläche zum Landschaftsschutzgebiet gewidmet. Grund dafür, dürfte damals allerdings nicht der Umweltschutz gewesen sein. Vielmehr wird es darum gegangen sein, Grabungen im Gelände oder das Absuchen des Fortgrabens in dem betroffenen Bereich durch das Betretungsverbot zu verhindern. Denn noch immer gilt besonders der Außenbereich mitsamt des Fortgrabens als nicht munitionsrein.

Quelle: M.B., Wikipedia, Interalliierte Friedenskommission (1922)

Fort Thomsen heute

Das heutige Gelände des ehemaligen Haubitzen - Fort 2021

In der Mitte die damalige Baracke zur Truppenunterkunft.

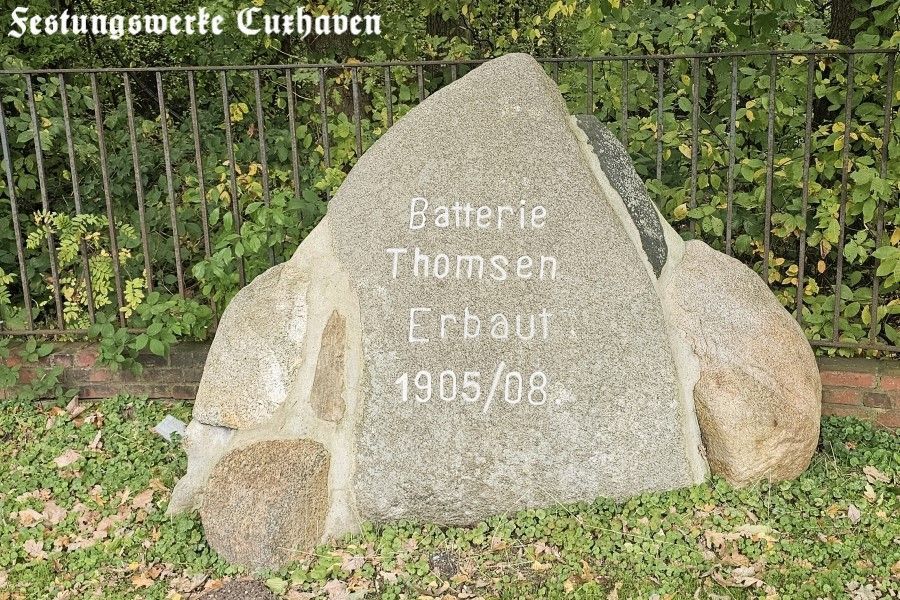

Der Stein an der Einfahrt zum ehemaligen Festungsgelände. Aus welchem Jahr er stammt ist nicht festzustellen. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, das er noch aus der Zeit um 1908 stammt. Darauf lässt schon die Art der Inschrift vermuten.

An einigen wenigen Stellen, findet man immer noch Betonreste der alten Festung.