Im Mai 1945 kurz nach dem Kriegsende, standen viele Wehrmachtsangehörige in Deutschland vor einer ungewissen Zukunft. Eine einfache Entlassung aus dem aktiven Dienst der Soldaten war für die vier Siegermächte keine Option. Ihre Besatzungspolitik richtete sich nach den sogenannten vier „D“: Denazifizierung, Demilitarisierung, Demontage und Demokratisierung.

Aber fast zwei Millionen verbliebene Kriegsgefangene waren nicht so einfach und kurzfristig unterzubringen. Nach der Kapitulation im Nordwesten am

4. Mai 1945 richteten die Briten in Norddeutschland aus diesem Grund insgesamt vier Internierungszonen („Sperrgebiete“) ein. Diese Zonen waren im Schnitt etwa ein bis zwei Quadratkilometer groß, einige auch etwas größer.

Eines davon war das Internierungsgebiet II, es

umfasste das Elbe‑Weser‑Dreieck

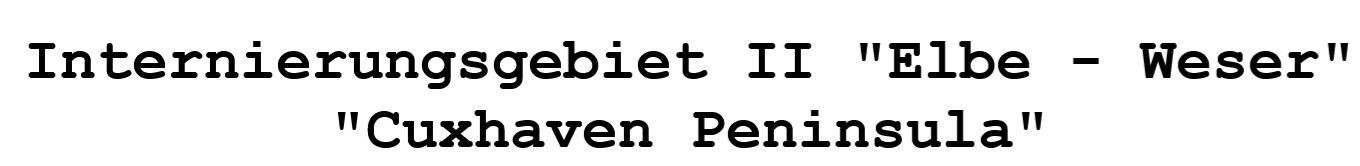

(„Cuxhaven Peninsula“)

mit rund

260.000 internierten Soldaten und Marinebeamten. Sämtliche Armeeangehörige aus den Abschnitten Helgoland, Wesermünde Cuxhaven und Brunsbüttel Süd (UGRUKO Balje) waren im Bereich Kehdingen untergebracht worden. Dazu kamen die verbliebenen Einheiten des Korps-Ems, der 7. Fallschirmjäger-Division und Marinebeamte.

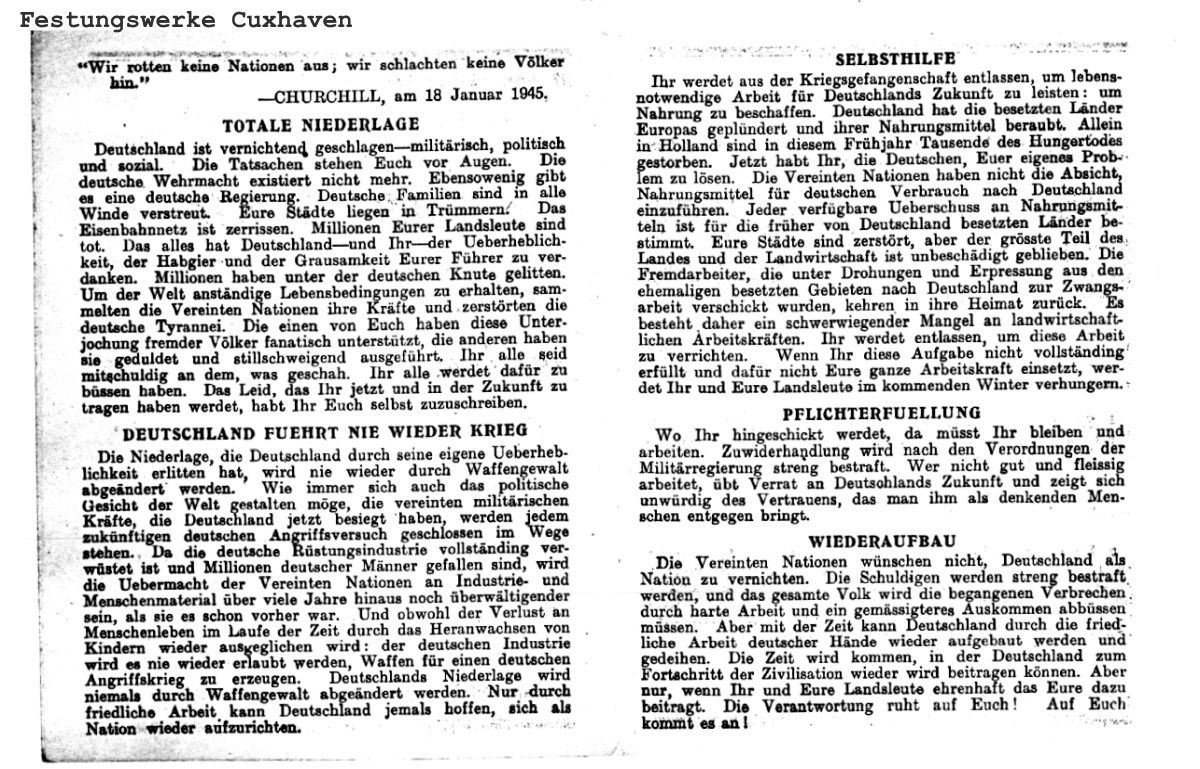

Die Gefangenen wurden als

„Surrendered Enemy Personnel“ (SEP) geführt. Ein bewusst gewählter Status, um die Anwendung des Kriegsgefangenenrechts der Genfer Konventionen zu umgehen. Völkerrechtlich waren sie zwischen Verschleppten und Kriegsgefangenen angesiedelt, hatten keine Rechte und waren nicht beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes registriert. Ziel war eine erweiterte Kontrolle und Identifizierung potenzieller Kriegsverbrecher.

Die "Cuxhaven Peninsula" war in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein strategisch wichtiger Teil der britischen Besatzungszone. Der Begriff beschreibt geografisch die Halbinsel an der Elbmündung, wurde jedoch militärisch genutzt, um die britische Kontrolle über den Raum zu kennzeichnen.

Trotz der Kapitulation waren viele der Wehrmachtsverbände noch aktiv und behielten ihre entsprechende Bezeichnung. So gab es beispielsweise weiterhin das Korps Ems, die 7. Fallschirmjäger Division, die 5. Sicherungsdivision oder das M.O.K. Nord. Allerdings waren die Einheiten nach Ende der Kampftätigkeiten umgehend entwaffnet worden.

Erst 20. August 1946 wurde die deutsche Wehrmacht formell aufgelöst und verboten (Kontrollratsgesetz Nr. 34).

Leben im Sperrgebiet & Verwaltung

- Bewegungsfreiheit: Die Briten verzichteten bewusst auf starre Lager, stattdessen konnte sich das Gros der SEP. tagsüber frei im Gebiet bewegen. Nächtliche Ausgangssperren und Passierscheine beschränkten dann allerdings die Mobilität, illegaler Grenzübertritt konnte hier zu mehrmonatiger Haft führen. Das Gebiet selbst war nicht hermetisch abgeriegelt, nur an den Hauptverkehrswegen befanden sich Schlagbäume. Britische Patrouillen und deutsche Feldjäger kontrollierten dort an ihren Posten.

- Selbstverwaltung: Unter britischer Oberaufsicht organisierten die Gefangenen ihr Leben weitgehend selbst, mit verbliebener Wehrmachthierarchie und Uniformen (ohne Hakenkreuz). Dies Verfahren trug weitgehend zur Ordnung in den entsprechenden Lagern bei.

- Unterkünfte, Verpflegung und Zustände in den Lagern: Anfangs oft rudimentär (Bauernhöfe. Ställe, Feldunterkünfte, Gasthöfe, Schulen), alles wurde genutzt. Die Essensration pro Person betrug durchschnittlich

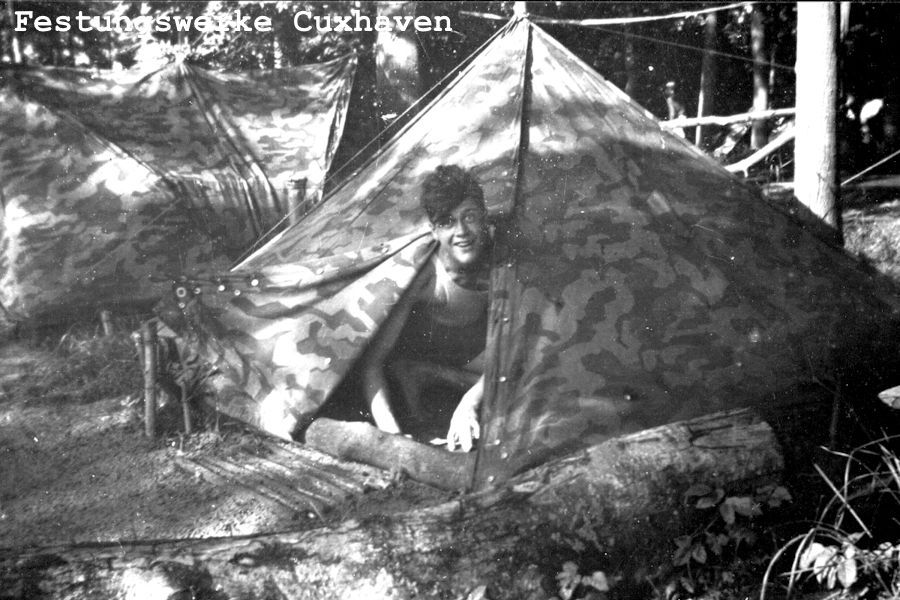

300 g Brot und 250 g Fleisch pro Woche, dies war nur etwa ein Drittel der Rationen die britischen Soldaten zustand. Überdies waren die Besatzer gar nicht in der Lage, die hohe Anzahl an Menschen überhaupt zu versorgen. In den Lagern selbst herrschten trotz fehlender Umzäunung und der Selbstverwaltung äußerst schlechte Bedingungen. Eine strenge militärische Disziplin wurde unter Androhung harter Strafen rigoros aufrechterhalten. Der Alltag war jedoch geprägt von Hunger, unhygienischen Verhältnissen, Ungezieferbefall und zunehmender Verwahrlosung. Die Ungewissheit über das eigene Schicksal führte bei vielen zu tiefgreifenden seelischen Veränderungen, bis hin zum völligen psychischen Zusammenbruch. Durch das Zusammenspiel der beschriebenen Faktoren, kam es auch zu Suizidfällen. Für den Bau von Zelt- und Erdlageranlagen wurden Landwirte gezwungen, ihre Flächen zur Verfügung zu stellen. Nicht selten mussten sie dabei mitansehen, wie ausgehungerte Soldaten in ihrer Not das Vieh schlachteten.

- Grenz- und Passierscheinwesen: Zutritt nur mit Genehmigung; bei illegalem Grenzübertritt drohten Haftstrafen.

Dynamik: Entlassung & Auflösung

- Entlassungsraten:

Schnell sinkend, bis zum 1. August 1945 war die Zahl der Untergebrachten im Sktor II (Elbe-Weser) halbiert, ähnliche Trends herrschten auch in den anderen drei Sperrgebieten.

- Abwicklung: Ein genauer Zeitpunkt für die Beendigung der Internierungsgebiete liegt nicht vor. Es ist aber zu vermuten, dass der Zeitraum irgendwo zwischen Ende 1945 und Anfang 1946 liegt.

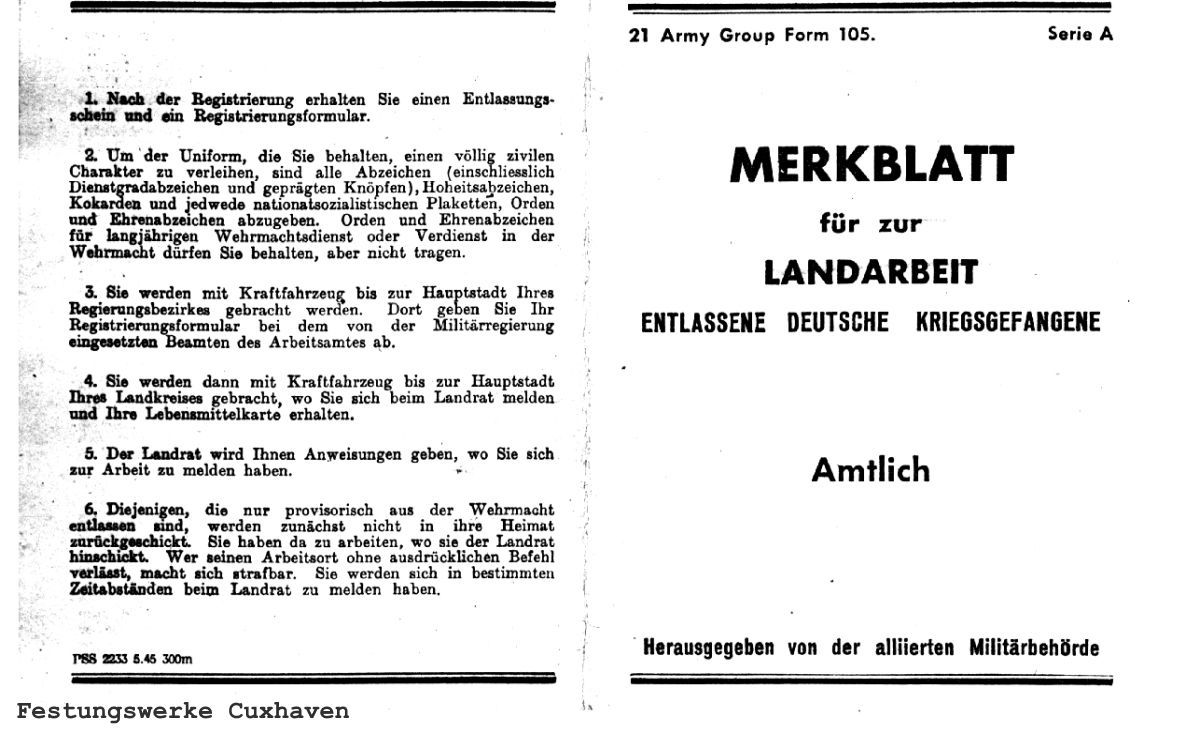

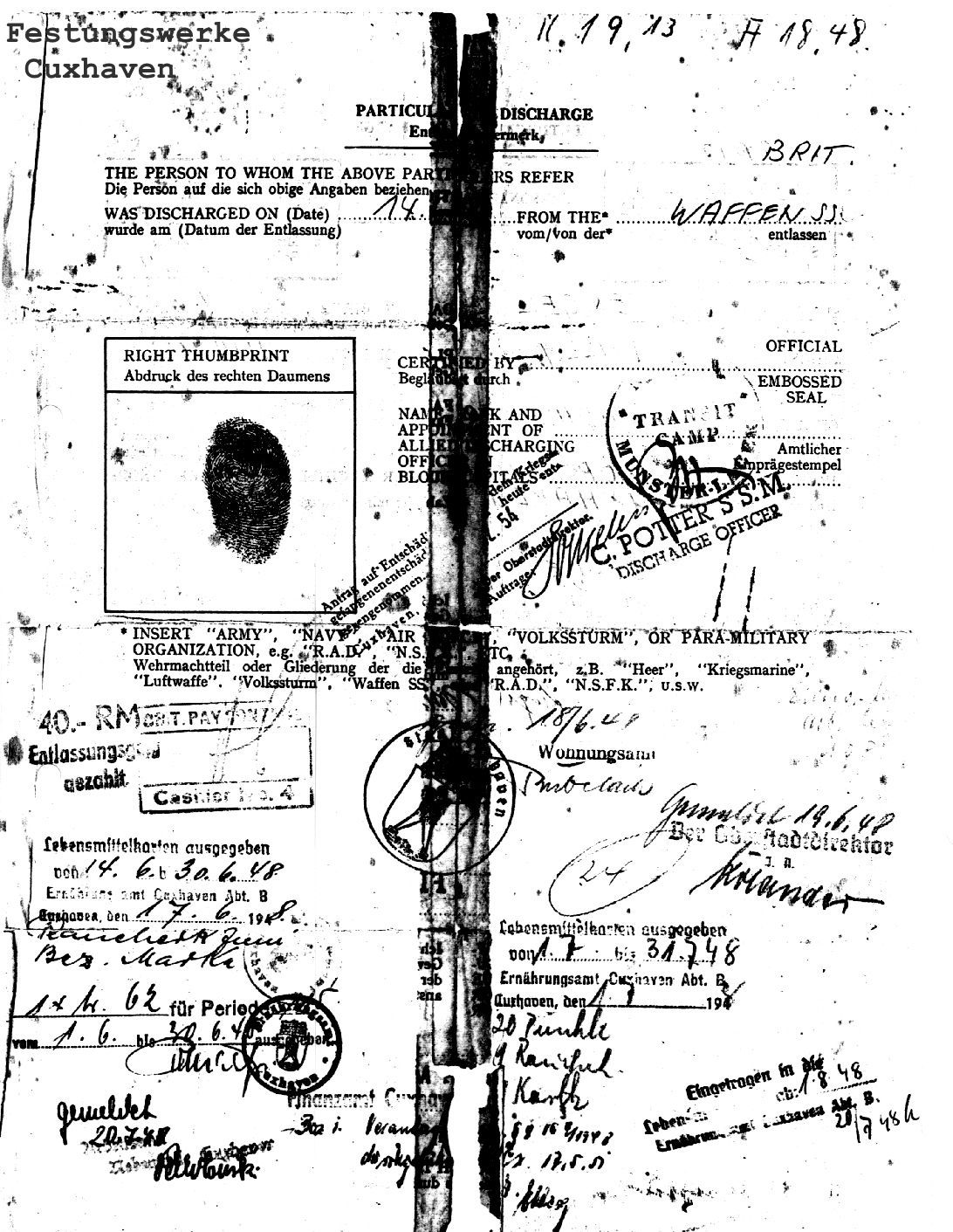

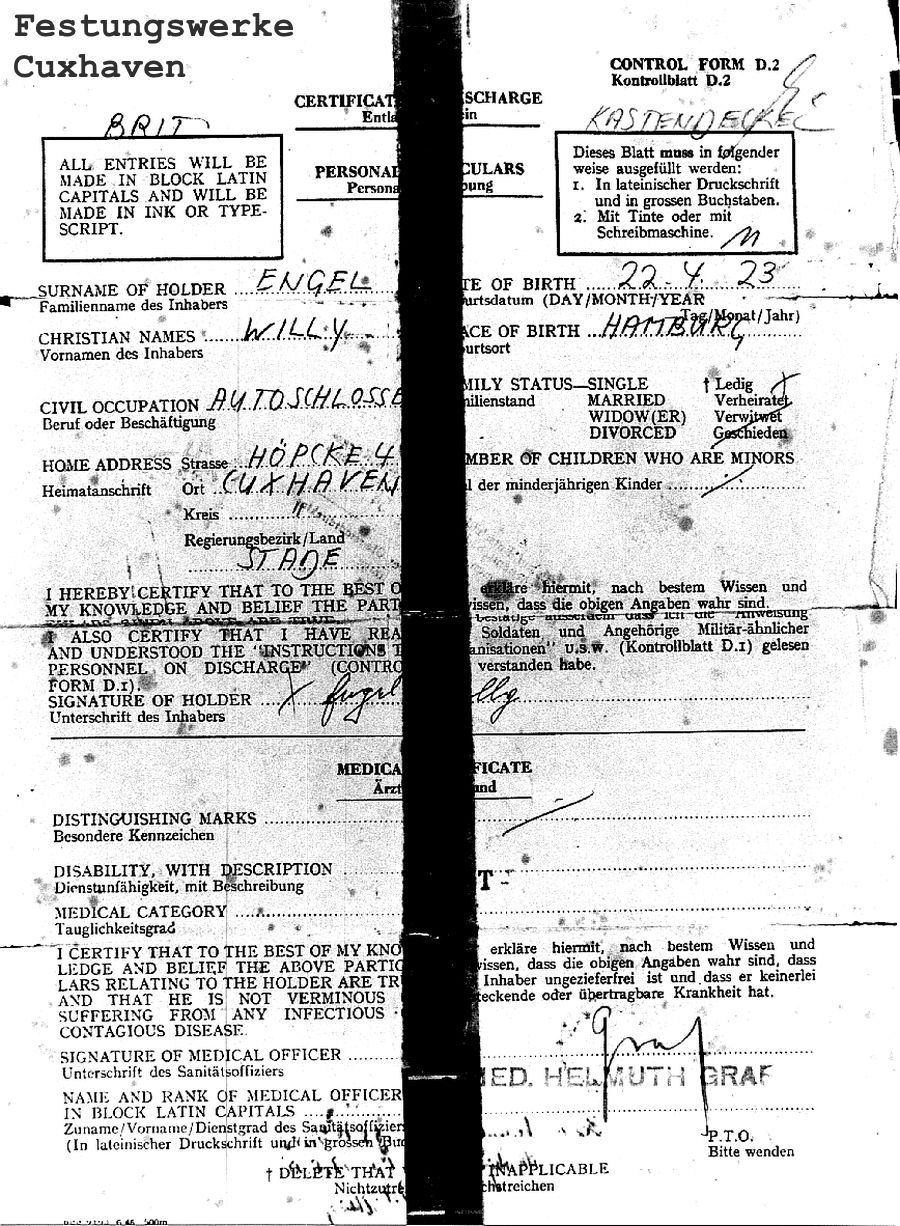

- Entlassung der Soldaten: Vor der Entlassung der Internierten erfolgte die sogenannte „Abwrackung“. Alle militärischen Abzeichen, darunter Schulterklappen, Rangsterne, Knöpfe und Ärmelabzeichen mussten entfernt oder abgegeben werden. Auch persönliche Gegenstände wie Fotografien oder Führerscheine wurden teilweise einbehalten. Diese Besitztümer gingen den Soldaten dauerhaft verloren. Bis heute tauchen solche Überreste aber immer wieder auf, darunter auch stark verwitterte Alltagsgegenstände wie Zahnpastatuben oder Lebensmittelverpackungen. Besonders in Waldgebieten und auf Wiesen der ehemaligen Zonen, lassen sich manchmal Fundstücke entdecken und geben oftmals deutliche Hinweise auf die einstigen Standorte der Internierungslager.

Internierungsgebiet Kehdingen

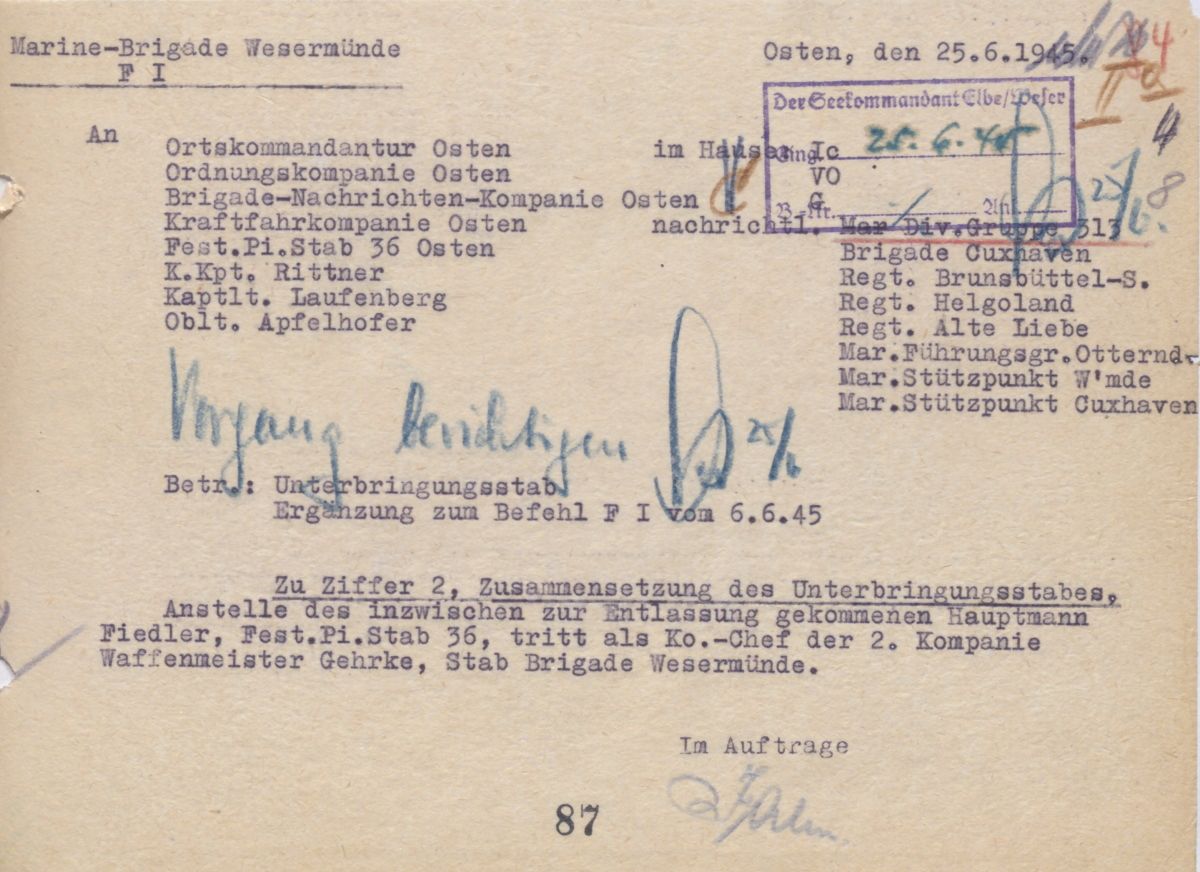

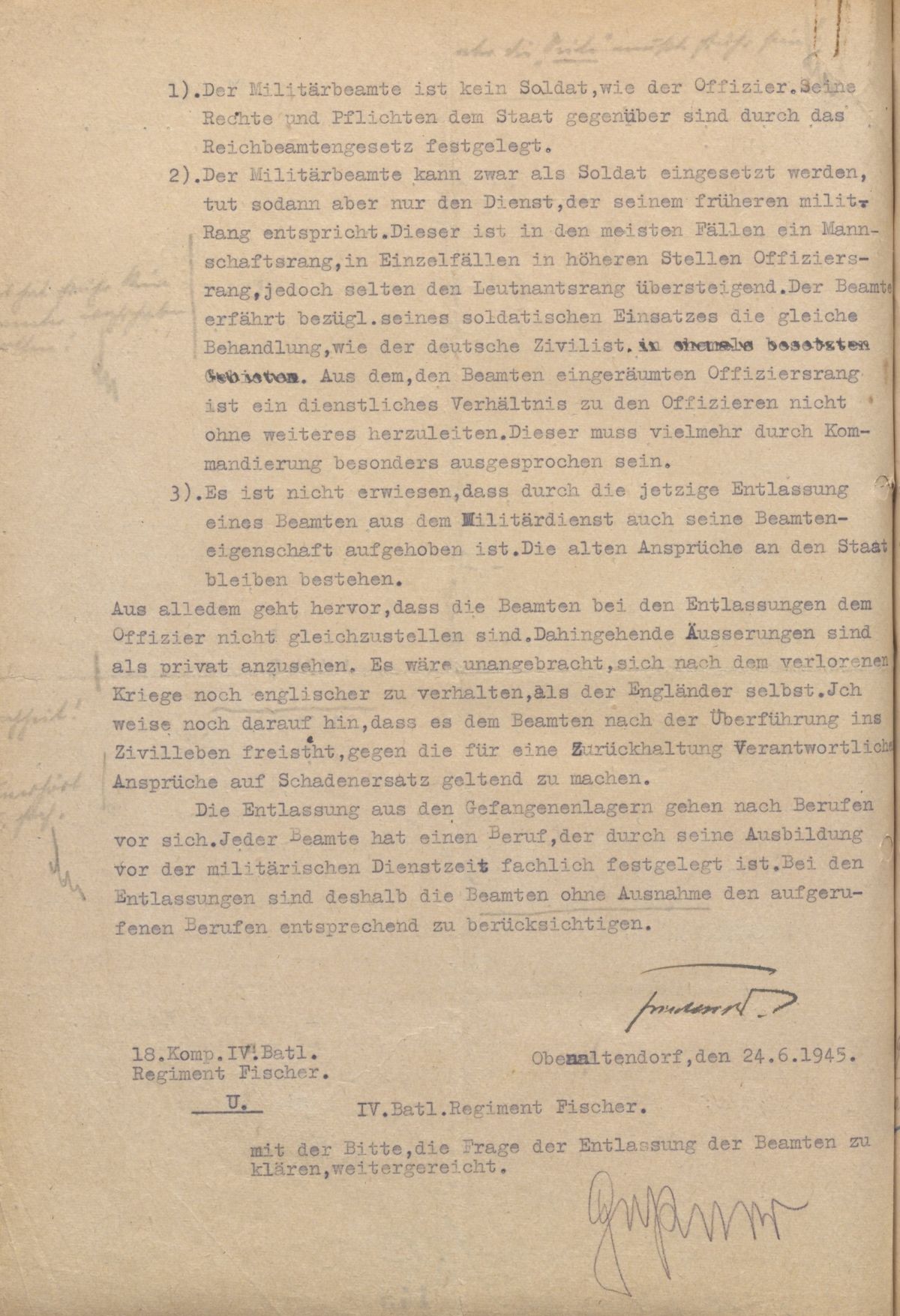

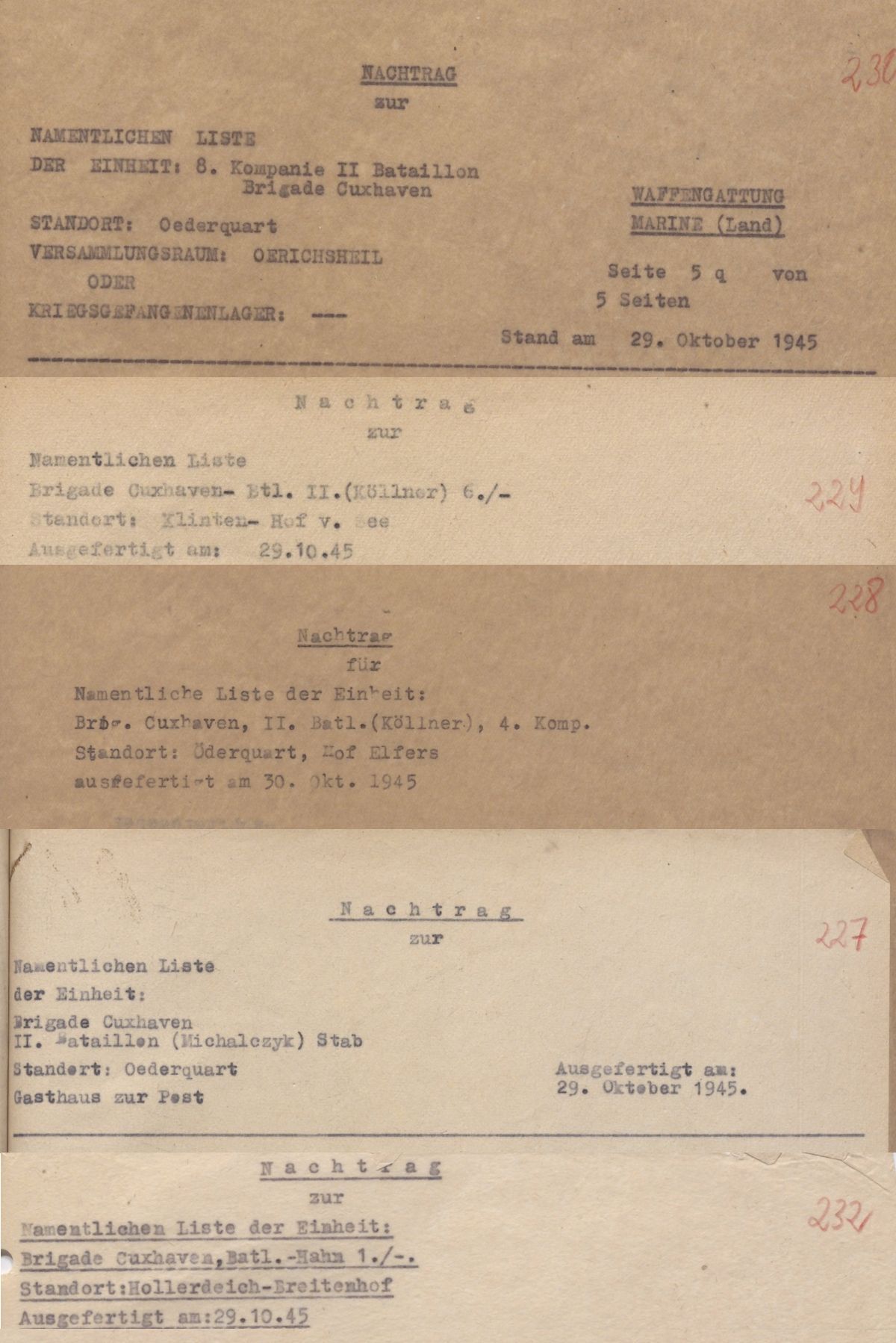

In diesem Bereich waren die meisten "Kriegsgefangenen" der deutschen Wehrmacht aus dem Elbe - Weser Raum interniert. Die Struktur der Führung dieser Einheiten hatten weiterhin Bestand, dies sollte offenbar verhindern das Chaos ausbrach und die vielen Soldaten überhaupt zugeordnet werden konnten. Oben stand der Stab mit einer Personalabteilung, in der Hierarchie darunter die Brigaden, dann die Regimenter, die Batallione und zuletzt die Kompanien.

Um den Menschen zu mindest ein Dach über dem Kopf zu bieten, wurde alles genutzt, was in den Dörfern an Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden war. Dies ging vom Gasthaus über Privathäuser bis zu Stallungen. Viele Soldaten verdienten sich in dieser Zeit ein Zubrot dazu, z.B. als Landarbeiter bei den dortigen Bauern. Der Lohn war oftmals die Lebensmittel, die vor Ort geerntet oder erzeugt wurden.

Schon kurz nach Gründung der Lager wurde damit begonnen, die für diese Zeit systemrelevanten Berufsgruppen wie beispielsweise Landwirte, Veterinäre, Ärzte, Schiffsführer oder Fischer vom Militärdienst auszusteuern. Dabei durchliefen die Soldaten einer Überprüfung nach Parteizugehörigkeit, evtl. Kriegsverbrechen oder Zugehörigkeit zu SS-Einheiten. Einige militärische Fachgruppen oder Einzelpersonen hingegen wurden auf Grund von Unabkömmlichkeit gesperrt. Dies betraf unter anderem Führungskräfte, Minenräumer der Seestreitkräfte, Kampfmittelräumer, Richter, Feldjäger oder medizinisches Personal.

Ein weiteres Internierungslager soll sich in Nordholz auf dem Gelände des heutigen Aeronauticums befunden haben, hier fehlen aber weitere Hintergrundinformationen.

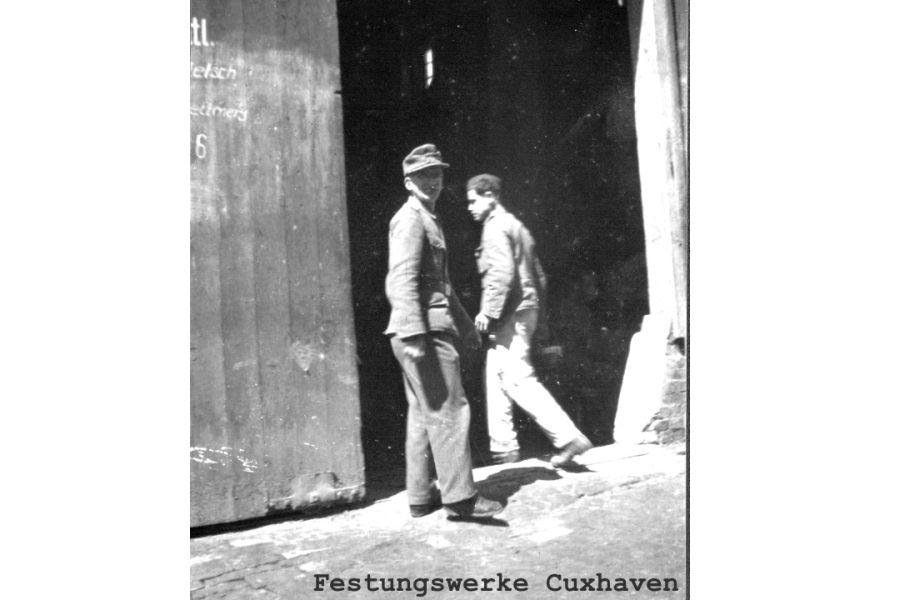

Soldaten vor einem Gehöft im Kehdinger Land.

Soldat Müller in seinem Zelt. Auch wenn es auf dem Foto wie bei ein Campingausflug wirkt, die Situation war für die meisten Soldaten in dieser schweren Zeit eine andere.

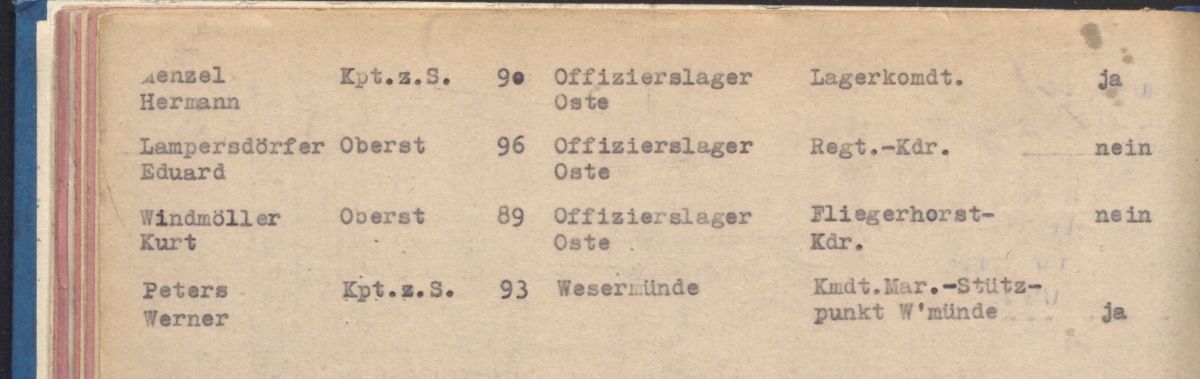

Marine Division Elbe/Weser - Krummendeich

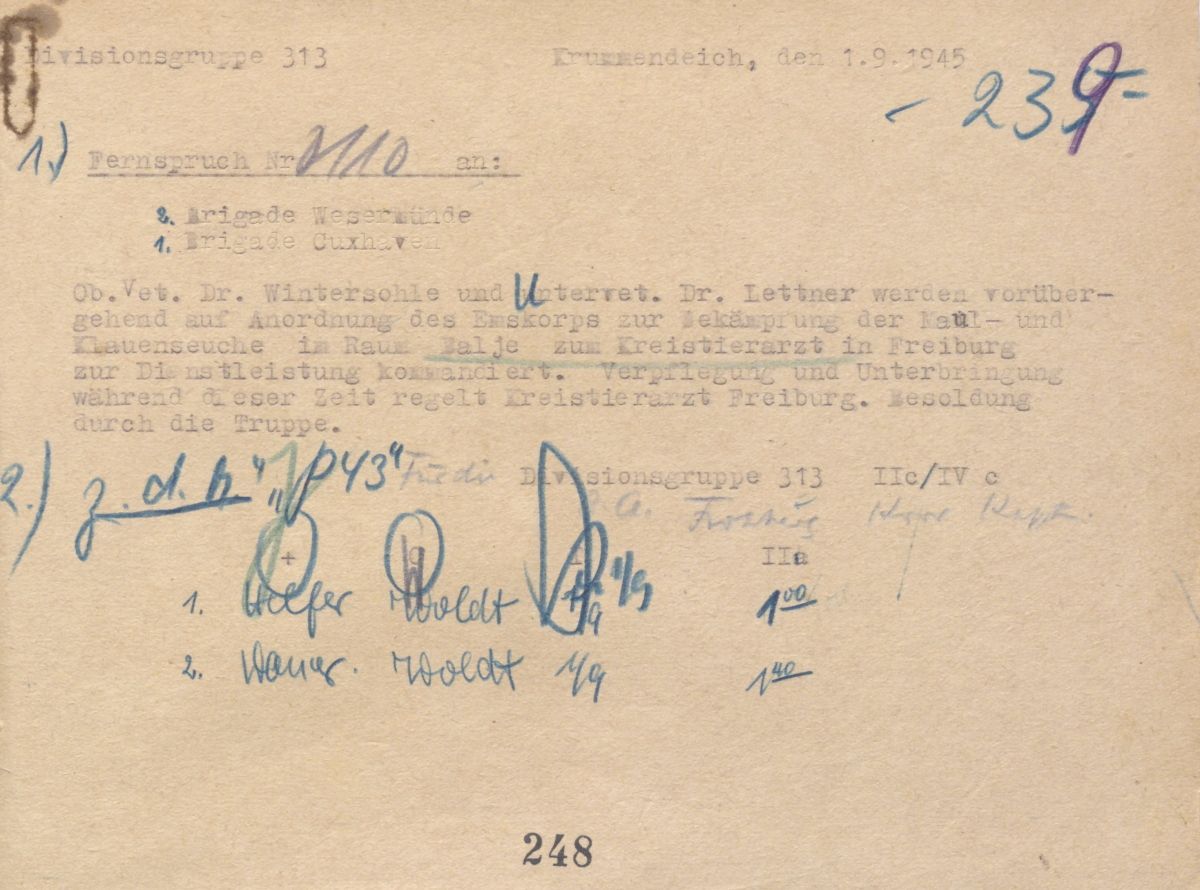

Divisionsgruppe 313 (Personalabteilung) - Krummendeich

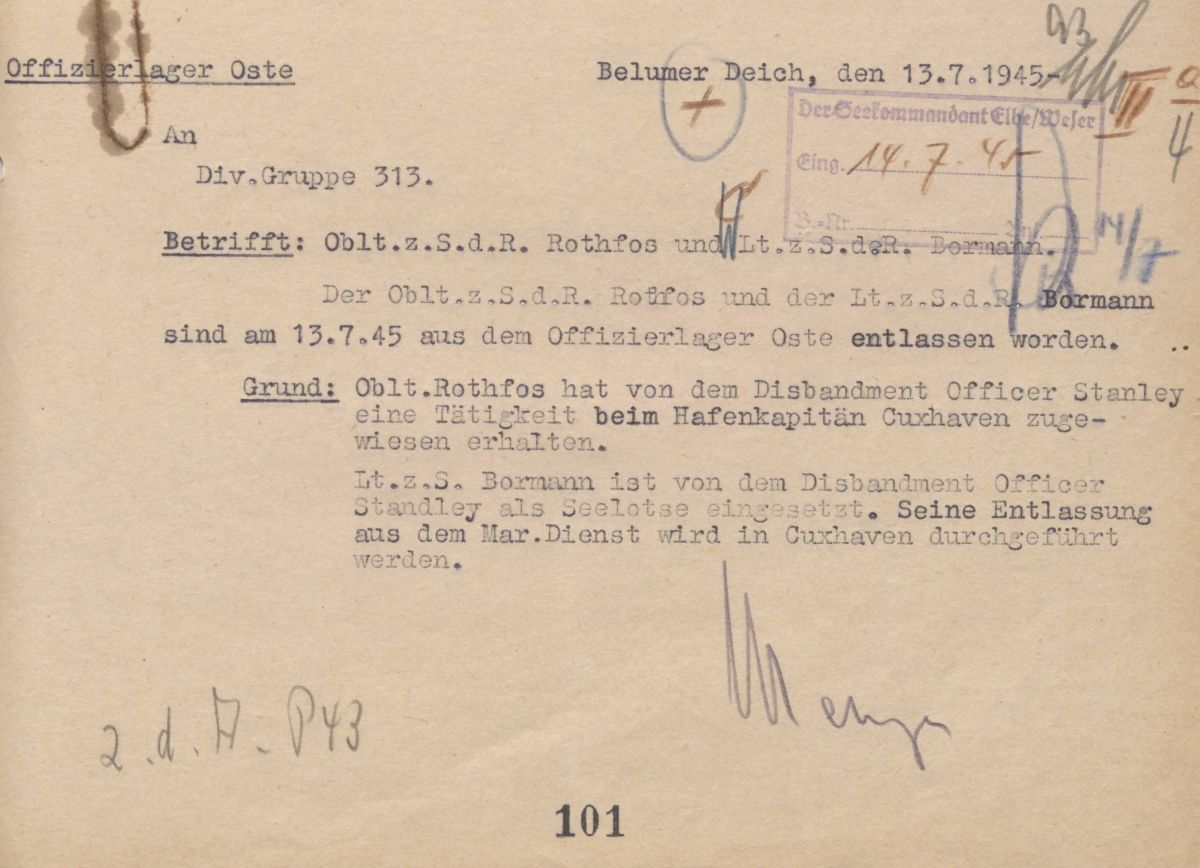

Offiziers Sammellager – Flakbatterie Oste (Belumer Deich)

Entlassungslager Oese bei Basdahl

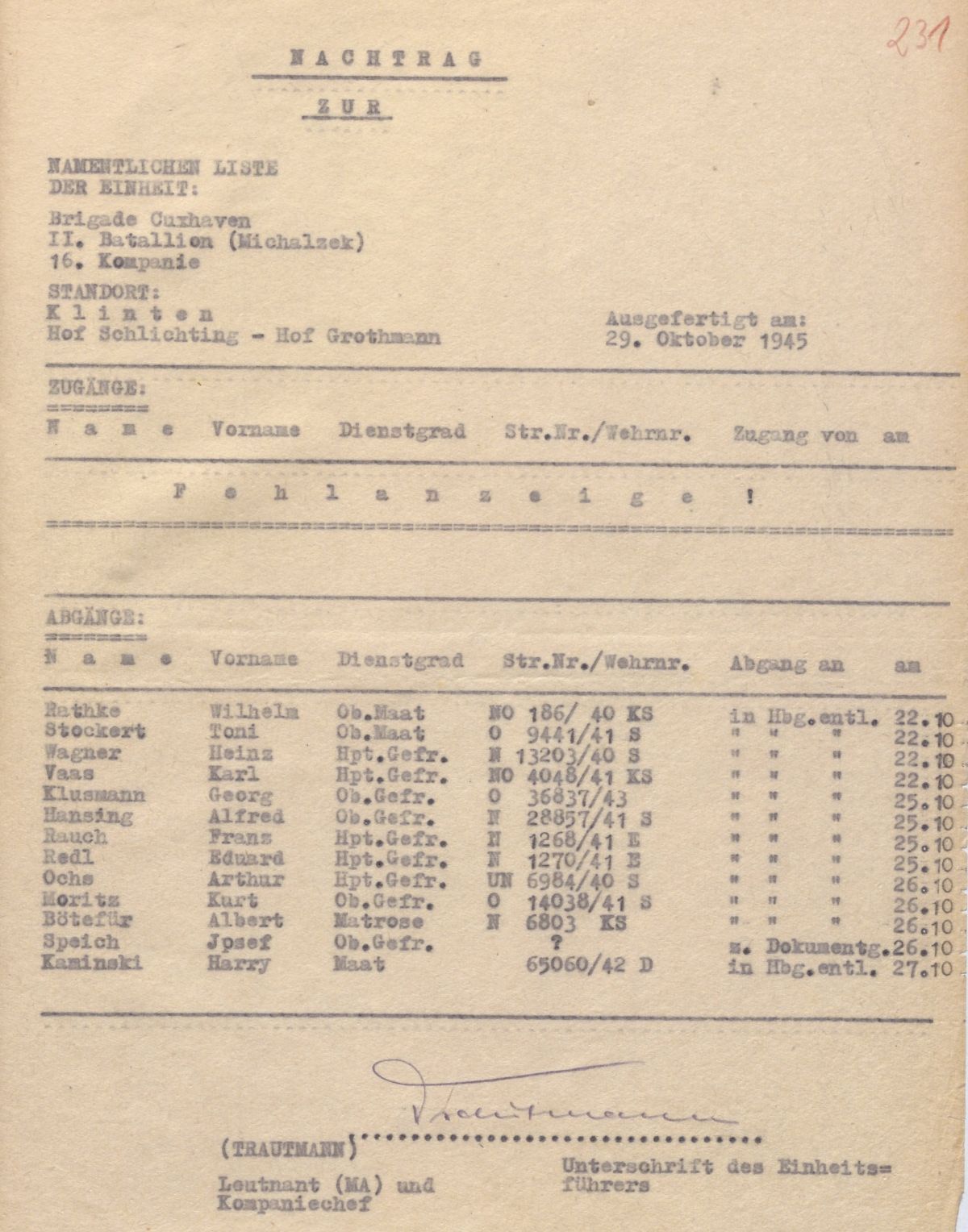

| Einheit | Standort |

|---|---|

| Brigade Cuxhaven (Brgd.Nr.294) – | Krummendeich (Vermutlich Flak Batterie) |

| Brigade Cuxhaven, Regiment 1 | Hollerdeich, Breitenhof (1./ Btl.Hahn) |

| Brigade Cuxhaven, Regiment 2 | Oederquard |

| Brigade Cuxhaven, Regiment 4 | Laak |

| Brigade Cuxhaven, Regiment 6 | Bentwisch |

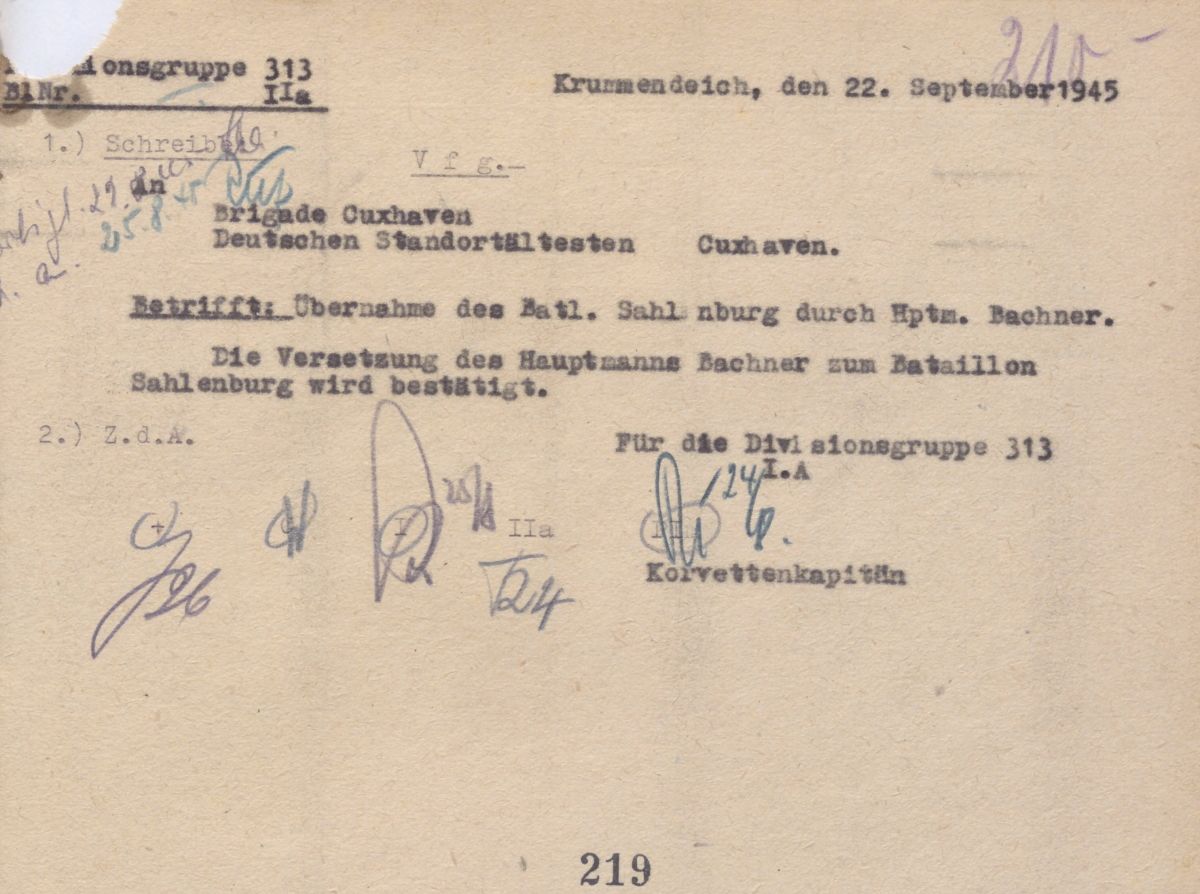

| Bataillon Sahlenburg (Nur Name bekannt) | nicht bekannt |

| Einheit | Standort | |

|---|---|---|

| Brigade Wesermünde | Osten | |

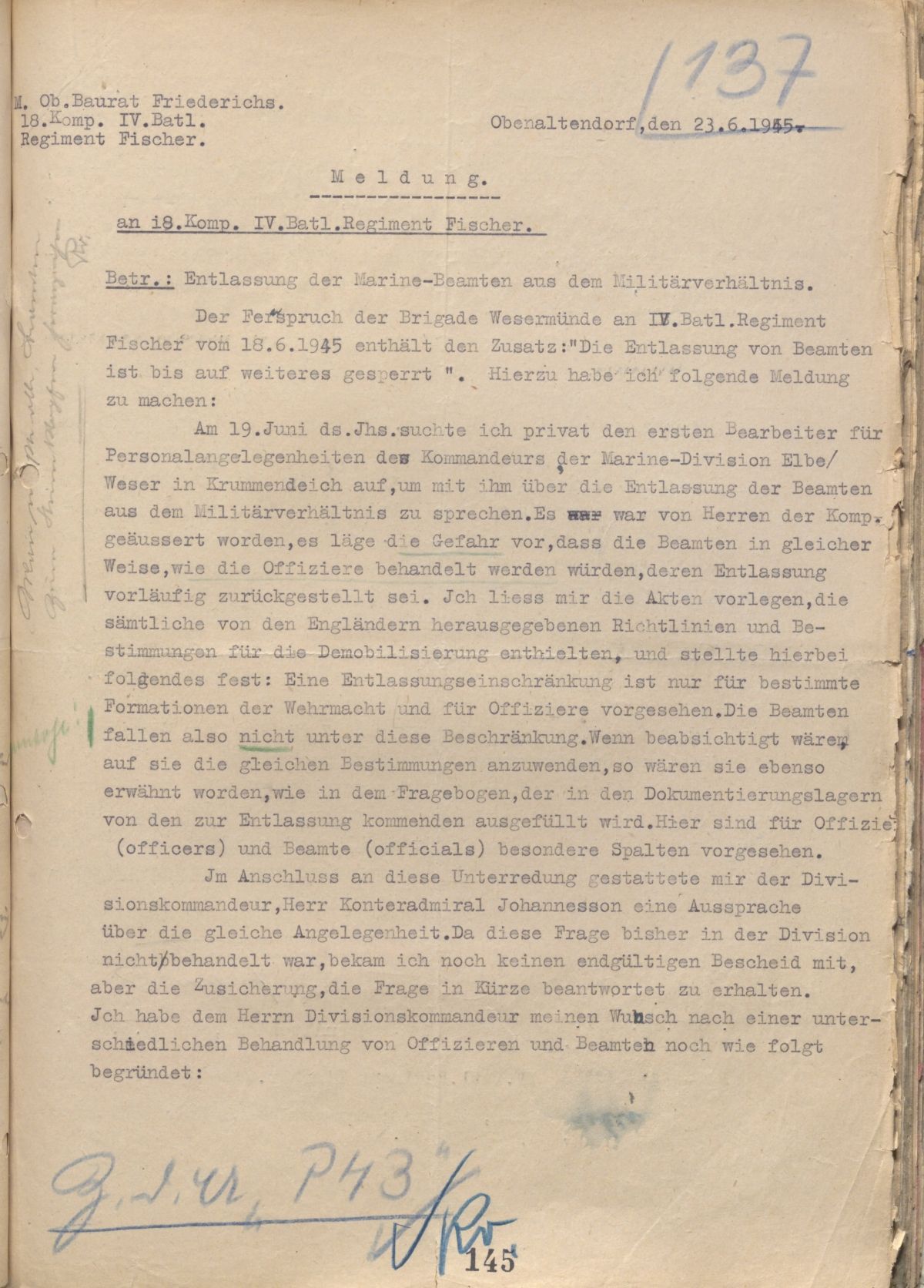

| Brigade Wesermünde, 1. Regiment (Fischer) | Obenaltendorf | Stab / 4 Batl. / 19 Komp. |

| Brigade Wesermünde, 2. Regiment (Suhrmeyer) | Altendorf | Stab / 4 Batl. / 27 Komp. |

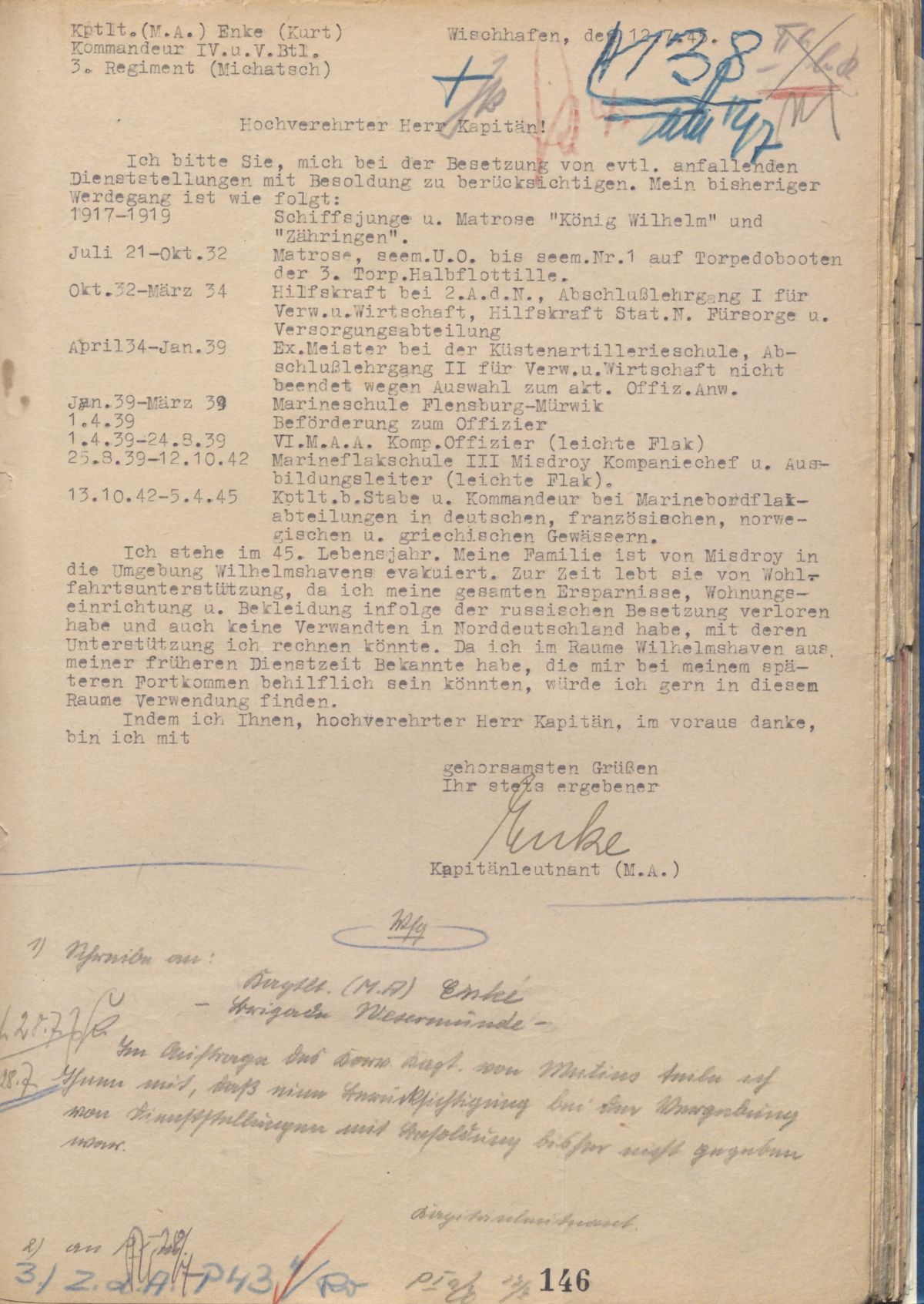

| Brigade Wesermünde, 3. Regiment (Michatsch) | Wischhafen | Stab / 5 Batl. / 21 Komp |

| Brigade Wesermünde, 4. Regiment (Schild) | Kajedeich | Stab / 4 Batl. / 14 Komp. |

| Einheit | Standort |

|---|---|

| Regiment Helgoland | nicht bekannt |

| Regiment Brunsbüttel Süd | Balje |

| Regiment Alte Liebe | Oberndorf |

| Brigade Unbekannt, Regiment 3 | Eggerkamp |

Quelle: BArch RM 45-II/212

Essensausgabe bei einem Schuppen.

Körperhygiene war ein wichtiger Punkt, um Ungezieferbefall und Erkrankungen vorzubeugen. Warmes Wasser, Fehlanzeige!

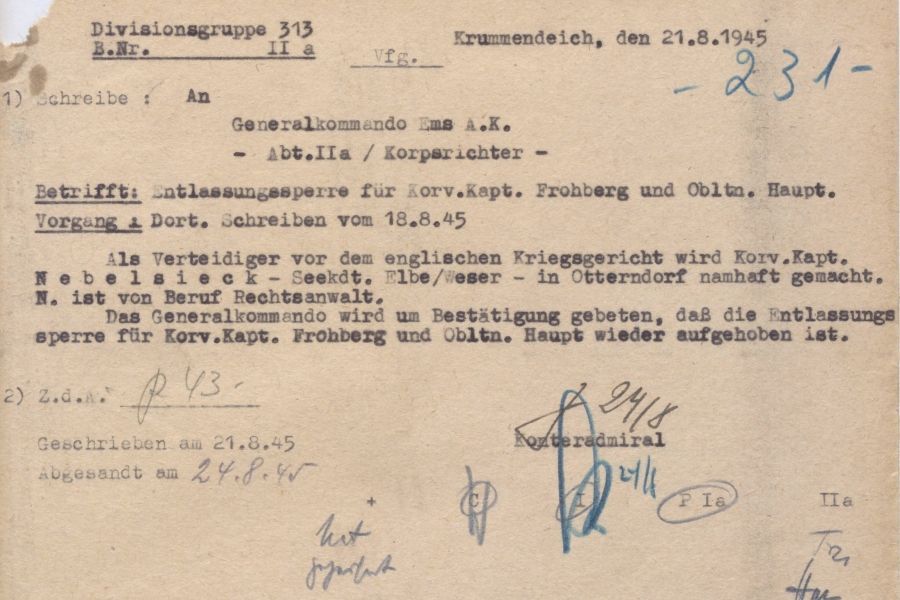

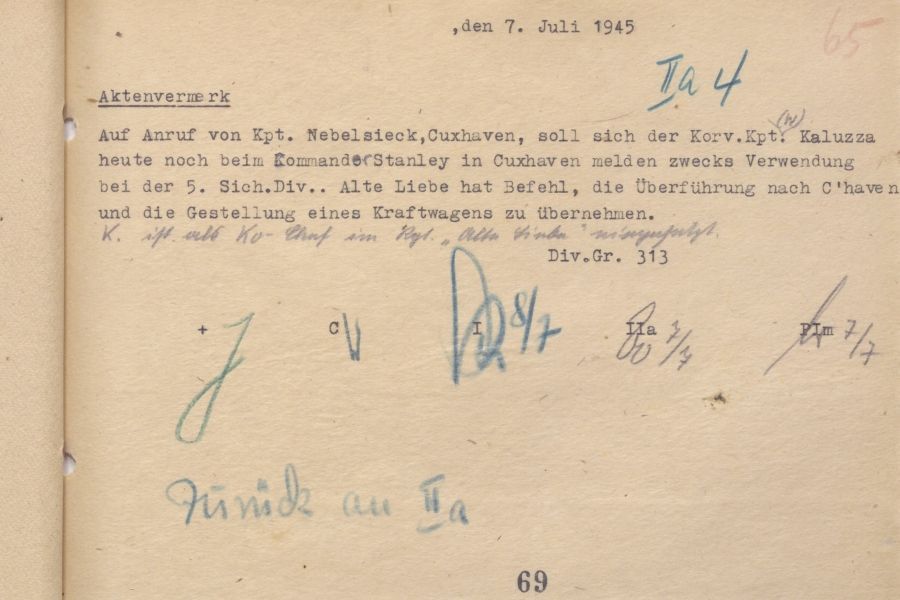

Für Korvettenkapitän Nebelsiek, vormals Chef der 6./ Batterie M.Fla.A 214 und anschließend Stabsoffizier beim Seekommandant Elbe - Weser, war auch lange nach Kriegsende noch nicht Schluß. Er diente auch weiterhin als Verteidiger in der Gerichtsbarkeit der Marinedivision Elbe - Weser.

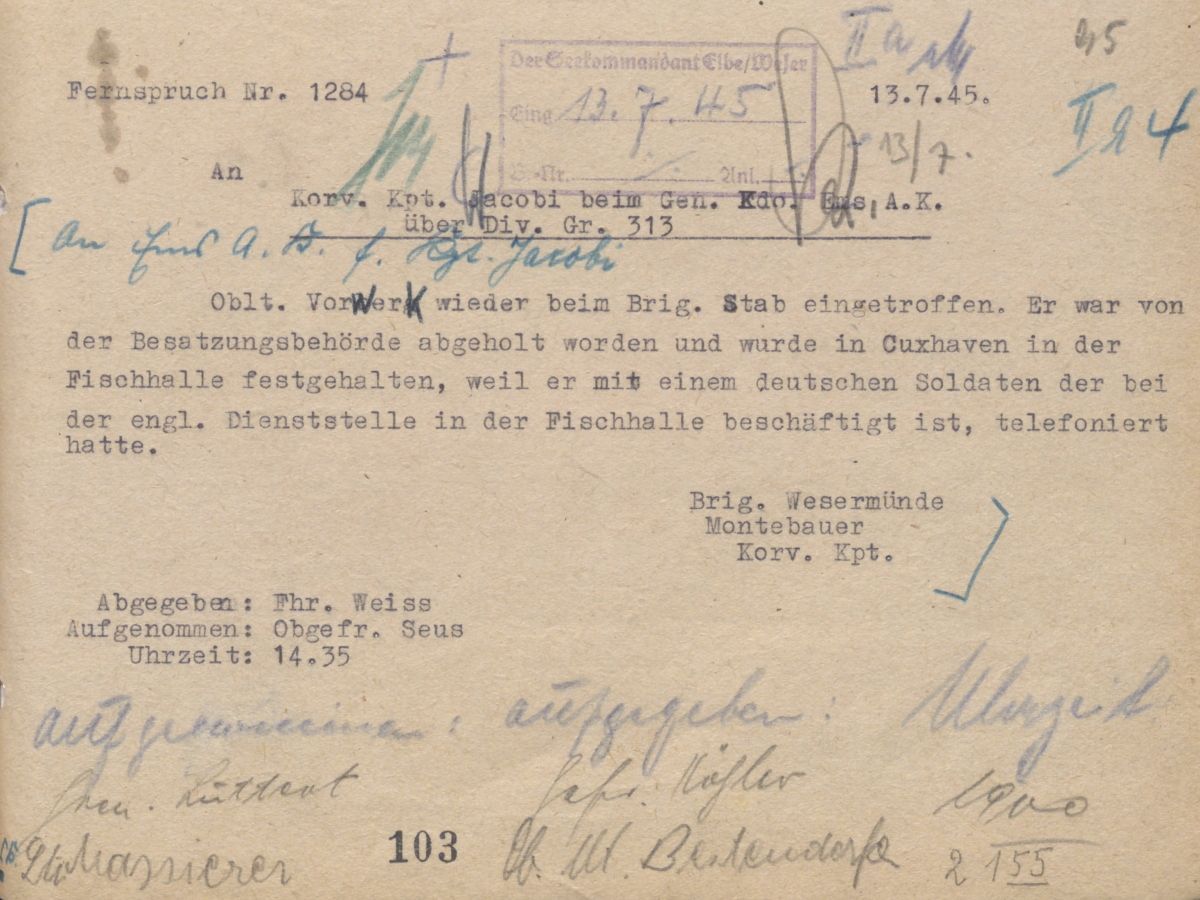

Hinweis auf die Fischhalle 9, sie war offenbar ein Ort für Verhöre und Identifizierung durch die britischen Armee.

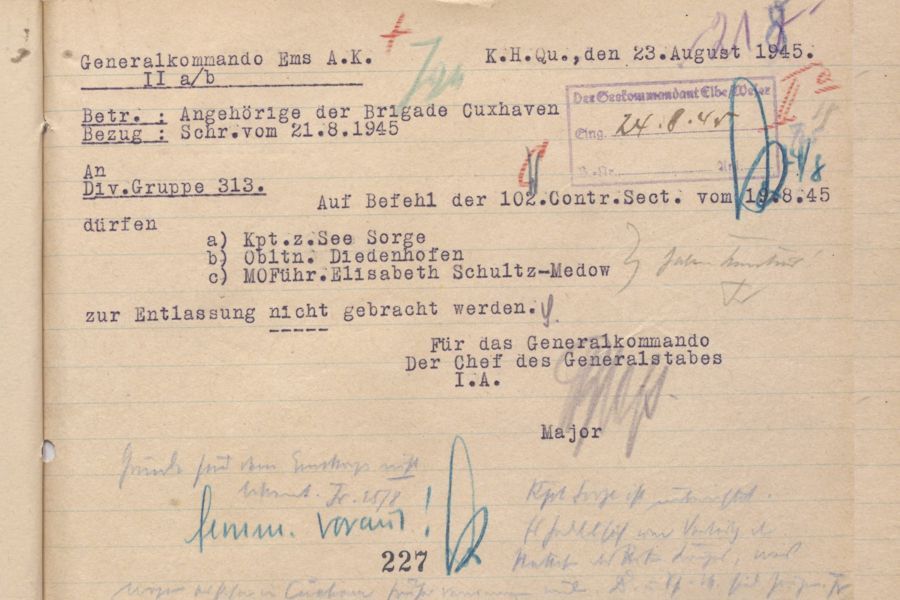

Auch Kpt.z.See Herbert Sorge, der letzte Kommandant im Abschnitt Cuxhaven musste nachdienen. Als Kommandant der Brigad Cuxhaven war er nachweislich im August 1945 tätig. Sein Ausscheiden aus dem Dienst wurde, siehe oben aus unabkömmlichen Gründen abgelehnt.

Auch Wehrmachtshelferinnen warteten innig auf ihre Entlassung aus den Lagern. Sie waren allerdings separat von ihren männlichen Leidensgenossen getrennt.

Quellen: M.B, Gerd Wildfang, BArch RM 45-II/212, EWA, Wikipedia